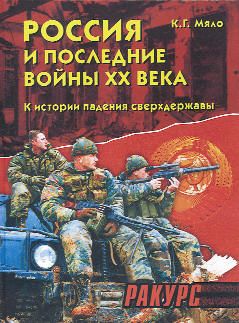

Ксения Мяло - Россия и последние войны ХХ века

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Россия и последние войны ХХ века"

Описание и краткое содержание "Россия и последние войны ХХ века" читать бесплатно онлайн.

Один из самых лживых мифов, оставленных в наследие стране официозной пропагандой последнего десятилетия XX века, - это миф о бескровном и мирном характере ликвидации СССР. Миф этот, удобный для некоторых политиков той эпохи, не выдерживает элементарной проверки фактами. Тем не менее, есть опасность его закрепления в общественном сознании как самоочевидной истины. А это значит, что поругана и забыта будет кровь сотен тысяч людей, своими страданиями оплативших распад Союза. Желание противостоять такому забвению и стало для автора, которому довелось побывать не в одной `горячей точке`, едва ли не главным побудительным мотивом к написанию этой книги. Кроме того, автор стремился запечатлеть хронику событий, в совокупности слагавших процесс ухода из истории второй сверхдержавы мира.

И Ельцин, заявивший на одной из встреч с американским президентом: «Мы вместе победили в «холодной войне»», был просто смешон, ибо в США никто и не думал скрывать ни того, о чьей победе идет речь, ни роли специфических организаций и приемов в достижении этой победы. Именно так — «Victory» назвал свою книгу бывший сотрудник ЦРУ Питер Швейцер, сформулировав проблему с подкупающей откровенностью: «Изучать крах Советского Союза вне американской политики почти равносильно расследованию внезапной, неожиданной и загадочной смерти без учета возможности убийства или, по крайней мере, изучения связанных с ним обстоятельств».

И он же цитирует шефа ЦРУ Джеймса Вулси, который заявил, вступая в должность: «Да, это мы прикончили Гигантского Дракона!» Тот же Вулси воздал должное и внутренней «пятой колонне», действовавшей в СССР: «Мы и наши союзники вместе с демократами России и других государств бывшего советского блока одержали победу в «холодной войне»».

И еще 8 января 1993 года Дж. Буш при посещении штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли особо подчеркнул заслуги данного ведомства в «преображении страны, из которой он только что вернулся», то есть России.

Разумеется, на фоне такой откровенности [10] и при ретроспективном обзоре событий встает вопрос, где же был при этом вездесущий, как думали, КГБ; и хотя эта проблема еще ждет своего исследователя, ниже я затрону некоторые ее аспекты. А сейчас не могу не упомянуть, что, по словам В. Пруссакова, несколько лет назад в американских газетах появилась «любопытная информация относительно того, что пресловутая «перестройка» в течение длительного времени разрабатывалась на Лубянке и в конце концов была одобрена… в Лэнгли» [11].

Но если Буш благодарил Лэнгли в 1993 году, то один из шефов ЦРУ, Роберт Гейтc, прибыв в Москву в августе 1991 года, сразу же после поражения ГКЧП, прошелся по Красной площади с открытой бутылкой шампанского в руках, пояснив: «Я совершаю свой индивидуальный парад победы…» А по мнению Бжезинского, как я уже говорила выше, капитуляция СССР состоялась в 1990 году в Париже, и в 1994 году он довольно подробно развил эту свою мысль:

«…«Холодная война» окончилась победой одной стороны и поражением другой. Как и при окончании других войн, имеет место ярко выраженный момент капитуляции. Этот момент настал в Париже 19 ноября 1990 года. На совещании, которое было отмечено внешними проявлениями дружбы, предназначенными для маскировки действительности [12], Михаил Горбачев, который руководил Советским Союзом на финальных этапах «холодной войны», принял условия победителей, то есть Запада».

А затем говорится нечто принципиально важное для понимания всего последующего [13] хода событий и, особенно, природы локальных войн, развернувшихся по периметру бывшего СССР, то есть исторической России, а теперь уже перенесенных и на территорию нынешней Российской Федерации [14]. Итак: «Последствия «холодной войны» ставят перед Западом повестку дня, которая ошеломляет: Ее суть состоит в обеспечении того, чтобы распад Советского Союза стал и прочным концом Российской империи» [15].

Почти синхронно и в унисон, притом еще более резко, высказался Генри Киссинджер*: «Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения ее народов в единое, крепкое, централизованное государство» [16].

Ссылка Бжезинского на Парижскую хартию особенно интересна в свете итогов Стамбульского саммита 1999 года, совпавшего с Парижским даже по датам. Стамбульский саммит ОБСЕ, в свой черед, знаменовал новый натиск Запада на Россию, теперь уже в урезанном ее виде, и новое отступление последней. Все попытки проправительственной российской прессы позолотить пилюлю и затушевать поражение казались несостоятельными в глазах мало-мальски внимательного наблюдателя.

Напомню: за «победу» российской дипломатии выдавалось то, что из 50 пунктов итоговой декларации лишь один был посвящен Чечне. Но не гораздо ли важнее то, что вопрос о Чечне вообще обсуждался в Стамбуле, причем в тоне недопустимо резком и вызывающем? Тем самым уже ставилось под сомнение, а точнее — отрицалось право России защищать свою территориальную целостность и противодействовать не просто терроризму, но прямой террористической интервенции большого числа наемников на ее суверенную территорию. К тому же оно ставилось под сомнение странами, только что совершившими жестокую агрессию против ничем не угрожавшей им Югославии.

Тем самым России грубо давалось понять, что ее место в мире коренным образом изменилось и что по отношению к ней действуют иные правила игры, нежели предназначенные для «великих», из разряда которых она сама вывела себя десятилетием «отступления до боя», если воспользоваться блестящей формулой адмирала Балтина [17].

Что касается Чечни, то о победе России в Стамбуле можно было бы говорить лишь в случае ее полного неупоминания в заключительной декларации, что означало бы признание суверенитета России над данной территорией. Именно поэтому Запад не пошел на столь принципиальную уступку, зато Россия отступила на нескольких направлениях. Как писала 20 ноября 1995 года лондонская «Таймс», русские уступили в Стамбуле, разрешив делегации ОБСЕ посещать зону военных действий и быть посредником в «политическом решении» конфликта.

Газета писала: «Под нажимом западных стран… Россия отступила от бескомпромиссного языка Ельцина и пошла на подтверждение права ОБСЕ на вмешательство во внутренние дела своих членов, если они угрожают региональной стабильности».

И это, подчеркивает «Таймс», — не единственное унижение России в Стамбуле. Западная печать почти единодушно рассматривает как поражение России подписанное в Стамбуле руководителями Грузии, Азербайджана, Турции и Туркменистана соглашение о строительстве двух линий нефтепровода из Средней Азии в Турцию, что создает перспективу дальнейшего ослабления влияния России в этом регионе.

Наконец, — и этому я придаю особое значение — под нажимом Вашингтона Москва согласилась на ликвидацию двух из своих четырех баз в Грузии и досрочный вывод остатков своей армии из Приднестровья, не дожидаясь того, как Кишинев и Тирасполь урегулируют свои отношения. А это значит, что регулировать их будет кто-то другой и что Москва, позволив Западу без помех осуществлять свой стратегический план на Балканах, теперь, с уходом из Приднестровья, закрывает для себя перспективу возвращения своих позиций на балкано-дунайском направлении — позиций, завоеванных для нее еще Суворовым. Подробнее я рассматриваю этот комплекс вопросов в главе «На западном рубеже». Однако и на основании столь краткого обзора итогов Стамбульского саммита можно сделать вывод о том, что на нем продолжился процесс самоликвидации исторической России, начавшийся за 9 лет до того в Париже.

И потому теперь для России особую актуальность, характер предупреждения получают слова, сказанные главой ОБСЕ, министром иностранных дел Норвегии Кнутом Воллебэком в разгар натовской агрессии летом 1999 года против Югославии. Когда журналисты спросили его, не живут ли уже НАТО и сербы в двух разных мирах, улыбающийся высокомерный Воллебэк ответил: «Да, может быть, и так. Только сербы должны понять, что теперь командует наш мир» [18].

Понять это, видимо, предлагается не только сербам. И хотя всем ясно, что даже и нынешняя, предельно ослабленная Россия — это все же не Югославия и что ее вряд ли удастся атаковать со счетом «5000:0», как цинично писала одна из американских газет, подводя итоги косовской операции НАТО, тем не менее, перспектива «мира без России»* уже не выглядит фантастичной; а то, что она стала реальностью на рубеже тысячелетий, бросает на нее особо зловещие отсветы.

Быть может, этим и объясняется упорное нежелание большей части отечественных политологов так называемого патриотического направления серьезно проанализировать такую перспективу, и они гонят прочь саму мысль об исторической смерти России, как человек гонит мысль о смерти своих родителей, да и своей собственной смерти. Психологически это понятно, но в сложившейся ситуации выглядит непростительным слабодушием. Ведь гипотеза «мира без России» уже становится рабочей как на Западе, так и на Востоке; Грэхем, надо признать, был прав, когда напомнил, что страны и народы, увы, смертны, как и люди, перечислив — также увы! — слишком очевидные признаки нынешнего упадка России с бесстрастием диагноста: «Упадок России, свидетелями которого мы являемся, вполне может быть лишь временным, но быстрые перемены в современном мире, нынешние тенденции политического и военного развития в Европе и Азии, по меньшей мере, увеличивают вероятность того, что этот упадок окажется окончательным. И поэтому нам следует серьезно и систематически думать о возможности мира без России».

От подобного вызова нельзя уклониться — его можно лишь мужественно принять. А для этого следует, прежде всего, ответить на вопрос, чем был для России распад СССР — предпосылкой ее гибели или пресловутого «возрождения», за разговорами о котором общественное сознание так и не сумело осмыслить грандиозные перемены, совершившиеся на протяжении последнего десятилетия XX века, понять их причины и некоторые тайные пружины. Оно не то, что не ответило, но даже не поставило перед собой вопрос: является ли нынешняя Российская Федерация наследницей и преемницей исторической России, даже самого имени, которое ведь прилагалось к существенно иной территории — либо она, быть может, и бессознательно, помимо своей воли, но стала соучастницей ликвидации своей предшественницы, то есть исторической России, которая продолжала существовать в форме СССР. Тем самым открыв путь к глобальной реструктуризации, к переделу не только постсоветского, но и поствизантийского наследства, одной из главных держательниц которого и была Российская Империя, после революции 1917 года принявшая форму СССР. Вопрос этот не праздный, ответить на него — значит, по крайней мере, преодолеть опасное отождествление России как активного, действенного субъекта исторического процесса, известного миру на протяжении веков, с тем усеченным ее остатком, на получение которого противниками России затрачивались огромные усилия и средства — также на протяжении веков.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Россия и последние войны ХХ века"

Книги похожие на "Россия и последние войны ХХ века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ксения Мяло - Россия и последние войны ХХ века"

Отзывы читателей о книге "Россия и последние войны ХХ века", комментарии и мнения людей о произведении.