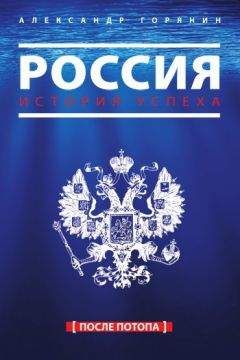

Александр Горянин - Традиции свободы и собственности в России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Традиции свободы и собственности в России"

Описание и краткое содержание "Традиции свободы и собственности в России" читать бесплатно онлайн.

Александр Горянин

Традиции свободы и собственности в России

От древности до наших дней

Собираясь в обычном составе, Дума слушала доклады по различным вопросам государственного управления и давала на них резолюции. Подготовка оснований для резолюции лежала на докладчике или поручалась тому приказу, который мог дать нужные справки.

Случайно уцелела «шпаргалка» царя Алексея Михайловича, показывающая, как он готовился к заседаниям Думы. Это список вопросов, предлагаемых на обсуждение бояр, и наброски того, что будет предлагать он сам. Готовясь к заседанию, царь явно навел некоторые справки, записал цифры, пометил, какие еще вопросы надо будет выяснить в таком-то приказе: там об этом осведомлены, сделают выписку, и по ней, поговорив с боярами, можно будет придти к решению; по каким-то вопросам у царя не сложилось мнение и он не берется предугадать, что решат бояре; по другим он в колебаниях и уступит, если станут возражать. Он даже старается угадать возражения и заготовить ответы. К примеру, шведское посольство хочет послать в Швецию гонца за новыми инструкциями. «Позволить не будет худа», записывает Алексей Михайлович. Но ведь гонец сообщит шведам московские вести? «Они давно все ведают и кроме сего гонца». По другим вопросам, как видно из записки, царь уже имеет твердое мнение, за которое он будет упорно бороться в Думе если встретит сопротивление.

Часто при первом чтении возникала необходимость навести дополнительные справки, и тогда Дума приказывала доложить дело вторично. При втором чтении, случалось, возникали сомнения, верно ли думные дьяки изложили первое чтение. Крупный впоследствии дипломат (он четверть века, в 1570-94 гг., возглавлял Посольский приказ) Андрей Щелкалов в молодые годы служил думным дьяком и был знаменит привычкой менять смысл указов по своему вкусу и разумению, за что не раз бывал наказан.

Важным источником участия общества в развитии страны были челобитные. Царь был доступен, поскольку ходил к службе в Успенский собор Кремля пешком, а так как Кремль был открыт, теоретически любой мог подать царю челобитную. Это был обычай, известный с первых великих князей московских. Особенно много желающих подать челобитную набиралось в праздники. При большом стечении народа редко кому удавалось передать ее лично в руки, но беды в том не было. Адам Олеарий описывает, как при приближении царя (Михаила Федоровича) люди в толпе поднимали челобитные над головой. Их собирал чиновник и уносил в Челобитный приказ. В случае надобности челобитчиков дополнительно расспрашивали, и по их челобитным и «расспросным речам» составляли доклад боярам. Далее челобитная получала либо «отказ», оставлявший ее без последствий, либо «указ», дававший ей ход. Во втором случае челобитная становилась «подписной» и отправлялась в тот или иной приказ, где делом занимались по существу, она была, пользуясь современным жаргоном, «на контроле». Челобитные по делам, превышавшим компетенцию приказов, минуя бояр, передавались прямо царю. Сохранилось немало челобитных с царскими резолюциями.

В.О. Ключевский показал исключительно важное значение «подписных челобитных». В них «выражались нужды отдельных лиц и целых обществ, указывались недостатки суда и управления», они влияли на развитие московского законодательства. «Это была наиболее обычная, так сказать, ежедневная форма участия общества в устроении общественного порядка [выделено мной — А.Г.]. В памятниках ХVІІ века есть многочисленные следы коллективных челобитных, поданных служилыми людьми московских чинов, дворянами разных уездов и другими классами с заявлением своих местных или сословных нужд, с указанием на какой-либо пробел в законодательстве. Эти челобитные подавались обычным порядком, как и другие частные просьбы, докладывались и подписывались думными дьяками, вызывали “выписи” и доклады из приказов, обсуждались в Думе и таким образом подавали повод к очень важным узаконениям».

Напомню нашим западникам: повседневное участие общества в совершенствовании общественного устройства — как раз и есть то определение, которое в современной политологии дается «гражданскому обществу».

Не забудем, правда, что в царствование Михаила Федоровича (1613-45) население всей России составляло от силы 4-5 млн человек, меньше половины сегодняшней Москвы. Такая малолюдность, конечно, упрощала обратную связь власти с населением и вообще делала ее возможной.

Дума XVI-XVII веков унаследовала от времен удельных княжеств любовь к созданию всякого рода, как мы бы сказали сегодня, временных комиссий: «ответных» — для переговоров с иноземными послами, по местническим спорам (сложные разбирательства о том, кто знатнее), по земельным тяжбам, по делам управления на время отъезда царя из Москвы, «уложенных» — им поручалось составление проектов Уложений.

Дума выносила судебные решения и административные постановления, на которые нижестоящие власти не решилась бы по недостатку полномочий, по отсутствию или несовершенству закона. Дума проверяла и исправляла действия подчиненных властей, толковала и редактировала закон, заменяла или отменяла его, давала новый закон, регулировала отношения, решала всякого рода «небывалые» дела, показывая, как надобно впредь решать их: ее судебный или административный приговор становился обязывающим прецедентом. То есть, она во многом действовала как сегодняшний Верховный суд Российской Федерации (или как Правительствующий Сенат Российской империи — до 1917 года).

Важнейшие вопросы: о прекращении войны со Швецией, о преобразовании земского управления, о Казанском царстве и так далее вполне могли решаться — и решались — в Думе в отсутствие государя. Как ни удивительно звучит, но думский регламент не требовал, чтобы «приговоры» Думы представлялись на утверждение царю. Царь отнюдь не председательствовал в Думе каждый день, большинство дел Дума решала окончательно и без него, докладывая лишь о том, что требовало «именного указа». Ключевский специально исследует этот вопрос в главе XXIV своего монументального труда. «Было только два рода боярских приговоров, которые всегда или часто представлялись на утверждение государю, — пишет он. — Это приговоры Думы о местнических спорах (о том, кто знатнее — А.Г.) и о наказании за тяжкие вины. Государь пересматривал такие приговоры, и пересмотр второго рода дел обыкновенно сопровождался помилованием виновного или смягчением его наказания. По ходатайству духовенства государь смягчал и собственные приговоры о преступниках».

Дума была органической и необходимой частью Русского государства. Без нее страна не могла бы обходиться. Даже в 1565-1572 годы, когда Россия оказалась разделена на опричнину (управляемую Иваном Грозным и опричной Думой) и земщину (управлявшуюся, в качестве правительства, «обычной» Думой), для принятия решений по наиболее важным вопросам опричные и земские думцы собирались вместе.

Современный историк А.Л. Янов напоминает еще об одном важном обстоятельстве: «В начале XVII века, когда конституционной монархией в Европе и не пахло», Дума приняла (4 февраля 1610 года) «вполне цельный основной закон конституционной монархии, устанавливающий как устройство верховной власти, так и основные права подданных», так называемую «конституцию Салтыкова». Речь идет о Договоре об условиях избрания королевича Владислава русским царем. Договор предусматривал, сошлемся уже на Ключевского, «не только сохранение древних прав и вольностей московского народа [sic!], но и прибавку новых... Права, ограждающие личную свободу каждого от произвола власти, здесь разработаны гораздо разностороннее, чем в [крестоцеловальной] записи царя Василия Шуйского: все судятся по закону, никто не наказывается без суда; каждому из народа московского для науки вольно ездить в другие государства христианские; вера есть дар Божий, и ни совращать силой, ни притеснять за веру не годится; государь делит свою власть с Земским собором и боярской Думой»95. Земскому собору отводился «учредительный авторитет» и «законодательный почин», боярской Думе — «законодательная власть»: вместе с ней государь занимается текущим законодательством, издает законы. «Без согласия Думы государь не вводит новых податей и вообще никаких перемен в налогах».

«Конституция Салтыкова» (про Михаила Глебовича Салтыкова можно сказать, что он был одним из руководителей реформистско-либеральной партии своего времени, имевшей множество сторонников) после разгрома «тушинцев» стала восприниматься как навязанная извне, что скомпрометировало ее и не дало воплотить в жизнь, но, как подчеркивает А.Л. Янов, она «явилась не на пустом месте, а отразила уходящую вглубь веков русскую либеральную традицию». (Я бы назвал эту традицию не либеральной, а демократической.)

Нередко можно прочесть, что Дума была упразднена Петром I в 1711 году. Это неверно. Указа об упразднении Думы не было, Дума перестала существовать потому что была расщеплена и растащена на другие учреждения. История предсмертных метаморфоз Думы поучительна, она ясно показывает, насколько любому государству необходима исполняемая конституция, Основной закон. Без него ни один государственный институт, даже самый древний и почтенный, не гарантирован от произвольного с собой обращения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Традиции свободы и собственности в России"

Книги похожие на "Традиции свободы и собственности в России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Горянин - Традиции свободы и собственности в России"

Отзывы читателей о книге "Традиции свободы и собственности в России", комментарии и мнения людей о произведении.