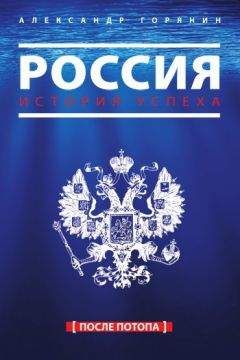

Александр Горянин - Традиции свободы и собственности в России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Традиции свободы и собственности в России"

Описание и краткое содержание "Традиции свободы и собственности в России" читать бесплатно онлайн.

Александр Горянин

Традиции свободы и собственности в России

От древности до наших дней

Псковская республика не была слепком Новгородской, она продвинулась в своем демократизме еще дальше, и это тоже достаточно интересный феномен.

Академик В.Л. Янин доказал, что Псковская земля стала независимой от Новгорода не в XIV веке, как повелось считать с легкой руки Карамзина, а гораздо раньше. Собственно говоря, Псков был отдельным княжеством в 1014-1036 годах, когда в нем правил князь Судислав, младший сын Владимира Красное Солнышко. Но княжество оказалось слабым и малосамостоятельным, и в 1036 году Ярослав Мудрый без труда упразднил его, присоединив к Новгороду. Однако воспоминание о самостоятельности, как водится, не могло забыться, и окрепший Псков не упустил случая вернуть ее себе.

Случай представился в результате описанных событий 1136 года, когда новгородцы дважды изгоняли князя Всеволода Мстиславича. Изгнанный вторично, он был принят во Пскове. Новгородцы заподозрили, что Всеволод замышляет новое возвращение в Новгород, и князь Святослав Ольгович (о нем у нас тоже шла речь) стал собирать «всю землю новгородскую» — выгонять Всеволода из Пскова. Но тут псковичи проявили твердость, отличавшую их и после. Им хотелось иметь особого князя и освободиться таким образом от подчинения «старшему городу». Заполучив настоящего Рюриковича, они, по понятиям того времени, вновь становились равными Новгороду. Это желание было так сильно, что Псков стал готовиться к отпору и устраивать засеки. Новгородцам стало ясно, что война может оказаться долгой и не наверняка успешной, и они возвратились с дороги. Так Псков стал фактически независимым, а псковичи безмерно возлюбили за это Всеволода Мстиславича. Когда он умер, «из-за плача народа не было слышно церковного пения». Первоначально он был погребен в церкви Дмитрия Солунского, а рядом с надгробием поставлены щит князя и его меч с надписью: «Чести своей никому не отдам». Позже князя причислили к лику «благоверных» и его мощи были перенесены в Троицкий собор.

В.Л. Янин, анализируя письменные источники, убедительно показал, что Новгород признал независимость Пскова вскоре после смерти (около 1144 года) следующего псковского князя, Дмитрия (Аведа). «Вечный мир» между Новгородом и Псковом, заключенный почти два века спустя, не был договором о признании независимости Пскова, это был подтвердительный договор с прямой ссылкой на давно существующий порядок («по старине, по отчине и по дедине»).

Три с половиной века псковской вечевой республики создали во многом своеобразный строй. В.О. Ключевский называл его «умеренной аристократией». Позволю себе более пространную цитату: «Переходя в изучении истории вольных городов от новгородских летописей к псковским, испытываешь чувство успокоения, точно при переходе с толкучего рынка в тихий переулок. Псковские летописцы описывают преимущественно явления мирного характера, поиски князя, строение церквей, городских стен и башен, знамения от икон, пожары и поветрия, изредка недоразумения с новгородским владыкой, епархиальным архиереем Пскова, из-за церковного суда и сборов с духовенства... В Пскове не заметно ни бурных сцен и побоищ на вечевой площади перед Троицким собором, ни новгородского задора в отношениях к князьям, ни социального антагонизма и партийной борьбы. Раз прибили посадников на Вече за неудачную меру; в другой раз собирались кнутом бесчествовать на Вече священников, протестовавших против участия духовенства в военных расходах; однажды спихнули с вечевой степени московского наместника, непрошенного Псковом. Впрочем, подобные излишества — редкие явления в политической истории Пскова».

Псков не претендовал на звание «великого», он назывался просто Господин Псков. Здесь гораздо глаже происходила смена князей и посадников. Князь не разделял власть с Вечем даже в той степени, в какой это повелось в Новгороде, а служил ему как наемный вождь боевой дружины, обязан был защищать страну, исполняя поручения Господина Пскова наравне с посадниками. Здесь не было должности тысяцкого, зато посадников выбирали сразу двух, и они вместе со старыми посадниками и старостами концов, под председательством князя или его наместника составляли правительственный совет, подобный новгородскому. Собирался он в крыле («на сенях») Троицкого собора. Там же были канцелярия и архив Веча, хранились важные государственные и частные документы.

Вече Пскова имело более широкие полномочия, чем новгородское: помимо законодательства и суда по чрезвычайным и политическим делам, оно принимало деятельное участие в текущем управлении. Небольшие размеры страны сокращали расстояние между решением и исполнением, между вызовом и ответом. Что очень важно, имущественное положение здесь не было жестко связано с сословным. Так, псковские купцы, по местной летописи, перечисляются в ряду «лучших людей» рядом с боярами, выше житьих (владельцев городских усадеб). Это говорит о процессе сближения сословий. Характерно и то, что в наиболее драматические моменты истории Пскова «молодшие» посадские люди играли в решениях Веча видную, а иногда решающую роль.

Сказанное не означает, что демократический потенциал Пскова был изначально мощнее новгородского. В Новгороде, говоря языком физики, была выше разница потенциалов, что обеспечивало постоянное саморазвитие с тенденциями как к демократической, так и к олигархической (наподобие Венеции или Генуе) эволюции.

Как бы то ни было, и в Новгороде, и в Пскове жители чувствовали себя причастными к управлению и поэтому были политически активны — ведь все органы здешнего управления были производны от Веча, их деятельность базировалась на вечевых решениях и любой из них мог быть отстранен от власти волей Веча.

Институты вечевого народовластия Древней Руси относились к классическому греческому типу полисной демократии. Но уже Аристотель утверждал, что население полиса, которым управляет народное собрание, не должно превышать 5 тысяч человек, в противном случае управление сильно затрудняется. И действительно, с ростом городов вече почти повсеместно утрачивало эффективность и отмирало — где само собой, где вследствие ордынского завоевания, где под давлением княжеской власти, превращавшейся в наследственную. Лишь в Новгороде, Пскове и Вятке (последний случай гораздо менее изучен87) вече сохранялось до конца XV- начала XVI вв. — но лишь потому, что (1) на решающем этапе сумело отстоять свое верховенство над княжеской властью, (2) не выпустило из рук право решать главные государственные вопросы, (3) сохранило способность к переменам и развитию.

Иногда можно прочесть и услышать, что новгородское (прежде всего) Вече ничего не решало, все решали бояре в узком кругу. Откуда же в таком случае народные страсти? Почему противостояние по одному-единственному вопросу могло длиться по две недели, переходя в драку — как это было в Новгороде в 1218 году, — пока не «сошлись братья все единодушно»? Станут ли драться люди, которые «ничего не решают»? А «сошлись единодушно» потому что пришли к договоренности.

Стремление к единодушию также легко объяснимо. Вечевые понятия о совести и справедливости не позволяли новгородцам признать законным положение, когда архиепископ, посадник, тысяцкий, бояре и (процитирую еще раз) «житьи люде, и купце, и черные люде, и весь господин Государь Великий Новгород, вся пять концев, на Веце, на Ярославе Дворе» провозглашают акт, с которым несогласна изрядная часть тех, от чьего имени он принимается.

Мнений много («На одном Вече да не одне речи» — это новгородская пословица!), и само слово «вече» родственно словам «вещать», «совещаться» и «совет», — но решение должно убедить всех. А значит, убеждали не только кулаками, была какая-то культура компромисса — то, чего нередко так не хватает сегодня.

Переход от прямой к представительной (делегированной) демократии мучителен и многократно в истории кончался крахом первой без достижения второй. И в Новгороде, и в Пскове в вечах участвовали представители концов, люди с делегированными полномочиями. Мы не знаем, какова была их доля, но механизм делегирования действовал, был всем понятен, мог развиваться.

Память о вечевых порядках не стиралась в народной памяти и там, где веча уже давно не было. В ходе частых на Руси городских бунтов народные собрания в городах не раз принимали форму веча (восстания в Твери в 1293 и 1327 гг., в Москве в 1382, 1445 и 1547, и др.). Не будь вечевой Руси, не было бы и такого поразительного русского феномена, как казачество — во всяком случае, тех своеобразных форм, в которых оно исторически сложилось.

Развитие огромной и сложной страны не бывает прямолинейным. Новгородско-псковско-вятский путь общественного развития не стал российским. Собирателем русских земель выступило Великое княжество Московское, присоединявшее к себе княжество за княжеством. Собиратели почти никогда не заимствуют порядки присоединяемых, они приносят свои. Москва была жестким собирателем. Вечевые порядки были ликвидированы в Новгороде в 1478 году, в Вятке — в 1490, в Пскове — в 151088, вечевые колокола сняты и отвезены в Москву. Там, в Московском Кремле, уже отбивали новое время колокола, привезенные ранее из Твери, Ярославля, Рязани, Суздаля, Переяславля и других прежде вольных городов. Такова была плата за объединение страны, за рывок к великой державе.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Традиции свободы и собственности в России"

Книги похожие на "Традиции свободы и собственности в России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Горянин - Традиции свободы и собственности в России"

Отзывы читателей о книге "Традиции свободы и собственности в России", комментарии и мнения людей о произведении.