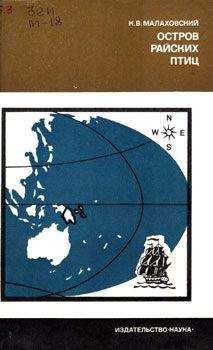

Ким Малаховский - Остров райских птиц. История Папуа Новой Гвинеи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Остров райских птиц. История Папуа Новой Гвинеи"

Описание и краткое содержание "Остров райских птиц. История Папуа Новой Гвинеи" читать бесплатно онлайн.

В этой книге рассказывается об истории и современном положении крупнейшей страны Океании - Папуа Новой Гвинеи. Долгие годы народ этой страны находился под пятой европейских колонизаторов. После второй мировой войны в Папуа Новой Гвинее стало шириться и крепнуть освободительное движение, заставившее австралийское правительство, 'опекавшее' страну, предоставить ей 16 сентября 1975 г. независимость. Автором использованы обширные материалы, в том числе собранные им во время пребывания в Папуа Новой Гвинее в 1974 г.

предоставление населению свободы совести и вероисповедания;

запрещение торговли рабами, а также оружием и спиртными напитками;

запрещение сооружения укреплений, военных или морских баз, а также военного обучения местных жителей для других целей, кроме полицейской службы и защиты территории;

соблюдение принципа "открытых дверей" для всех государств - членов Лиги Наций.

К категории "С" были отнесены бывшие германские территории в Тихом океане:

"германская" Новая Гвинея, Новая Ирландия, Новая Британия, Соломоновы острова (мандатарий - Австралия),

остров Науру (мандатарий - Великобритания, к которой позднее присоединились Австралия и Новая Зеландия),

Западное Самоа (мандатарий - Новая Зеландия),

Марианские, Каролинские и Маршалловы острова, а также остров Яп (мандатарий - Япония),

Юго-Западная Африка (мандатарий - Южно-Африканский Союз).

На эти территории распространялись законы государств-мандатариев при условии соблюдения гарантий, предусмотренных для подмандатных территорий категории "В".

Нетрудно увидеть, в чем состояло существо компромисса, породившего мандатную систему. США - поборник этой системы - добились распространения принципа "открытых дверей" на большую часть подмандатных территорий (категории "А" и "В"). Несмотря на то, что сенат США не ратифицировал Версальский договор и США не вошли в Лигу Наций, они получили равные права с членами Лиги Наций на подмандатных территориях. По договору с Францией от 13 февраля 1923 г. США приобрели равные с ней права в Того и Камеруне, а по договору от 4 апреля 1924 г. - в Сирии и Ливане. По договору с Бельгией от 18 апреля 1923 г. США добились аналогичных прав в отношении Руанда-Урунди. По договору от 3 декабря 1924 г. Англия предоставила США соответствующие права в Палестине, а по договору от 10 февраля 1925 г. - в Британском Того, Британском Камеруне и Танганьике. Более того, по Вашингтонскому договору 1922 г. США получили равные с Японией права на островах Тихого океана к северу от экватора, чего не имели даже члены Лиги Наций.

Старые колониальные державы использовали мандатную систему, как удобную ширму для новых территориальных захватов. В Уставе Лиги Наций ничего не говорилось о сроках действия мандатов, о времени предоставления независимости подмандатным территориям, об ответственности мандатария в отношении его действий на подмандатной территории.

Созданная Советом Лиги Наций 29 ноября 1920 г. Постоянная мандатная комиссия была лишь комитетом экспертов, не наделенных никакой властью. Комиссия получала и давала заключения по ежегодным докладам мандатариев. Характерно, что по статье 22-й мандатарии отчитывались не перед Генеральной Ассамблеей Лиги Наций, а перед Советом Лиги, в котором большинство принадлежало колониальным державам. Таким образом, они гарантировали себя от разоблачения.

Анализ текстов соглашений о предоставлении мандатов с очевидностью показывает, что действительное положение народов при переводе их стран из колониального в подмандатное состояние не изменялось.

На протяжении всей истории существования Лиги Наций Советский Союз выступал против мандатной системы, разоблачая ее империалистическую, колонизаторскую сущность.

Еще в ноте, направленной 18 мая 1923 г. Англии, Франции и Италии, Советское правительство заявило, что оно не признает "так называемого мандатного состояния" и относится отрицательно "к положению, создавшемуся в Палестине, Сирии и других мандатных территориях" ("Известия", 1923, 22 июня).

При вступлении в 1934 г. в Лигу Наций Советский Союз вновь подчеркнул свое отрицательное отношение к мандатной системе. В речи на пленарном заседании Ассамблеи Лиги 18 сентября 1934 г. представитель СССР заявил, что, поскольку Советский Союз не участвовал в разработке Устава Лиги Наций, он не может взять на себя ответственность за ряд его органических пороков, в частности, за статью 22-ю о системе мандатов. СССР, став постоянным членом Совета Лиги, отказался делегировать своего представителя в Постоянную мандатную комиссию (Документы внешней политики СССР, т. 17. М., 1971, стр. 593-601).

Но вернемся к Версальскому договору. Он был подписан, и У. Хьюз отправился на родину. Выступая в парламенте 19 сентября 1919 г. по поводу мандатной системы, Хьюз говорил: "Мы старались получить прямой контроль... но "Четырнадцать пунктов" президента Вильсона запретили это, и... был принят принцип мандата. Таким образом, существо спора изменилось, и после того, как принцип мандата был нам объяснен, мы увидели, что форма мандата не только согласуется с интересами нашей национальной безопасности, но и с нашим экономическим и общим благосостоянием" (Rowley С. D. The Australians in German New Guinea, 1914-1921, p. 282). Парламент одобрил действия У. Хьюза и высказал удовлетворение принятием мандатной системы. При этом сенатор Е. Д. Миллен, например, весьма недвусмысленно заявил, что мандат типа "С" "так же хорош", как и аннексия.

Получив мандат на управление "германской" Новой Гвинеей, австралийское правительство прежде всего решило экспроприировать всю находившуюся там германскую собственность. Немецкие плантаторы и бизнесмены были высланы с острова в Германию. Компенсацию за потерянное имущество им выплачивало германское правительство в счет военных репараций союзникам. Покинутые плантации были проданы австралийцам - в основном бывшим военнослужащим. Большинство из них не имело представления о ведении тропического земледелия и быстро обанкротилось. В результате экономическое положение территории значительно ухудшилось, и австралийским властям пришлось пожалеть о принятии столь скоропалительных мер. Австралийское правительство рассматривало также вопрос о высылке с острова германских христианских миссионеров, подозревая, что последние будут настраивать коренных жителей против австралийцев и сеять среди них смуту. Но в конце концов оставило их на острове.

Далее австралийское правительство взялось за решение вопроса об организации совместного управления Папуа и Новой Гвинеей (так стала называться территория, ранее являвшаяся колонией Германии).

Была создана королевская комиссия из трех членов, одним из которых был Д. Муррей. После ознакомления на месте с положением дел комиссия пришла к выводу о целесообразности сохранения раздельного управления каждой из территорий. Против этого решения в комиссии выступил лишь Муррей, желавший стать губернатором того и другого владения. Мотивировалось решение комиссии трудностями управления из одного центра столь большой территорией.

Актом о Новой Гвинее, принятом австралийским парламентом в 1920 г., на территории было создано раздельное управление. Этот Акт вошел в силу в мае 1921 г. военная администрация передала функции управления гражданской власти.

Согласно Акту 1920 г., верховная власть над Новой Гвинеей принадлежала генерал-губернатору Австралии, который определял состав администрации территории.

Главой ее являлся администратор, находившийся в Рабауле. Не было предусмотрено функционирование ни Законодательного, ни Исполнительного советов. Их создали позднее, в 1932 г.

В последующие годы, вплоть до второй мировой войны, Папуа и Новая Гвинея были отделены друг от друга не только формально юридически, но и по существу. Свободно пересекать границу не могли не только коренные жители, но и белые. Существовало даже два разных языка межгруппового общения коренного населения территорий: в Папуа - "полинезийский моту", а в Новой Гвинее - пиджин-инглиш. Между представителями белого населения обеих австралийских колоний установились весьма враждебные отношения. Даже попадая на суда, шедшие в Австралию или из Австралии, те и другие старались держаться подальше.

Что касается системы управления, то и колония Папуа и подмандатная территория Новая Гвинея управлялись совершенно одинаково - на старый колонизаторский манер, хотя Австралия дала торжественное обещание Лиге Наций готовить последнюю к получению самоуправления.

III

В соответствии с мандатом Австралия управляла Новой Гвинеей как составной частью своей территории. Германские законы были отменены. Вместо них стали действовать австралийские федеральные законы, законы штата Квинсленд, а также обычное право коренных жителей территории в отношении землевладения, охоты и рыболовства.

Но условия мандата требовали от Австралии еще и выполнения "священной миссии": способствовать развитию населения полученной в управление территории. Потому-то в Акте о Новой Гвинее 1920 г. заявлялось, что австралийское правительство будет "делать все возможное для достижения коренными жителями территории материального и морального благополучия и их социального прогресса".

За 20-летний период пребывания Новой Гвинеи под австралийским мандатом в политическом положении территории не произошло никаких прогрессивных изменений.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Остров райских птиц. История Папуа Новой Гвинеи"

Книги похожие на "Остров райских птиц. История Папуа Новой Гвинеи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ким Малаховский - Остров райских птиц. История Папуа Новой Гвинеи"

Отзывы читателей о книге "Остров райских птиц. История Папуа Новой Гвинеи", комментарии и мнения людей о произведении.