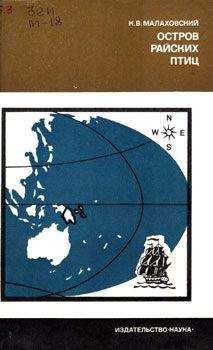

Ким Малаховский - Остров райских птиц. История Папуа Новой Гвинеи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Остров райских птиц. История Папуа Новой Гвинеи"

Описание и краткое содержание "Остров райских птиц. История Папуа Новой Гвинеи" читать бесплатно онлайн.

В этой книге рассказывается об истории и современном положении крупнейшей страны Океании - Папуа Новой Гвинеи. Долгие годы народ этой страны находился под пятой европейских колонизаторов. После второй мировой войны в Папуа Новой Гвинее стало шириться и крепнуть освободительное движение, заставившее австралийское правительство, 'опекавшее' страну, предоставить ей 16 сентября 1975 г. независимость. Автором использованы обширные материалы, в том числе собранные им во время пребывания в Папуа Новой Гвинее в 1974 г.

В Папуа этого не произошло, но положение колонии настолько ухудшилось, что туда была направлена специальная комиссия. В своих выводах она записала, что применение Навигационного акта в Папуа "ошибочно в принципе и несправедливо по существу". Комиссия также отметила: "Повсеместно наблюдается сильное негодование по поводу действий австралийского правительства, которые наносят колонии ущерб для того, как было заявлено, чтобы положить деньги в карманы сиднейских судовладельцев и торговцев" (Australia and Papua New Guinea, Sydney, 1971, p. 40).

В результате действие Навигационного акта в отношении Папуа было прекращено в 1925 г.

Но вскоре колонию постигло новое бедствие: начавшийся в 1929 г. мировой экономический кризис сильно ударил и по ее экономике. Если в 1927-1928 гг. колония экспортировала каучука на 102158 ф. ст., то в 1928-1929 гг. - только на 46816 ф. ст. Подобное положение сохранялось до середины 30-х годов. Лишь в 1936 г. экспорт каучука достиг 124174 ф. ст. Стоимость вывезенной копры снизилась с 176485 ф. ст. в 1930 г. до 93710 ф. ст. в 1931 г. Положение с экспортом копры не улучшилось и во второй половине 30-х годов.

Надежды, связывавшиеся колониальной администрацией с развитием добывающей промышленности, реализовались лишь отчасти. Так, открытые еще в 1911 г. запасы нефти не только остались нетронутыми, но даже не подверглись серьезному изучению. Некоторые успехи были достигнуты в области добычи меди. В 1924 г. неподалеку от Порт-Морсби началась довольно интенсивная разработка медных месторождений. Через два года на добыче меди было занято около 1 тыс. рабочих из среды коренного населения и 100 европейцев. Экспорт меди в то время составлял уже треть всего экспорта колонии. Продажа золота в 30-х годах вновь заняла ведущее место в экспорте Папуа.

Развитие плантационного хозяйства и добывающей промышленности в колонии значительно обострило проблему рабочей силы, потребовало пересмотра существовавшего трудового законодательства. Еще в 1907 г. был принят закон № 1 (он оставался в силе до 1942 г.), согласно которому сохранялась лицензионная форма найма рабочих, т. е. последние могли привлекаться на работы только со специального разрешения колониальных властей, выдававших в этих случаях особые лицензии работодателям. Работодателям позволялось самостоятельно нанимать рабочих лишь в тех случаях, когда последние использовались в качестве слуг. Правда, работодатели могли нанять рабочих до получения разрешения, но тогда власти имели право аннулировать заключенные контракты.

Контракты требовалось составлять только в письменной форме, причем работодатель давал обязательство бесплатно возвращать нанятых им рабочих по месту их жительства после истечения срока контракта. Согласно положению, коренные жители колонии могли привлекаться для работы на срок до трех месяцев. Исключения должны были фиксироваться в контракте.

Закон 1907 г., исходя из интересов европейских колонистов, облегчал возможность заключения работодателями долгосрочных контрактов, а также усиливал санкции, применявшиеся в отношении нанятых рабочих из представителей коренного населения колонии. За невыход на работу рабочий мог быть подвергнут тюремному заключению на срок до 14 дней или с него могли удержать штраф в размере двухнедельного заработка. За бегство рабочий наказывался тюремным заключением на срок до трех месяцев или направлением на принудительные работы на такой же срок.

Число коренных жителей колонии, работавших по найму, росло. В 1910 г. их насчитывалось 5585 человек, т. е. вдвое больше, чем в 1905 г. К 1919 г. был достигнут рекордный уровень - 8610 человек. В дальнейшем эта цифра снизилась вследствие отмеченной уже нами выше экономической депрессии.

Несмотря на то, что колониальная администрация постаралась создать видимость контроля за наймом местной рабочей силы (соответствующее законодательство, учреждение департамента по делам туземного населения и контрольной организации за наблюдением выполнения трудового законодательства), европейские плантаторы имели широкую возможность для всякого рода нарушений, - и, в сущности, на плантациях царил произвол. Единственное, что устраивало плантаторов в трудовом законодательстве, - это санкции в отношении рабочих. Их они охотно применяли на практике.

Труд рабочих на плантациях очень напоминал рабский. Интересна в этой связи мысль Д. Муррея, высказанная им в 1921 г. в выступлении на заседании Австралийской ассоциации содействия развитию науки: "Конечно, рабство есть явление, ушедшее в прошлое. Но оно имеет место и сегодня. И вряд ли я преувеличу, если скажу, что в запрете этой системы больше лицемерия, чем в ее поддержке. К несчастью, система трудовых контрактов является необходимостью в ряде мест, в том числе на Новой Гвинее, но это не тот институт, который следует считать постоянным" (Australia and Papua New Guinea, p. 44-45).

В 1926 г. была сделана попытка увеличить производство сельскохозяйственных продуктов, стимулировать более широкое использование рабочей силы. Поправка к трудовому законодательству предоставляла возможность нанимать рабочих из среды коренного населения без контрактов и на неопределенный срок. Но плантаторы по-прежнему испытывали недостаток в рабочей силе.

Чтобы помочь им и вынудить коренных жителей Папуа пойти на плантации, колониальная власть приняла в 1918 г. закон о туземном налоге. Согласно закону, все мужчины колонии (из числа коренных жителей) в возрасте от 16 до 36 лет стали облагаться ежегодным налогом в размере 1 ф. ст. Поскольку у коренных жителей денег не было, колониальная администрация полагала, что они вынуждены будут пойти на заработки к европейским плантаторам. Действительно, введение закона привело к некоторому увеличению рабочих на плантациях. Если в 1917 г. их насчитывалось 7059 человек, то в 1918 г. - 8610. Но все равно этого было очень мало. В начале второй мировой войны, в 1940 г., численность рабочих на плантациях фактически не превышала 10 тыс. человек (все население колонии составляло 200 тыс. человек). Не полагаясь на введение личного налога, колониальная администрация в том же 1918 г. приняла закон о туземных плантациях.

Закон обязывал жителей деревень отводить часть земельной площади (из расчета один акр на одного жителя) для создания плантационных хозяйств, производящих сельскохозяйственные культуры на экспорт. Колониальные власти указывали, какие именно культуры должны выращиваться в той или иной деревне или в том или ином районе. Устанавливались наказания за отказ выполнить такие предписания. Половина урожая или какая-то его часть (это определяли власти) считалась собственностью соответствующей деревни. Остальное составляло собственность колониальной администрации. Последняя реализовывала весь урожай. Деньги, полученные от продажи доли урожая, принадлежавшей жителям деревни, после вычета личного налога, являлись их доходом. Таким образом, администрация стремилась достичь сразу двух целей: расширить плантационное хозяйство для увеличения экспортных возможностей колонии и одновременно получить реальную основу для взимания личного налога.

Колониальные власти настойчиво стремились в течение всего периода между мировыми войнами провести в жизнь закон о туземных плантациях. Они давали указания о производстве копры, каучука, кофе и риса. Но результаты оказывались плачевными. О копре и каучуке выше уже говорилось. Что касается кофе, то его (выращивали на плантациях в северных районах колонии) в 1939 г. было продано всего 70 т кофе. Это дало коренным жителям выручку в 1,9 тыс. ф. ст. Незначительными были и урожаи риса, несмотря на то, что власти пытались создавать рисовые плантации в различных частях колонии.

Плантации существовали только за счет прямого принуждения коренных жителей колониальными властями. Это признавали и представители администрации. "Они выжили, - говорил о плантациях один из чиновников, - только, я думаю, из-за страха туземцев перед тюремным наказанием, угрожавшим им в случае отказа повиноваться" (Ibid., p. 47).

Таким образом, экономическая жизнь Папуа почти за четыре десятилетия австралийского управления не претерпела, в сущности, никаких изменений. Колониальную администрацию по-прежнему субсидировало австралийское правительство. Если ко времени вступления Муррея на пост лейтенант-губернатора колонии эта субсидия ежегодно составляла 40 тыс. ф. ст., то в конце его деятельности, в 1940 г., - 85 тыс. ср. ст.

Весьма плачевным оставалось положение и в области просвещения и здравоохранения.

Школьное образование в колонии, как и раньше, находилось в руках христианских миссий. Правда, Муррей пытался создать систему правительственных школ. В 1908 г. он предложил открыть в каждом административном районе по одной правительственной школе, где преподавание вели бы австралийские учителя. В таких школах, по мысли Муррея, должны были бы учиться по 30 детей коренных жителей - будущих учителей деревенских школ. Но этот план так и не был реализован.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Остров райских птиц. История Папуа Новой Гвинеи"

Книги похожие на "Остров райских птиц. История Папуа Новой Гвинеи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ким Малаховский - Остров райских птиц. История Папуа Новой Гвинеи"

Отзывы читателей о книге "Остров райских птиц. История Папуа Новой Гвинеи", комментарии и мнения людей о произведении.