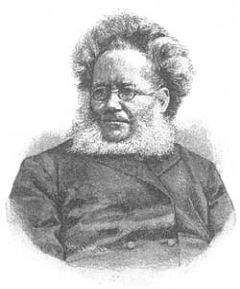

Л. Мелынин - Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность"

Описание и краткое содержание "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность" читать бесплатно онлайн.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

В этой бесподобной картинке грусти и следа нет, но все же это не объективно спокойный, эпический рассказ. Разве вы не замечаете здесь разлитого в каждой строчке чувства глубокого умиления, того умиления, которое испытывает человек, рассказывающий о самом дорогом для него и заветном? И таков Некрасов всегда. Даже в произведениях, по внешности строго эпических, посвященных изображению народного быта (“Коробейники”, “Кому на Руси жить хорошо”), он остается, в сущности, лириком, рассматривающим и природу, и жизнь сквозь призму личного чувства. В этом отношении любопытно сравнить Некрасова, например, с Пушкиным.

Лира Пушкина – дивный инструмент, решительно при всяком прикосновении издающий гармонические звуки. Все явления мира, как в зеркале, отражаются в чуткой душе поэта, и он переливает их в яркие поэтические образы, – часто совершенно независимые от собственных его настроений. Так, картины времен года в “Евгении Онегине” никакого видимого отношения не имеют к внутреннему миру героев романа: они вполне объективны и бесстрастны. Сейчас же после трагической смерти Ленского идет такое описание весны:

Гонимы вешними лучами,

С окрестных гор уже снега

Сбежали мутными ручьями

На потопленные луга.

Улыбкой ясною природа

Сквозь сон встречает утро года;

Синея, блещут небеса.

Еще прозрачные леса

Как будто пухом зеленеют;

Пчела за данью полевой

Летит из кельи восковой.

Долины сохнут и пестреют,

Стада шумят, и соловей

Уж пел в безмолвии ночей.

Поистине “красою вечною сияет равнодушная природа”! Или – как объективна, например, пушкинская “Туча” (“Последняя туча рассеянной бури”): знаменитое стихотворение, как известно, внушено было поэту счастливо промчавшейся над его головой грозою из Третьего отделения, а между тем в самой пьесе уже не видно этого личного чувства. Вот это-то уменье поэта как бы отрешаться от собственной личности и ее внутреннего мира и есть первое необходимейшее условие эпического творчества. У Некрасова такого уменья почти не было; в его произведениях все теснейшим образом связано с общим душевным строем автора…

Возьмите, например, картину вырубки леса в некрасовской поэме “Саша”. Тут все до того отражает субъективное настроение юной героини, что читатель проникается даже злобой к “явившимся с топорами” мужикам!.. Эту сравнительную односторонность, эту недостаточную широту поэтической восприимчивости, быть может, следует признать крупным недостатком Некрасова как художника, но в нем же, в этом “недостатке”, нужно искать и причину его огромной силы, секрет необычайной власти над чуткими и отзывчивыми сердцами. Поэт пушкинского типа вряд ли мог бы с таким блестящим успехом выполнить поэтическую миссию эпохи освобождения…

Подобно мифическому Антею, который делался неодолимо сильным, прикасаясь ногами к матери-земле, Некрасов поднимается во весь рост своего могучего таланта и голос его приобретает полную силу всякий раз, когда он поет о горе народном; напротив, удаляясь от этого главного, возвышающего источника, он как будто ослабевает, утрачивает свои чары. “Чиновника”, “Современную оду”, “Колыбельную песню”, “Нравственного человека”, “Прекрасную партию”, все сатиры 1865–1867 годов, “Недавнее время”, большую сатирическую поэму “Современники” мы знали бы, может быть, не больше, чем многие остроумные стихотворения Минаева и Курочкина, если бы не подкупающее, гипнотизирующее имя Некрасова… С другой стороны, в некоторых и из только что названных сравнительно слабых вещей Некрасов вдруг, точно по мановению волшебного жезла, из юмориста среднего таланта превращается снова в перворазрядного лирика и достигает высоты лучших своих шедевров, как только “попадает на своего конька”, вдохновляется впечатлениями и идеями известного порядка. Вспомните, читатель, то место в “Балете”, вялом и фельетонно-болтливом, где на сцену выходит в крестьянской рубахе Петипа – “и театр застонал”.

Все – до ластовиц белых в рубахе —

Было верно: на шляпе цветы,

Удаль русская в каждом размахе, —

Не артистка – волшебница ты.

Все слилось в оглушительном “браво”,

Дань народному чувству платя,

Только ты, моя муза, лукаво

Улыбаешься… Полно, дитя!

Неуместна здесь строгая дума,

Неприлична гримаса твоя…

Но молчишь ты, скучна и угрюма…

Что ж ты думаешь, муза моя?

На конек ты попала обычный,

На уме у тебя мужики,

За которых на сцене столичной

Петипа пожинает венки.

И ты думаешь: Гурия рая!

Ты мила, ты воздушно-легка,

Так танцуй же ты “Деву Дуная”,

Но в покое оставь мужика!

В мерзлых лапотках, в шубе нагольной,

Весь заиндевев, сам за себя

В эту пору он пляшет довольно…

…

Прямиком через реки, поля

Едут путники узкой тропою:

В белом саване смерти земля,

Небо хмурое, полное мглою.

От утра до вечерней поры

Все одни пред глазами картины:

Видишь, как, обнажая бугры,

Ветер снегом заносит лощины,

Видишь, как под кустом иногда

Пропорхнет эта милая пташка,

Что от нас не летит никуда

(Любит скудный наш север, бедняжка!).

Или, щелкая, стая дроздов

Пролетит и посядет на ели;

Слышишь дикие стоны волков

И визгливое пенье метели…

Снежно, холодно… Мгла и туман…

И по этой унылой равнине

Шаг за шагом идет караван

С седоками в промерзлой овчине.

Это едут мужики из города, где сдали в солдаты сыновей, и везут домой страшную кладь – крестьянское горе:

Где до солнца идет за порог

С топором на работу кручина,

Где на белую скатерть дорог

Поздним вечером светит лучина,

Там найдется кому эту кладь

По суровым сердцам разобрать,

Там она приютится, попрячется,

До другого набора проплачется!..

Эта картина безысходного мужицкого горя на сумрачном фоне зимней русской природы – даже и у Некрасова одна из наиболее сильных, а между тем вкраплена она в одно из самых посредственных стихотворений…

Не менее замечательна бурлацкая песня “В гору” (“Хлебушка нет!”), распеваемая разбойничьим хором “героев времени” в остроумной местами, но в общем прозаической и растянутой сатирической поэме “Современники”.

Итак, мы не отрицаем известной односторонности поэтической восприимчивости Некрасова, односторонности, вытекающей из всего душевного строя поэта. С точки зрения требований “чистого искусства” это, конечно, более или менее существенный недостаток. Но, подобно тому как в живом человеческом лице наибольшую прелесть составляет иногда то, что меньше всего отвечает отвлеченным требованиям эстетики, у Некрасова, как мы уже сказали, теоретические недостатки являются нередко источником силы и обаяния его как поэта. Говоря так, мы вовсе не думаем, конечно, утверждать, что поэзия Некрасова свободна решительно от всяких изъянов и недочетов; напротив, их очень много… Мы знаем это ничуть не хуже его многочисленных недругов, отыскивающих малейший предлог, чтобы отнять у своего идейного противника самый титул поэта. Мы только твердо уверены, что Некрасову не страшна никакая критика и что наши потомки будут еще читать и любить его произведения в то время, когда не останется уже и следа от крикливой славы тех гениев, которых нам ставили и ставят в пример настоящей красоты и величия. Мы даже думаем, что, добросовестно отметив недостатки Некрасова, мы тем лучше сумеем понять, чем в действительности силен Некрасов, что есть в его поэзии великого и непреходящего.

Без обиняков следует, прежде всего, признать тот прискорбный факт, что период долгой подневольной работы, писания фельетонов, водевилей, мелодрам, пародий и юмористических куплетов не прошел для нашего поэта безнаказанно, испортив до некоторой степени его природное чутье художественной меры и такта и отучив тщательно работать над воплощением поэтического образа в стихотворной форме. У нас есть блестящий образчик того, чего мог достичь Некрасов, следуя собственному правилу:

Стих, как монету, чекань

Строго, отчетливо, честно;

Правилу следуй упорно —

Чтобы словам было тесно,

Мыслям просторно!

Мы имеем в виду “Бурю” (“Долго не сдавалась Любушка-соседка”). Напечатанное первоначально в “Современнике” (1850), стихотворение это было длинно и бесцветно; в печати его осмеяли… Но три года спустя Некрасов переделал пьесу, сократив больше чем наполовину, снабдив более певучим метром и расцветив удивительно жизненными красками; “Буря” стала неузнаваемой! К сожалению, такую виртуозность в обработке формы поэт проявлял далеко не всегда; обыкновенно он почти не делал поправок в напечатанном раз тексте, оставляя без внимания все указания и насмешки критиков.

Примеров не только стилистических, но и поэтических промахов Некрасова можно привести немало. Одним из самых важных, на наш взгляд, является уже много раз отмеченное критикой центральное место в стихотворении “Еду ли ночью”. Эта превосходная в общем вещь пользовалась и пользуется вполне заслуженной популярностью; чего стоят хотя бы первые строки:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность"

Книги похожие на "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Л. Мелынин - Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность"

Отзывы читателей о книге "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность", комментарии и мнения людей о произведении.