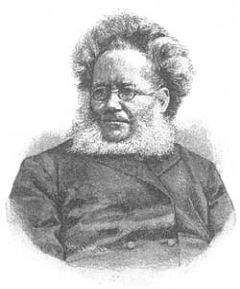

Л. Мелынин - Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность"

Описание и краткое содержание "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность" читать бесплатно онлайн.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Таким образом, за первое десятилетие (1845–1854), кроме указанных уже выше, можно отметить еще лишь следующие выдающиеся стихотворения: “Еду ли ночью”, “Муза”, “Маша”, “Извозчик”, “Памяти Белинского”, “Буря”, “Несжатая полоса”, “Влас”, “Свадьба”, “Блажен незлобивый поэт” и “Внимая ужасам войны”. Все это сравнительно небольшие по объему вещи. Но зато в течение следующих десяти лет (1855–1864), открывших собой новую эру в жизни всей России, Некрасов обнаруживает почти лихорадочную деятельность. Он приступает к созданию широких картин общественной и народной жизни, и первым блестящим опытом этого рода становится поэма “Саша”. Большие вещи чередуются с множеством мелких лирических пьес. Рядом с “Несчастными”, “Поэтом и гражданином”, “Тишиною”, “убогой и нарядной”, “В больнице”, “Размышлениями у парадного подъезда”, “О погоде”, “На Волге”, “Рыцарем на час”, “Папашей”, “Дешевой покупкой”, “Крестьянскими детьми”, “Деревенскими новостями”, “Коробейниками”, “Морозом, Красным носом”, “Ориной” и “Железной дорогой” необходимо отметить в это время “Праздник жизни”, “На родине”, “Замолкни, Муза”, “Школьник”, “Прости”, “Забытая деревня”, “Тяжелый год”, “В столицах шум”, “Ночь”, “Одинокий, потерянный”, “Плач детей”, “Похороны”, “Свобода”, “Стихи мои”, “Зеленый шум”, “В полном разгаре страда деревенская”, “Надрывается сердце”, “Памяти Добролюбова”, “Благодарение Господу Богу”. Уже из этого неполного перечня произведений Некрасова за 1855–1864 годы видно, что десятилетие это было наиболее кипучим и плодотворным в его творческой деятельности, как чрезвычайно кипучим и плодотворным было оно и в жизни всей России. Муза Некрасова всегда чутко отражала биение общественного пульса страны.

С падением этого пульса в середине шестидесятых годов замечается временный отлив и в поэзии Некрасова: для него это печальный период возрождения фельетона… Он пишет “Притчу о киселе”, “Крещенские морозы”, “Кому холодно, а кому жарко”, “Газетную”, “Песни о свободном слове”, “Балет”, “Суд”, “Еще тройку”… Огромный талант и в это время продолжает, однако, вспыхивать яркими искрами – таковы “Ликует враг”, “Неизвестному другу”, “С работы”, “Стихотворения для детей”, “Медвежья охота”.

Зато последнее десятилетие жизни поэта (1868–1877) отмечено новым чрезвычайным подъемом и ростом поэтического творчества: к этому именно периоду относятся “Русские женщины”, “Кому на Руси жить хорошо”, “На смерть Писарева”, “Душно без счастья и воли”, “Страшный год”, “Памяти Шиллера”, “Три элегии”, “Уныние” и, наконец, несравненные “Последние песни”…

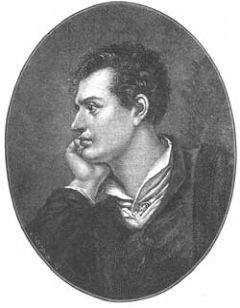

Окидывая мысленным взором эту огромную поэтическую работу, раскинувшуюся на пространстве тридцати двух лет, поражаешься прежде всего яркой определенности, если можно так выразиться – бесспорности писательской физиономии Некрасова. Перед нами резко очерченная, удивительно своеобразная индивидуальность, которую ни с какой другой, на самое даже короткое мгновение, не спутаешь. Лишь очень немногие из самых крупных писателей наших могли бы в этом отношении посоперничать с Некрасовым. Даже, например, Пушкин, при всей исключительности его значения для русской литературы, остается до сих пор предметом разногласий для критики, хотя о сущности его “пафоса” уже исписаны целые горы бумаги. С одинаковым успехом пытаются перетянуть его на свою сторону представители прямо враждебных друг другу литературных партий… То же или почти то же можно сказать про Лермонтова. Казалось бы, протестующий характер его поэзии не подлежит спору. Но против чего, собственно, был направлен его протест – этот вопрос каждый из критиков решал и решает по-своему. Для одних “в поэзии Лермонтова слышались слезы тяжкой обиды”, вызванные тем, что никогда с такой бесцеремонностью, как в николаевское время, права, честь и достоинство человека не приносились в жертву идее бездушного, холодного формализма. Лермонтов, согласно этому мнению, поистине гениально выразил всю ту скорбь, какою преисполнены были его современники. Между тем один из новейших критиков Лермонтова высмеивает такое толкование его поэзии. “Можно ли более фальшиво, – спрашивает г-н Андреевский, – объяснять источник скорби поэта?! Точно в самом деле после николаевской эпохи, в период реформ, Лермонтов чувствовал бы себя как рыба в воде![21] Точно после освобождения крестьян, и в особенности в 60-е годы, открылась действительная возможность “вечно любить” одну и ту же женщину? Или совсем искоренилась “месть врагов и клевета друзей”?… Современный Лермонтову формализм не вызвал у него ни одного звука (?) протеста. Обида, которою страдал поэт, была причинена ему свыше – Тем, Кому он адресовал свою ядовитую благодарность”.

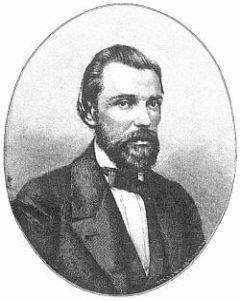

Очевидно, не так легко найти определяющую сущность и лермонтовской поэзии. Относительно Некрасова такого затруднения как будто не существует. Одно имя – и у друзей так же, как у врагов, сразу возникает перед глазами суровый и печальный облик писателя, который “лиру посвятил народу своему”. Поэт сам дал своей поэзии меткое и характерное определение “музы мести и печали” – и оно стало ходячим. Одна ослепительно яркая, скорбная, гневно-рыдающая нота, не умолкая на протяжении тридцати с лишком лет, звучит в его стихах, “народному врагу проклятия суля, а другу у небес могущества моля”. На народе сосредоточены все чаяния, тревоги, любовь и печаль Некрасова; счастье народа – все его помыслы, – народа как совокупности всех трудящихся и обремененных. Но так как подавляющую массу русского народа составляет крестьянство, то немудрено, что поэт всего чаще и охотнее воспевает мужицкое горе. С течением времени русский мужик становится для Некрасова как бы воплощением, символом человеческого страдания, живым образом русского Прометея…

О личных своих муках поэт, так много выстрадавший, столько тяжелого переживший, говорит удивительно мало по сравнению с другими поэтами-лириками, да когда и говорит, то большею частью для того только, чтобы заклеймить себя как плохого гражданина, рассказать о своих ошибках и даже падениях… И самое большое, чего просит он у читателя, у родины, это не верить клевете и простить его за действительные вины… Много нужно иметь зложелательства и бесстыдства, чтобы Некрасова с его целомудренно-скромной, можно сказать – самоотверженной музой обвинять в желании разыгрывать роль “гражданского мученика”!

Как поэт Некрасов – лирик по преимуществу, лирик, исполненный одного сильного и глубокого чувства, всегда и всюду одушевленный одной идеей, ни на минуту не выпускающий ее из виду. Пишет ли он коротенькое лирическое стихотворение, большую ли эпическую вещь, смеется ли, плачет ли – он все тот же; даже когда он рисует простую картинку природы, по проникающему ее грустно-щемящему или умиленно-любовному чувству, по какому-то особенному, некрасовскому тону вы тотчас же догадываетесь, что поэт ни на секунду не расстается со своей “сокрушительной думой”.

Поздняя осень. Грачи улетели.

Лес обнажился, поля опустели…

Только не сжата полоска одна…

Своеобразный склад, своеобразная музыка; если даже вы не знаете наизусть всего стихотворения, уже этими первыми строчками вы настроены на тон грустного рассказа. Или вот отрывок из “Крестьянских детей”:

Опять я в деревне. Хожу на охоту,

Пишу мои вирши. Живется легко.

Вчера, утомленный ходьбой по болоту,

Забрел я в сарай и заснул глубоко.

Проснулся: в широкие щели сарая

Глядятся веселого солнца лучи.

Воркует голубка; над крышей летая,

Кричат молодые грачи.

Летит и другая какая-то птица —

По тени узнал я ворону как раз.

Чу! шепот какой-то… А вот вереница

Вдоль щели внимательных глаз.

Все серые, карие, синие глазки – С

мешались, как в поле цветы…

В этой бесподобной картинке грусти и следа нет, но все же это не объективно спокойный, эпический рассказ. Разве вы не замечаете здесь разлитого в каждой строчке чувства глубокого умиления, того умиления, которое испытывает человек, рассказывающий о самом дорогом для него и заветном? И таков Некрасов всегда. Даже в произведениях, по внешности строго эпических, посвященных изображению народного быта (“Коробейники”, “Кому на Руси жить хорошо”), он остается, в сущности, лириком, рассматривающим и природу, и жизнь сквозь призму личного чувства. В этом отношении любопытно сравнить Некрасова, например, с Пушкиным.

Лира Пушкина – дивный инструмент, решительно при всяком прикосновении издающий гармонические звуки. Все явления мира, как в зеркале, отражаются в чуткой душе поэта, и он переливает их в яркие поэтические образы, – часто совершенно независимые от собственных его настроений. Так, картины времен года в “Евгении Онегине” никакого видимого отношения не имеют к внутреннему миру героев романа: они вполне объективны и бесстрастны. Сейчас же после трагической смерти Ленского идет такое описание весны:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность"

Книги похожие на "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Л. Мелынин - Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность"

Отзывы читателей о книге "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность", комментарии и мнения людей о произведении.