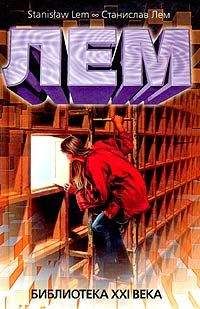

Станислав Лем - Библиотека XXI века (сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Библиотека XXI века (сборник)"

Описание и краткое содержание "Библиотека XXI века (сборник)" читать бесплатно онлайн.

От переводчика:

«В этой книге впервые полностью представлены т.н. „апокрифы“ Станислава Лема – его рецензии на несуществующие книги и предисловия к несуществующим книгам. Лемовские псевдорецензии вошли в его сборники „Абсолютная пустота“ (1971), „Провокация“ (1984), „Библиотека XXI века“ (1986); псевдопредисловия – в сборник „Мнимая величина“ (1973).

Трактат «Голем XIV» впервые был опубликован в сборнике «Мнимая величина», а в 1981 г. вышел отдельным изданием, почти вдвое большим по объему. Здесь были добавлены «Лекция XLIII. О себе» и «Послесловие», однако исключены «Предуведомление» и «Памятка». В настоящем издании, по указанию автора, печатаются все части «Голема XIV», в т.ч. «Предуведомление» и «Памятка».

Кроме того, с согласия автора в эту книгу включен рассказ «Записки всемогущего» (1963), который предвосхищал идею сборника «Мнимая величина» и до сих пор в России не публиковался.»

В томе втором своего трактата, озаглавленном «Fremdkörper Tod»[142], наш автор решается дать историософический синтез, выходящий за рамки фактографии первого тома, хотя и основанный на ней. Он выводит понятие «вторичной утилизации смерти».

В древности истребление целых народов или этнических групп было неотъемлемой частью правил ведения войны. Христианство положило конец резне, не имевшей иного обоснования, кроме одной лишь возможности ее совершения. Отныне, чтобы убивать, надлежало указать вину убиваемых – например, иноверие, и в Средние века так оно чаще всего и было. Средневековье осуществило род симбиоза со смертью как судьбой, уготованной человеку волей Всевышнего; четыре всадника Апокалипсиса, «плач и скрежет зубовный», пляски скелетов, «черная смерть» и «Höllenfahrt»[143] стали естественными спутниками человеческого существования, а смерть – орудием Провидения, уравнивающего нищих с монархами. Это оказалось возможно как раз потому, что Средневековье было совершенно беспомощно перед смертью.

Ни медицинской терапии, ни естественно-научных знаний, ни противоэпидемических конвенций, ни реанимационной аппаратуры – ничего этого не было; ничто не могло противостоять напору смерти или хотя бы позволить принять ее как удел всего живого, ибо христианство резкой чертой отграничило человека от остальной природы. Но как раз высокая смертность, непродолжительность жизни и примирили Средневековье со смертью – смерть получила самое высокое место в культуре, устремленной к потустороннему. Смерть была ужасающей тьмой, только если смотреть на нее отсюда; созерцаемая с той стороны, она оказывалась переходом к вечной жизни – через Страшный суд, который, как он ни страшен, все же не обращает человека в ничто. Такого накала эсхатологических чаяний нам не дано даже отдаленно себе представить; в памятных словах, принадлежащих христианину – «Убивайте всех, Господь узнает своих»[144], – которые кажутся нам изощренным кощунством, нашла выражение глубочайшая вера.

Современная цивилизация есть, напротив, движение прочь от смерти. Социальные реформы, успехи медицины, причисление проблем, которые прежде были сугубо личной заботой (болезнь, старость, увечье, нужда, личная безопасность, безработица), к разряду проблем общественных, – все это изолировало смерть; по отношению к ней социальные реформы оставались бессильными, и потому она становилась делом все более частным, в отличие от прочих невзгод, которым общество хоть как-то могло помочь. Социальное обеспечение, особенно в «государстве всеобщего благосостояния», сокращало область нужды, эпидемий, болезней, жизнь становилась все комфортабельней, но смерть по-прежнему оставалась смертью. Это выделяло ее среди других составляющих человеческого бытия и делало «лишней» с точки зрения доктрин, которые ставили целью улучшение жизни и которые мало-помалу стали универсальной религией обмирщенной культуры. Тенденция к отчуждению смерти особенно усилилась в XX веке, когда даже из фольклора исчезли ее «одомашненные персонификации» – Ангел Смерти, Курносая или Гость без лица; по мере того как культура из суровой законодательницы превращалась в послушную исполнительницу желаний, смерть, лишенная всякой потусторонней санкции и не принимаемая, как прежде, безропотно, становилась чужеродным в культуре телом, обессмысливалась все больше и больше, поскольку культура, эта заботливая опекунша и поставщик удовольствий, уже не могла наделить ее каким-либо смыслом.

Но смерть, публично приговоренная к смерти, не исчезла из жизни. Не находя себе уголка в системе культуры, низвергнутая с прежних высот, она стала наконец прятаться и дичать. Вновь освоить ее, вернуть ей прежнее место общество могло одним только способом: узаконив и регламентировав ее. Но напрямик, в открытую, этого нельзя было объявить, и потому убивать следовало не во имя возвращения смерти в культуру, а во имя добра, жизни, спасения, и именно этот подход был возведен нацизмом в ранг государственной доктрины. Автор напоминает здесь о горячих спорах, которые в Соединенных Штатах вызвала книга Ханны Арендт «Эйхман, или О банальности зла». Участники этой дискуссии утверждали, что «каждый человек сознает в душе святость жизни» (Сол Беллоу), а «чудовищное преступление может совершить лишь чудовище» (Норман Подгорец) и потому нельзя приравнивать ужас нацизма к банальности. По мнению Асперникуса, заблуждались все дискутанты: сведя проблему к делу Эйхмана как квинтэссенции злодеяний нацизма, они не могли ее разрешить. Эйхман, подобно большинству креатур Третьего рейха, был исполнительным и усердным бюрократом геноцида, но до этого его довела не только сознательная слепота карьериста, одного из партийных чиновников, соперничающих между собой в додумывании до конца неконкретизированных указаний фюрера. Доктрина, считает Асперникус, была банальна, банальны могли быть ее исполнители, но не источники, лежащие вне нацизма и вне антисемитизма. Спор увяз в частностях, безразличных для правильного диагноза народоубийства XX века.

Обмирщенная цивилизация направила человеческую мысль по пути натуралистических поисков «виновников зла», притом любого. Потусторонний мир был аннулирован и на эту роль уже не годился, но отвечает же кто-то – ибо кто-нибудь должен ответить – за все мировое зло. Значит, надо обнаружить и указать виновника. В Средневековье достаточно было сказать, что евреи распяли Христа; в XX веке этого уже не хватало – виновные должны были отвечать за любое зло. Для расправы с ними Гитлер воспользовался дарвинизмом, учением, которое увидело последний, окончательный, выведенный за пределы культуры смысл смерти как обязательного условия эволюции в природе. Гитлер понял это по-своему, искаженно и плоско, как заповедь и как образец, посредством которого Природа (он называл ее Провидением) оправдывает и даже прямо предписывает выживание сильных за счет слабых. Он, как и многие примитивные умы до него, «борьбу за существование» понял дословно, хотя в действительности этот принцип не имеет ничего общего с физическим истреблением хищниками своих жертв (эволюция возможна только в условиях относительного равновесия между более и менее агрессивными видами: при полном истреблении слабых хищники вымерли бы от голода). Нацизм, однако, вычитал у Дарвина то, чего жаждал, – сверхчеловеческое (а значит, все-таки не потустороннее) отождествление убийства с самой сутью всемирной истории. Воспринятый в таком искаженном виде принцип борьбы за существование аннулировал этику как таковую, выдвинув взамен право сильного, последним выражением которого служит исход борьбы не на жизнь, а на смерть. Чтобы сделать еврейство достаточно страшным врагом, надлежало раздуть его мировую роль до абсурда; вот где лежат истоки паралогического мышления, которое привело к тотальной демонизации еврейства.

Это потребовало от нацистов поистине немалых усилий, так как противоречило повседневному опыту немцев, ведь евреи жили среди них столетиями и, как бы ни были они плохи – даже если допустить обоснованность антисемитских предубеждений, – все-таки не заслуживали всесожжения вместе с неродившимися еще младенцами, не заслуживали костров, рвов, печей и мельниц для размола костей; это было бы не только чудовищно, но к тому же совершенно абсурдно. Все равно как если бы в педагогике появилась теория, предлагающая убивать детей, которые прогуливают уроки или крадут у товарищей. Итак, даже с точки зрения традиционного антисемитизма евреи, безусловно, не заслуживали полного истребления. Подтверждается это и тем, что возрождающиеся неонацистские движения не только не включают в свою программу истребление евреев, но и не признают, что их предшественники в Третьем рейхе задумали и осуществили такое истребление. Эти движения либо ограничиваются общими антисемитскими фразами, либо отводят антисемитизму второстепенное место в своих программах – в качестве «носителей мирового зла» евреи уже не котируются. Согласно антисемитизму сорока– или пятидесятилетней давности евреи несли вину «за все», от капитализма до коммунизма, от экономических кризисов и нужды до упадка нравственности; теперь каждый, не задумываясь, назовет множество бед, которых никто не объясняет еврейскими происками (отравление биосферы, перенаселение, энергетический кризис, инфляция и т.д.). Итак, антисемитизм «обесценился»; он не исчез, но утратил былую способность объяснять любые общественные беды. Асперникус во избежание недоразумений подчеркивает, что антисемитизм теряет свое значение не абсолютно, а только в историософской перспективе: на роль козла отпущения, отвечающего за все, в послегеноцидную эпоху евреи уже не годятся.

Что же стало потом? Потом разыскание виновников «всяческого зла» вступило в фазу окончательной атомизации. После утраты веры в универсальную правду Всевышнего, после крушения веры в универсальное зло мирового еврейства был сделан еще один шаг, последовательный и последний. Безапелляционность в установлении виновников зла достигает предела. Виновником может быть признан каждый.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Библиотека XXI века (сборник)"

Книги похожие на "Библиотека XXI века (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Лем - Библиотека XXI века (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Библиотека XXI века (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.