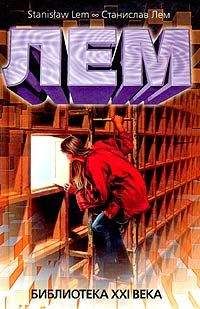

Станислав Лем - Библиотека XXI века (сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Библиотека XXI века (сборник)"

Описание и краткое содержание "Библиотека XXI века (сборник)" читать бесплатно онлайн.

От переводчика:

«В этой книге впервые полностью представлены т.н. „апокрифы“ Станислава Лема – его рецензии на несуществующие книги и предисловия к несуществующим книгам. Лемовские псевдорецензии вошли в его сборники „Абсолютная пустота“ (1971), „Провокация“ (1984), „Библиотека XXI века“ (1986); псевдопредисловия – в сборник „Мнимая величина“ (1973).

Трактат «Голем XIV» впервые был опубликован в сборнике «Мнимая величина», а в 1981 г. вышел отдельным изданием, почти вдвое большим по объему. Здесь были добавлены «Лекция XLIII. О себе» и «Послесловие», однако исключены «Предуведомление» и «Памятка». В настоящем издании, по указанию автора, печатаются все части «Голема XIV», в т.ч. «Предуведомление» и «Памятка».

Кроме того, с согласия автора в эту книгу включен рассказ «Записки всемогущего» (1963), который предвосхищал идею сборника «Мнимая величина» и до сих пор в России не публиковался.»

Еще удивительнее другое: евреев, плененных в бою – например, повстанцев, – не заставляли обнажаться перед расстрелом. Как правило, и партизанам-евреям позволялось гибнуть одетыми. Нагими умирали самые беззащитные – старики, женщины, дети, калеки. Какими явились на свет, такими и шли они в мокрую глину. Убийство было здесь суррогатом правосудия – и любви. Палач представал перед толпой обнаженных людей, ожидающих гибели, наполовину отцом, наполовину возлюбленным; он должен был покарать их заслуженной смертью, как отец по заслугам наказывает детей розгой, как любовник, зачарованный наготой, расточает ласки. Полно, да разве это возможно? Что общего тут с любовью, пусть даже чудовищно спародированной? Не чистая ли это фантасмагория?

Чтобы понять, почему все было именно так, говорит Асперникус, мы должны обратиться ко второй после этики зла кариатиде нацизма – кичу. Иначе от нас укроется самый последний, спрятанный глубже всего смысл нацистского человекоубийства.

Асперникус так определяет это понятие: не может быть кичем то, что создается впервые; кич – всегда подражание чему-то такому, что некогда излучало сияние подлинности, а после копировалось и вылизывалось, пока не опустилось на самое дно. Это поздняя версия, подобная ремесленной копии знаменитого полотна, исправляемой невежественными эпигонами, которые уродуют рисунок и колорит оригинала, накладывают все больше краски и лака, потрафляя все более непритязательным вкусам. Безвкусица самодовольная, кичливая, демонстративная знаменует обычно конец пути; это дешевка, отделанная со всею старательностью, до мельчайших деталей; композиция, окоченевшая навсегда по заданной схеме (тогда как набросок по самому своему существу не может быть кичем, оставляя за зрителем – в отличие от твердо уверенного в себе кича – спасительную возможность доопределения). Так называемый дурной вкус проявляется в киче как непреднамеренный комизм серьезно-торжественных, напыщенных символов. Будучи сутью нацистского стиля, кич проглядывает во всех начинаниях гитлеризма. В архитектуре, к примеру, это монументализм с руками по швам, брюхатые на последнем месяце пантеоны, здания, шантажирующие прохожего своим казенным размахом, с дверями и окнами для гигантов, с изваяниями голых силачей и раздетых богинь на вахте; весь этот кич должен был вызывать если не ужас, то послушное восхищение по стойке «смирно» и потому высокомерно выставлял себя напоказ, будучи совершенно полым внутри. Архитектурные образцы можно было заимствовать из Древней Греции, Рима, Парижа эпохи Второй империи, но в сфере народоубийства этому стилю было непросто себя проявить. Имелось немало почтенных стилей, которые можно было раздуть на великодержавный манер, но где было взять образцы для человеческой бойни? На первый план поэтому выступила техническая сторона истребления; индустрия смерти отличалась функциональностью, впрочем, весьма примитивной: не стоило вкладывать крупные средства в технику, коль скоро всюду, где только можно, ее заменяло содействие самих убиваемых – те, пока еще жили, сами обеспечивали транспортировку, обыскивание и раздевание трупов. И все же кич проник и в лагеря смерти, в их бараки и крематории; он просочился, хотя никто этого не замышлял, в драматургию конвейерного убийства.

Де Сад, аристократ с деда-прадеда, не заботился о достойной оправе для оргий, которые он громоздил одну на другую: знатность была его естественным состоянием, так что он, в соответствии со своим кредо либертина, отважно поносил и поганил символы традиционного превосходства аристократов над чернью, не допуская возможности, что кто-то может лишить его наследственных прав; и если бы даже он кончил жизнь на гильотине, то и тогда головы лишился бы не кто-нибудь, но маркиз Донат Альфонс Франциск граф де Сад по отцу, а по матери – представитель побочной линии дома Бурбонов. Но нацистское завоевание Германии было делом люмпенов, черни, унтер-офицерских сынов, помощников пекарей и третьеразрядных писак, которые как манны небесной жаждали приобщения к элите; и личное участие в резне, да еще постоянное, могло, казалось бы, этому помешать. Какому же образцу могли они следовать? Как и кого изображать из себя, чтобы, ступая по колени в крови, не потерять из виду своих возвышенных притязаний? Путь, наиболее доступный для них, путь кича, далеко их завел – до самого Господа Бога... разумеется, сурового Бога-Отца, а не слюнтяя Иисуса, Бога милосердия и искупления, себя самого принесшего в жертву.

Как же должны предстать подсудимые на Страшном суде? Нагими. И Страшный суд наступил – повсюду была долина Иосафата[137]. Раздетым жертвам отводилась роль осужденных в спектакле, где все было поддельным, от доказательств вины до беспристрастности судей, – все, кроме конца. Но ложь оборачивалась здесь правдой, ведь им и вправду предстояло погибнуть. А убийцу, оказавшегося единственным вершителем их судеб, переполняли одновременно палаческое вожделение и ощущение божественного всемогущества.

Разумеется, если описывать все именно так, нельзя не увидеть, что мистерия, которая день за днем, год за годом разыгрывалась в десятках разбросанных по Европе мест, была тошнотворным фарсом. Конечно, неустоявшаяся драматургия представления менялась, церемония приготовления к казни упрощалась порой до крайнего минимума. Поистине, исполнять роль Бога-Отца в этой пьесе – с ее отвратительными барачными декорациями между рядов колючей проволоки – было непросто; непросто было убивать миллионы и произносить перед их шеренгами речи – весной, летом, осенью, целые годы. Было бы слишком бессмысленно и безнадежно исполнять эту роль без сокращений и отсебятины, следовать ей чересчур пунктуально; убийцы, пресыщаясь все больше, довольствовались уже немногими эпизодами действия, скупыми фрагментами Страшного суда, генеральными репетициями, но непременно с настоящим концом. Уровень исполнения падал, трупы не желали гореть, из могил после их утрамбовки сочилась кровь, летом смрад сжигаемых трупов давал о себе знать даже в удаленных от крематория домиках лагерного персонала, но смерть, по крайней мере, всегда оставалась доподлинной.

Первый том «Геноцида» завершается следующими словами: «Я знаю: тот, кто не участвовал в этих событиях либо в качестве палача, либо в качестве жертвы, мне не поверит и все мои выводы сочтет чистой фантазией. Тем более что жертвы мертвы, а палачи, хотя прошло почти сорок лет, так и не дали нам ни единого, пусть анонимного, воспоминания о резне с описанием своих впечатлений. Чем объяснить такое молчание – столь абсолютное и столь удивительное, если учесть естественное для человека стремление запечатлеть самые сильные или хотя бы только самые крайние ощущения, какие не всякому выпадают на долю? Чем объяснить совершенное отсутствие подписанных хотя бы псевдонимами исповедей, которые в конце концов пришлось заменить литературными апокрифами? Чем, если не безразличием актера к давно уже сыгранной роли? Читатель, мы должны с тобою условиться: актерствовали палачи бессознательно, и было бы верхом нелепости полагать, будто они понимали, что делают, будто они осознанно воплощали образ Всевышнего, карающего заслуженной смертью. Все представление было грандиозным, чудовищным кичем, а первый признак и первое условие кича – то, что для своих творцов он отнюдь не безвкусица; все они свято верят, что творят настоящую живопись, подлинную скульптуру, первоклассную архитектуру, и тот, кто в своем творении разглядел бы приметы кича, не стал бы ни продолжать его, ни заканчивать.

Я утверждаю нечто совершенно иное, а именно: ни в одиночку, ни сообща люди не могут и шагу ступить, не могут перемолвиться словом, не следуя какому-нибудь образцу, или стилю, или примеру. А значит, какой-нибудь стиль и какие-нибудь образцы не могли не заполнить беспримерную пустоту конвейерного умерщвления, и ими оказались самые расхожие образцы, усвоенные еще во младенчестве, – образцы и символы христианства; и хотя, став нацистами, палачи от него отреклись, это не значит, будто им удалось вычеркнуть его из памяти совершенно. Ни в СС, ни в СА, ни в партийном аппарате не было ведь магометан, буддистов, даосистов; не было там, конечно, и верующих христиан, и в этом кошмарном отступничестве, на лагерных плацах, родился лишь кровавый кич. Что-то должно было заполнить пустоту, лишенную стиля, и ее заполнило то, что палачам приходило на ум мимовольно, почти инстинктивно, как раз потому, что «Mein Kampf», и «Миф XX века», и груды пропагандистских брошюр, вся литература под флагом «Blut und Boden»[138] не содержали в себе ни единого слова, указания, заповеди, способных хоть чем-то эту пустоту заполнить. Здесь вожди предоставили исполнителей самим себе; так возник этот кощунственный кич. Его драматургия была, разумеется, упрощена до предела, словно бы списана из школьной шпаргалки; она питалась крохами смутных воспоминаний о катехизисе, заимствования из которого оставались неосознанными, автоматическими; уцелели какие-то обрывки представлений о Высшем Правосудии и Всемогуществе, и притом скорее в виде картинок, чем текста.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Библиотека XXI века (сборник)"

Книги похожие на "Библиотека XXI века (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Лем - Библиотека XXI века (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Библиотека XXI века (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.