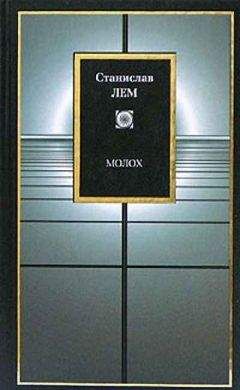

Станислав Лем - Молох (сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Молох (сборник)"

Описание и краткое содержание "Молох (сборник)" читать бесплатно онлайн.

От переводчика:

«… Как отметил в своей книге „Вселенная Лема“ профессор Ягеллонского университета (г. Краков) Ежи Яжембский, Станислав Лем своим эссеистическим работам всегда давал значащие названия, великолепно отражающие и концепцию рассматриваемой проблемы, и состояние души эссеиста.

Название настоящего сборника — «Молох» — предложено самим писателем.

… Когда настоящий сборник готовился к печати, в Польше в качестве 26-го тома Собрания сочинений Станислава Лема издана книга «Молох», состоящая из двух сборников: «Тайна китайской комнаты» и «Мегабитовая бомба». Ознакомившись с содержанием книги, которую читатель держит в руках, редактор упомянутого польского Собрания сочинений Ежи Яжембский отметил, что настоящий сборник — это истинный «Молох».»

В книгу вошли сборники эссеистики Станислава Лема, практически неизвестные отечественному читателю: «Тайна китайской комнаты», «Мегабитовая бомба», «Мгновение», эссе «Тридцать лет спустя», «Прогноз развития биологии до 2040 года», фантастические рассказы последних лет, не издававшиеся ранее: «Два молодых человека», «Последнее путешествие Ийона Тихого» и др., а также в разделе «Вместо послесловия» — последние заметки автора.

8

Мне остается ответить на вопрос, впрочем, элементарный: какого черта я выскочил с этим параллельным компьютером как с основой протокода и пражизни? Разумеется, не только потому, и даже совсем не потому, что пишу для журнала, посвященного «твердым и мягким» компьютерным вещам. Я просто думал, что смена исходной модели, смена, которая, как кажется, по крайней мере НЕ запрещена, смена, к которой привели меня работы ученых, таких как Адельман, демонстрирующие, насколько велика скрытая в олигонуклеотидных нитях вычислительная мощность, позволяет посмотреть (или, точнее, ПОЗВОЛИТ посмотреть) на загадку земного биогенеза с новой, другой стороны. Кстати, я думаю, что из-за страшной людской толчеи, а следовательно, и научной, концептуальной, наблюдаемой сегодня на Земле, моя идея перестанет быть исключительно моей идеей, а те, кто ее окончательно примет, тоже не будут иметь ни малейшего понятия, что какой-то живущий под Краковом пророк их немного опередил, также как и те, которые сегодня пристально следят за CYBERSPACE, не имеют понятия, что именно о нем я написал книгу в ранние 60-е годы. Впрочем, я уже знаю, что начинают сбываться мои предсказания также и в других областях: у меня есть этому доказательства, и я не считаю, что есть нечто неправильное в представлении их в качестве документов, удостоверяющих смысл, имеющийся в моих давних попытках предвидения. Возможно, в следующий раз я напишу об «искусственных Вселенных», населенных моделями «людей»: этой проблемой не только в SF я (и не только я) занимаюсь… уже очень давно.

Загадки[107]

1

Ежемесячный журнал «Znak» попросил меня принять участие в анкете, посвященной AI, искусственному интеллекту, то есть ответить на три вопроса:

1. Что еще смогут «разумные машины» в будущем?

2. Приведет ли технический прогресс, в частности расширение области его применения, к последствиям экзистенциональной, этической, эмоциональной природы? Если да, то к каким?

3. Что мешает машинам думать и действовать, как человек?

В первую минуту я подумал, что ответы, которые я должен дать в объеме 2–3 страниц, — это примерно то же, что реплика на вопросы, заданные на пороге нашего столетия: «Что можно будет еще сделать с атомами?», «Приведет ли техническая реализация работ над атомами к последствиям экзистенциональной, этической, эмоциональной природы и если да, то к каким?» и «Что мешает атомам проявить свой предполагаемый потенциал, который мы принимаем за преграду?» Вообще мне не кажется, что сопоставление обеих этих триад является абсолютной глупостью. Не говоря уже о том, что проблеме AI посвящено сегодня такое количество литературы, которое не вместила бы университетская библиотека, и вместе с тем, наверное, уже невозможно, чтобы какой-нибудь человек, изучающий вопросы AI, сумел бы все труды, относящиеся к этой теме, прочесть в течение всей жизни. Уж скорее он прочитал бы от первой до последней страницы Большую Британскую Энциклопедию. Однако я решил ответить очень кратко и аподиктически, поскольку не во всем верна поговорка римлян Si tacuisses, philosophus mansisses.[108] То есть тот, кто не раскроет рта, будет достоин звания философа (ибо не разговаривая, им остается). Но в наше время повсеместного шума, суматохи, информационного потопа тот, кто будто бы благоразумно сохраняет молчание, станет не философом, а просто никем. Итак, я ответил, что машины смогут «все», что не запрещают Законы Природы — основные законы, составляющие фундамент нашего современного и будущего знания, что КАЖДАЯ технология, имеющая или не имеющая что-либо общее с конструированием AI, приводит к последствиям экзистенциональной, этической, эмоциональной природы, и что пока новая технология не окрепнет и не будет внедрена во всей цивилизации, успешное использование ее результатов (примерно соответствующее американскому термину TECHNOLOGY ASSESSMENT) невозможно. И наконец, в-третьих, машинам мешает думать и действовать подобно человеку то, что ни строением, ни функционированием они гомологически не являются людьми (с человеческим мозгом). Все совершенно иначе, ибо эволюция машин (компьютеров), о которых обычно говорят, что они механизировали по крайней мере часть наших мыслительных процессов, отдаляется от направления, которым антропогенез естественной эволюции привел к тому, что все мы представляем собой очень похожие друг на друга экземпляры вида homo sapiens sapiens.

2

Разумеется, что отвечая, как указано выше, я отдавал себе отчет в том, что мои ответы, по сути дела, являются УЛОВКАМИ, потому что представляют собой довольно банальные, если не сказать даже тривиальные сокращенные толкования некоторых очевидных вещей. Затем я, однако, понял, что ответить на 2–3 страницах более компетентно и по существу — это, как и в затронутой теме «атомов», абсолютно невозможно. До сегодняшнего дня лагерь мыслителей и экспертов, занятых проблемой AI, делится на две большие противоположные группы: одни считают, что AI «удастся создать», другие же — что это невозможно. При этом во всеобщем почете находится известный тест Тьюринга, с помощью которого в сокращенном до важнейшей сути виде добиваются, чтобы человек-Экзаменатор, ведя разговоры на произвольные темы с незнакомым ему собеседником, однозначно определил: производит ли он обмен информацией с другим человеком или с машиной. Здесь мы сразу попадаем в своего рода fuzzy set, «нечеткое множество» (я такой польский перевод термина fuzzy set не люблю, но он уже закрепился в жаргоне отечественных специалистов), поскольку результат экзамена, несомненно, зависит от компетентности ОБЕИХ сторон. Уже сегодня существуют программы, которые значительное количество потенциальных собеседников-людей смогут успешно ввести в заблуждение (даже такая по сути примитивная программа, как ELIZA профессора Джозефа Вейзенбаума, обманула его секретаршу). Для проявления способностей не только в объеме общего интеллекта (измеряемого, скажем, тестами Бине для определения размера IQ, показателя интеллекта на гауссовской кривой нормального распределения интеллекта в популяции ЛЮДЕЙ), но, кроме того, и в сфере интересов специалистов по компьютерам, программам и last but not least AI, необходимы СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ. Это упрощенно можно приравнять к ситуации, в которой человек, выбранный «экзаменатором», должен решить — является ли некий другой человек (другие люди), разговаривающий с ним и поступающий так, как поступают люди в конкретных жизненных ситуациях, АКТЕРОМ, играющим роль не своей личности, а какой-то фиктивной, или же это человек, который никого не изображает, а просто является самим собой. Несомненно, в значительной степени можно предопределить результат такого теста, если «арбитром-судьей» будет лицо, очень хорошо знающее схемы и сюжеты сценических, кинематографических и театральных произведений. Естественно, я здесь не имею в виду фильмы, в которых Гай Юлий Цезарь разговаривает с Брутом по-английски.

3

Вышеприведенные рассуждения мне необходимы для перехода к более существенным проблемам. Как само собой разумеющееся (почти всегда) при проведении теста Тьюринга считается следующее: не все люди одинаково развиты в интеллектуальном смысле, но если по не требующим объяснения причинам мы исключим из круга Экзаменаторов дебилов и иных глупцов, то в действительности КАЖДЫЙ нормальный человек располагает таким запасом знаний и так называемой «языковой перформативностью», что сумеет провести беседы с машинной программой типа AI, заканчивающиеся «разоблачением» машины или установлением ее «нечеловеческого характера». Сегодня данная идея уже начинает вызывать сомнения. При этом гонка в области компьютерного производства, которая в последнее время привела к тому, что мы уже имеем процессоры типа Р6, которые могут обогнать Pentium, совершая два миллиарда элементарных операций в секунду, совершенно не приближает нас к моменту, когда программа, основанная на таком hardware, одолеет имитацией КАЖДОГО человека. Это еще по нескольким причинам довольно далеко от нас, и тот факт, что даже Каспаров получил мат от машины, ничего в нашей теме (AI) не меняет, поскольку brute force НЕ может быть успешно использована для языкового подражания поведению нормальной человеческой личности. Несомненно, машины УЖЕ обогнали нас по многим пунктам. Хорошая диагностико-терапевтическая программа, которая обладает сегодня полным комплектом результатов «дополнительных» исследований, сумеет опередить большинство врачей, обеспечивая комплексный подход для распознавания симптомов болезней, а также для определения методов их лечения. Этот тезис не голословен: американцы, любящие проводить статистические исследования на больших по численности релевантных группах (или репрезентативных для широких кругов людей — больных и здоровых), показали, что машины выполняют медицинские экспертизы не хуже, чем хорошие медики. Уже пытаются использовать машины в качестве судей и т. п. Поле этих действий неуклонно расширяется, и уже можно сказать, что некоторые из наших знаний (сегодня в глобальном масштабе они составляют около 1015 битов и будут удвоены до 2000 года) удастся алгоритмизировать, построить в виде разветвленного дендритического древа альтернативных решений: те, которые не содержат большого количества антимоний (логикосемантических противоречий), В ПРИНЦИПЕ могут быть преобразованы в программу для машины, которая не только относится к категории конечных автоматов, но, кроме того, обладает такой вычислительной мощностью, что результатов выполнения программы (лечебной, геологической, судебной, астрофизической) не надо будет ждать 200 лет (что было бы необходимо, если использовать простейшую машину Тьюринга…). Одним словом, дело в том, что если бы мы увеличили вычислительную мощность в итеративных, одношаговых системах, которые доминируют сегодня на мировом компьютерном рынке, то в лучшем случае мы смогли бы создать рудименты, макеты «разумного собеседника», но сравниться с ним таким путем нам не удастся. (Только он должен, повторю, действительно обладать интеллектом и разумом, а первое не то же самое, что второе). В скобках стоит добавить, что программы и такие машины можно примерно приблизить к прототипу, который одерживал бы победы в многочисленных поединках тьюрингова типа с заурядными собеседниками, ЕСЛИ программа будет учитывать некоторые особенности каждого языка людей. Этими особенностями являются: А) семантический полиформизм, или то, что значения слов опираются на понятия, которые не укладываются в целые гаммы различных смыслов, определяемых контекстно, конситуативно, коннотативно и денотативно — даже если не десигнативно; Б) вероятностность в границах логики высказываний, которая делает излишним обращение к tertium non datur, то есть что почти всегда есть ИЛИ ДА — ИЛИ НЕТ. Эта вероятностность вводит нас не только в новые двузначные логики (типа правда-ложь), но и в fuzzy sets и даже позволяет применять оксиморонические антимонии. Если же — лучше использовать тривиальный пример — кто-то скажет: «Красивая девушка, но все еще темный лес», а кто-то ответит: «Красивая, но абсолютно недоступная», то поскольку после утверждения идет отрицание, что будто «ничего неизвестно», то большинство людей почувствует какую-то тень сомнения в абсолютной девичьей невинности. Просто «мы так умственно устроены», и машине, которая должна будет подражать человеку, ТОЖЕ следует аналогично хромать в смысле логики высказываний и необходимо испытывать трудности с исполнением «в памяти» более длинных расчетов (даже простых арифметически), она должна также совершать ошибки, поскольку мы, собственно говоря, именно таким образом ведем себя в норме.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Молох (сборник)"

Книги похожие на "Молох (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Лем - Молох (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Молох (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.