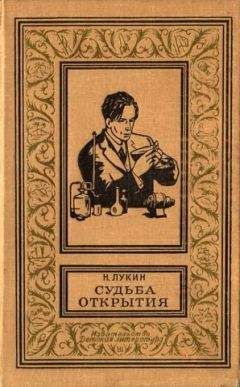

Николай Лукин - Судьба открытия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Судьба открытия"

Описание и краткое содержание "Судьба открытия" читать бесплатно онлайн.

Роман «Судьба открытия» в его первоначальном варианте был издан Детгизом в 1951 году. С тех пор автор коренным образом переработал книгу. Настоящее издание является новым вариантом этого романа.

Элемент вымышленного в книге тесно сплетен с реальными достижениями советской и мировой науки. Синтез углеводов из минерального сырья, химическое преобразование клетчатки в сахарозу и крахмал — открытия, на самом деле пока никем не достигнутые, однако все это прямо вытекает из принципов науки, находится на грани вероятного. А открытие Браконно — Кирхгофа и гидролизное производство — факт существующий. В СССР действует много гидролизных заводов, получающих из клетчатки глюкозу и другие моносахариды.

Автор «Судьбы открытия», писатель Николай Лукин, родился в 1907 году. Он инженер, в прошлом — научный работник. Художественной литературой вплотную занялся после возвращения с фронта в 1945 году.

Олечка только отрицательно качала головой: нет, про эти ящики она ничего не знает.

Шаповалов перечислил, какие именно предметы содержались в ящиках. Нет, на Олечкиной памяти не было ничего такого.

— Ты сколько лет у нас работаешь? — спросил ее Игнат Матвеевич.

— Почти три года. — Она переступила с ноги на ногу. — Мне можно уйти?

Парторг с вопросом посмотрел на Шаповалова. Олечка пошла к дверям. Возле порога обернулась. Вдруг что-то осенило ее.

— А банки были не с притертыми пробками?

— С притертыми, — насторожившись, ответил Шаповалов.

— Такие у них кубики стеклянные на пробках, чтобы удобно открывать… ну, за которые берут рукой?…

— Кубики! — воскликнул Шаповалов. — Совершенно точно, кубики!

Чуть порозовев, она сказала неуверенным голосом: не знает, это — то, что ищут, или не то… Но когда она поступила в лабораторию работать, в большом шкафу на нижней полке стояло много банок с такими пробками. Говорили, будто в них вещества совсем ненужные. Слипшиеся порошки. И вот, если понадобится банка, лаборанты оттуда выбирают, какая по размеру подходящая, высыпают порошок из нее в мусор, вымывают как следует, и пожалуйста — пустая, чистая и с притертой пробкой! Теперь их мало там. Штук пять-шесть с порошками-то осталось: плохие, пробок не открыть. В горячую воду клали, и ничуть не помогло. Так крепко приросли, молотком не отобьешь! Наверно, очень старые…

— Где они? Где, где оставшиеся?…

— Да я же говорю: в большом шкафу на нижней полке.

— Сейчас?!

— Ну да, все время. И сейчас!

Шаповалов кинулся к телефону, вызвал «дом приезжих», профессора Зберовского. Сказал, что ему удалось напасть на след кое-каких веществ из лаборатории Лисицына и что он просит Григория Ивановича тотчас зайти на спасательную станцию.

Все, кто до этого участвовал в разговоре, теперь молча переглядывались. У одних — улыбка, у других — серьезные лица. Каждый прислушивался к беседе Шаповалова с профессором. Чувствовалось, все довольны неожиданным поворотом дела.

А Шаповалов, повесив телефонную трубку, попросил парторга и лаборантку Олю пойти с ним вместе к начальнику спасательной станции. Тот, очевидно, знает цель приезда Зберовского. Надо, чтобы он срочно велел принести уцелевшие банки хотя бы к себе в кабинет.

Кабинет оказался закрытым. Кто-то крикнул, что начальник сию секунду вернется. Они остановились в парадном вестибюле — в комнате с колоннами, где Шаповалов был впервые; сейчас он обвел взглядом вестибюль.

Вдруг увидел мраморную доску у стены.

Золотыми буквами по мрамору написано, что в 1914 году команда этой станции погибла, героически оказывая помощь пострадавшим на руднике «Святой Андрей».

Сам того не замечая, Шаповалов сделал несколько шагов к доске. Прищурился, внезапно ощутив, как у него бьется сердце.

Торжественно и строго — по алфавиту — шел список погибших на «Святом Андрее» членов команды.

В середине списка значилось:

«Галущенко…

Кержаков…

Поярков Владимир Михайлович, штейгер».

4Как было условлено, следующим утром Зберовский привез уцелевшие банки в лабораторию Шаповалова. Банок сохранилось только пять. Григорий Иванович с волнением разглядывал их. Он решил теперь же, до отъезда из Донбасса, разобраться, какие в банках вещества. Чтобы проделать эти исследования и анализы, лаборатория угольного треста ему казалась достаточно пригодным местом. Он заметил там хорошие приборы. Понравился ему и Шаповалов, кстати охотно согласившийся помогать при опытах, — молодой, но, видимо, грамотный химик и вообще человек, вызывающий к себе симпатию.

— С чего же начнем? — спросил Зберовский.

— Да пробки открыть бы — на первый случай…

Шаповалов вышел, принес из соседней комнаты чистый халат.

— Не хотите? — предложил он Григорию Ивановичу.

Зберовский снял пиджак, надел халат, привычными движениями завязал тесемки на рукавах.

Так началась их работа.

Обернув стекло толстым слоем листовой резины, они зажимали каждую банку в слесарные тиски; пробки — одна за другой — наконец их усилиям поддались.

Сперва почти не разговаривали. Действовали оба тихо и сосредоточенно. Но сразу между ними установилось молчаливое взаимопонимание, и была слаженность во всем, что они порознь делали. Мысли их, вероятно, шли общим ходом.

Зберовский произнес вполголоса:

— Бюксы…

А они у Шаповалова уже готовы; он тотчас подает профессору сияющие чистотой стаканчики.

— Шпатель, — едва успел сказать Зберовский.

У Шаповалова же в руке, откуда ни возьмись, три шпателя (такие плоские ложечки) на выбор: металлический, фарфоровый и роговой.

Не задавая никаких вопросов, он подошел к аналитическим весам и принялся взвешивать пустые перенумерованные тигли. Григорий Иванович оглянулся, увидел его за весами.

— А, — проговорил он, — я как раз подумал, навески делать надо.

И о результатах работы, когда они стали намечаться, Шаповалов и Зберовский сообщали друг другу коротко, на понятном им обоим, профессиональном языке:

— Смотрите, осадок!

— С сернистым аммонием?

— С сернистым, да…

— Вот оно что!

Через несколько часов выяснилось: в четырех банках были простые реактивы, из таких, что могут встретиться в любой химической лаборатории. Реактивы эти никому ни в каком отношении не интересны. По названиям их не только невозможно определить, в чем состоял секрет Лисицына, нельзя даже построить хоть какую-нибудь шаткую догадку.

Все внимание теперь сосредоточилось на пятой банке. Тут было органическое вещество, по всем признакам, весьма сложного состава.

А не одно ли это из таинственных веществ, главных в работе Лисицына?

Григорий Иванович рассматривал под микроскопом несколько его крупинок. Подумал: вероятно, за многие годы вещество отчасти испортилось — вон заметны следы разложения, видны отслоившиеся рыхлые пластиночки другого цвета. И еще Григорию Ивановичу бросилось в глаза, что оно первоначально было приготовлено, скорее всего, в виде мелких зерен; впоследствии же зерна слиплись в общий твердый комок.

Обо всем замеченном, не поднимая головы от микроскопа, он отрывистыми фразами говорил Шаповалову.

Шаповалов тем временем собирал на соседнем столе довольно громоздкую лабораторную установку. Здесь появились две тысячесвечных лампы, еще не включенные, но уже с протянутыми к ним проводами. Каждую он защитил от возможных брызг экраном из зеркального стекла. В пространстве между лампами подвесил на штативах целую систему колбочек, пробирок с соединяющими их изогнутыми стеклянными трубками. Придвинул к столу баллон со сжатой углекислотой.

Пока работал тут — а делалось все это ловко и умело, — Шаповалов размышлял о синтезе, о потерянном открытии Лисицына. Лишь бы удалось восстановить! Может быть, в руках у них — открытие мирового значения. Но что-то Шаповалова сейчас отвлекает и тревожит. Туманная какая-то, путаная, сбивающая с толку мысль…

Зберовский уже стоит рядом. Он показывает, как удобнее чуть по-иному расположить сосуды на штативах. Поняв совет на лету, Шаповалов сразу меняет схему прибора, быстро перекладывает трубки. А на лице его — смуглом, молодом — по-прежнему не то раздумье, не то глухое беспокойство.

Оглянувшись, он спросил Зберовского:

— Григорий Иванович… При фотосинтезе — в живых растениях, я хочу сказать — много света падает на листья. А какая часть этой энергии используется для химических преобразований? Вот — на синтез углеводов?

— Ну, процента три-четыре, максимум…

— Остальное что — рассеивается?

— Да, остальное — потеря.

Шаповалов с удовлетворением кивнул. Так именно он и представляет себе это. Так он и думает!

Потом опять спросил:

— Лисицын-то, наверно, лучше как-нибудь использовал энергию?

— Вероятно, лучше, — ответил Зберовский. — Но все-таки большие потери неизбежны. Энергия-то световая. Ведь фотосинтез!

— Конечно, да, фотосинтез! — вздохнул Шаповалов. Долгий летний день клонился к вечеру. Казалось, будто бы совсем недавно начали работу, а за окнами уже закатывалось солнце.

У них еще множество дел. Нелегкая задача — выяснить состав сложного, неизвестного в науке вещества. Узнали, сколько в нем азота, углерода, водорода, кислорода, серы; нашли присутствие металлов — железа, никеля, кобальта. Пока никак не удавалось определить молекулярный вес. В воде это вещество не растворяется — ну, не беда, есть другие растворители. Однако надо доказать, что, растворяясь в чем-то, вещество своего состава не меняет.

Шаповалов комбинировал в уме, как построить такое доказательство. Хотелось тотчас же осуществить задуманный прием. И он страдал от голода. Вместе с тем он боялся, что Зберовский тоже голоден и с минуты на минуту скажет: «Давайте будем отдыхать — пора!» — и примется развязывать тесемки на рукавах халата.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Судьба открытия"

Книги похожие на "Судьба открытия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Лукин - Судьба открытия"

Отзывы читателей о книге "Судьба открытия", комментарии и мнения людей о произведении.