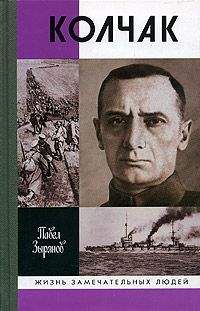

Павел Зырянов - Адмирал Колчак, верховный правитель России

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Адмирал Колчак, верховный правитель России"

Описание и краткое содержание "Адмирал Колчак, верховный правитель России" читать бесплатно онлайн.

Александр Васильевич Колчак прожил недолгую (всего 45 лет), но бурную и насыщенную событиями жизнь. Он был участником трех арктических экспедиций, защищал Порт-Артур, во время Первой мировой войны командовал Черноморским флотом. В разгар Гражданской войны возглавил «белое» государство, объединившее Сибирь, юг и север России и боровшееся против большевиков. На этом посту он потерпел поражение и погиб.

Имя Колчака долго разъединяло Россию. Теперь, когда наступает время единения и согласия, необходимо вернуться к этой загадочной и трагической фигуре.

Автор, известный историк П. Н. Зырянов, попытался воссоздать подлинный облик Адмирала, осмыслив большой массив исследований и источников.

Колчак обладал сложным мировоззрением. Большое влияние на него оказала японская философия с ее догматом самоотречения. В то же время это был человек действия. В книге он представлен со всеми своими поисками, разочарованиями и ошибками, что не умаляет его мужества, стойкости, искренней преданности России, чьи интересы он ставил выше интересов своего режима и собственной судьбы.

Очень веско звучит общий вывод комиссии: «В этом бою ни мы, ни японцы не потеряли ни одного судна, что свидетельствует о том, что не материальные результаты боя определили исход его, ибо потери и повреждения были почти равны, а причина неудачи нашей эскадры коренилась в неудовлетворительном командовании ею». Тимирёв ещё более решительно утверждал, что сражение в Жёлтом море закончилось «столь печально и бесплодно для нас главным образом по вине тех, которые допустили командовать эскадрами на Востоке совершенно не подготовленных к этой роли адмиралов или же бездарных и неспособных».[305]

Впоследствии все командиры кораблей, даже не очень задетых в бою (за исключением Эссена), приводили в рапортах самые разнообразные доводы, доказывая, что идти во Владивосток им было никак невозможно. Но многие офицеры не столь высоких чинов считали иначе. Тимирёв писал, что все суда, даже сильно повреждённые, могли дойти до Владивостока при следующих условиях: полный штиль (даже при небольшом волнении масса воды должна была влиться в расположенные очень низко пробоины и увлечь судно на дно), малый ход (повреждённые трубы давали слабую тягу) и отсутствие преследования (на судах оставался запас снарядов примерно на 40 минут боя).[306] На японских кораблях снарядов было, наверно, не больше: они вели более интенсивную стрельбу. Море в этот день было на редкость тихим. А по мере расходования угля бортовые пробоины должны были подниматься над водой всё выше. Размышляя об этом дне упущенных возможностей, М. Бубнов писал: «Если бы командир броненосца „Ретвизан“ вместо Артура отправился во Владивосток, то и вся эскадра последовала бы за ним, так как адмирал князь Ухтомский не обнаружил какой-либо своей деятельности, а из этого ничего не могло бы произойти хуже того, что постигло затем вернувшиеся суда».[307]

В дальнейшем из всех командиров кораблей, участвовавших в сражении, только Эссен продолжал активную службу и делал карьеру. Другие, в том числе командир «Ретвизана» Э. Н. Щенснович, сыгравший тогда такую неоднозначную роль, получали очередные звания, но не назначались на ответственные должности. Это было довольно мягкое наказание за неисполнение приказа императора.

* * *В конце июля, воспользовавшись тем, что с сухопутного фронта на корабли были возвращены десанты и морские орудия, японцы начали сжимать кольцо осады. Им удалось захватить ряд важных высот. Бои на отдельных участках фронта продолжались и в начале августа. В проливной дождь японские солдаты, сбросив мокрую одежду и схватив в руки оружие, бежали в атаку почти голыми. На 6 августа генерал Ноги назначил общий штурм крепости.

Японское командование исходило из заниженной оценки численности гарнизона и ошибочного предположения о слабости Восточного фронта обороны крепости сравнительно с Западным. Поэтому на Западный фронт наносился отвлекающий удар, а на Восточный – основной.

Штурм продолжался с 6 по 11 августа. В итоге на Западном фронте японцам удалось захватить имеющие важное стратегическое значение горы Угловая и Панлуншань, а на Восточном – два выдвинутых вперёд небольших редута. За эти скромные достижения японское командование заплатило страшную цену – около 20 тысяч убитых и раненых. Потери русских войск составили более шести тысяч человек.[308]

После этого японцы развернули сапёрные работы. Линия обороны русских войск была окружена сплошными траншеями, от которых в сторону противника отходили зигзагообразные ответвления («сапы»). Потом они постепенно сливались в новую линию. Так, «тихой сапой», японцы приближались к русским фортам и редутам. Это имело целью уменьшить открытое пространство, которое должна была преодолеть пехота перед атакуемыми позициями. Работы велись по ночам – днём русская артиллерия энергично им препятствовала. В некоторых местах окопы сблизились до десяти шагов, а бывало и так, что японцы и русские сидели в одном окопе, разделённом перемычкой. Тогда завязывалась беседа, обычно на русском языке, которому японцы охотно и быстро учились. Диалог начинался с взаимных призывов сложить оружие, а потом переходил на бытовые темы. Ни та, ни другая сторона не пытались прервать разговор швырянием бомбочек. Чувствовалась уже общая усталость от войны.

Позднее, в конце лета и осенью, это чувство стало ещё сильнее. Японцам теперь уже не казалось позорным сдаваться в плен. «Перевяжешь иногда в поле японца, – рассказывал русский военный врач, – а он потом спрашивает жестами, куда ему идти: в Артур или к своим? Ну я ему, понятно, и показываю жестами – иди, куда хочешь, так как сам я в плен не забираю. Некоторые, бывало, махнут рукой и идут в Артур».

Поздно осенью были отмечены небывалые в японской армии случаи – отказы идти в атаку целых подразделений.[309]

Артур бомбардировался почти весь август, зона обстрела всё более расширялась. Начали стрелять и по ночам. В городе спешно сооружались подземные блиндажи и убежища. Первым подал пример командир порта контр-адмирал И. К. Григорович. Для него был сооружён персональный блиндаж, из которого он, как утверждали злые языки, выходил не слишком часто. Григорович был выдвинут Макаровым, но это выдвижение многим казалось не очень удачным. В Артуре Григорович постоянно с кем-то ссорился. После подрыва «Севастополя» он обвинил Эссена в неумении управлять кораблём, и они остались в натянутых отношениях на всю жизнь.[310] Однако Колчак Григоровичу явно нравился, у них сложились ровные отношения, которые продолжались и позднее.

На рынке дорожали и исчезали продукты. Сначала исчезла рыба, потому что Стессель велел пробить днища у всех китайских лодок, чтобы искоренить шпионство. Потом не стало овощей. Подорожали яйца, молоко и особенно мясо. Началось поедание собак. «Собакамясо!» – кричали на рынке китайские торговцы. С осени стала распространяться цинга.[311]

Вскоре после возвращения в Порт-Артур командующий эскадрой князь Ухтомский созвал совещание флагманов и капитанов. Встал вопрос, делать ли новую попытку прорыва или отдать все силы обороне крепости. Большинство высказалось против попыток прорыва не только эскадры в целом, но и отдельных кораблей. Возражал лишь Эссен. Он считал, что суда далеко не выведены из строя и после исправления снова могут идти в бой. Ему возражали: «Ну выйдем, нас разобьют, а мы ничего не сделаем, только погубим нашу эскадру». Эссен отвечал, что не бывает того, чтобы «обе стороны не потерпели», неприятель всегда терпит, только скрывает свои потери; задача же эскадры максимально ослабить японский флот и осложнить его положение перед встречей со 2-й Тихоокеанской эскадрой.

Страсти, видимо, разгорелись не на шутку, если Ухтомский в запальчивости сказал Эссену: «У Вас слишком много прыти, Вам не броненосцем командовать, а миноносцем». Эссен позднее с горечью писал жене: «Мне с адмиралами своими пришлось немало повоевать: это хуже японцев – враги внутренние».[312]

После этого совещания началось быстрое разоружение кораблей и формирование морских десантов, посылаемых в самые опасные места сухопутной обороны. 24 августа был получен приказ о присвоении звания контр-адмирала командиру крейсера «Баян» Р. Н. Вирену и назначении его начальником порт-артурского отряда броненосцев и крейсеров (так стала называться порт-артурская эскадра). Князь Ухтомский остался не у дел и поселился на госпитальном судне.[313]

Высшее военно-морское начальство, видимо, возлагало на Вирена большие надежды, зная его как боевого командира. Но он решительно придерживался того мнения, что флот должен до конца защищать крепость и разделить её судьбу. «…Вирен, – писал о нём Тимирёв, – энергичный и храбрый командир, но слишком вспыльчивый и резкий; превосходный исполнитель, но (по-моему) недостаточно умён для самостоятельной роли». Примерно так же отзывался о нём Эссен: «Хотя и храбрый офицер, но, по-моему, недалёк».[314] Так что смена руководства не внесла перемен в судьбу порт-артурской эскадры.

Тем временем Колчак продолжал свою ежедневную, малозаметную ратную работу. Под его командой «Сердитый» тралил внешний рейд, дежурил в проходе, участвовал в обстреле неприятельских позиций, в постановке мин. По-видимому, Колчак, как в своё время командир «Амура» Иванов, облюбовал место, где ему хотелось поставить минную банку. В ночь на 24 августа «Сердитый» вышел в море для постановки мин, но наткнулся на три японских миноносца и вернулся, не сделав дела. На следующую ночь Колчак вновь вышел в море и на этот раз без помех поставил 16 мин в 20,5 мили от входа в гавань.[315]

27 августа, к удивлению многих, ни один японский снаряд не разорвался в городе. Затишье продолжалось вплоть до первых чисел сентября. Все вздохнули с облегчением. Поползли слухи, что ввиду больших потерь японцы снимают осаду.[316]

* * *15 июня 1904 года крейсер «Громобой», из Владивостокского отряда крейсеров, потопил в открытом море японский военный транспорт «Хитачи-Мару», направлявшийся к Порт-Артуру. Кроме команды, потонуло более тысячи солдат и офицеров, а также 18 осадных гаубиц калибра 11 дюймов (280 миллиметров).[317] Вместо потонувших подкреплений армия Ноги вскоре получила новые, а с гаубицами произошла задержка, и это на несколько месяцев продлило жизнь Порт-Артуру и запертой в гавани эскадре.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Адмирал Колчак, верховный правитель России"

Книги похожие на "Адмирал Колчак, верховный правитель России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Зырянов - Адмирал Колчак, верховный правитель России"

Отзывы читателей о книге "Адмирал Колчак, верховный правитель России", комментарии и мнения людей о произведении.