Ирина Лукьянова - Чуковский

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Чуковский"

Описание и краткое содержание "Чуковский" читать бесплатно онлайн.

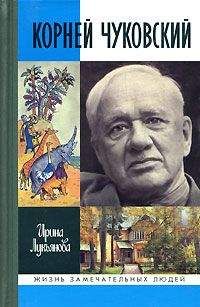

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

Дон-Аминадо рассказывает, что работал Хейфец тихо и эффективно, вел ожесточенную борьбу с «репортерами огнедышащего типа», в первую очередь со знаменитым Леоном Трецеком, и «требовал целомудренной краткости, существа, экстракта, самого главного». Не будем цитировать уморительный мемуарный фрагмент, как «бедный Трецек» строчит нечто пышное о звоне набата, всполохах и разбушевавшейся стихии, а редактор вычеркивает все красным карандашом и в отделе городской хроники «оскорбительно мелким шрифтом» печатает скупое сообщение о ложном вызове пожарной команды Бульварного участка. Ровно тот же процесс, почти в тех же выражениях, описан и у Жаботинского в автобиографической «Повести моих дней», только там фигурирует убийство из ревности.

«Искусство Хейфеца как редактора проявлялось главным образом в умении учуять, раскопать, найти и привлечь новые силы, молодые дарования. В „Одесских новостях“ начинали свою литературную карьеру Корней Чуковский, К. В. Мочульский, Петр Пильский, В. Е. Жаботинский, явивший весь свой искрометный и иронический блеск в легких, в совершенно новой манере поданных фельетонах, за подписью Altalena», – говорит Дон-Аминадо. Перечисляет он и старую гвардию: «тишайший Инбер, полиглот и начетчик (и, кстати, первый муж поэтессы Веры Инбер. – И. Л.), С. Соколовский (Седой), скучный и почтенный передовик, и, разумеется, милейший Петр Титыч Герцо-Виноградский, избравший себе совершенно немыслимый в настоящее время псевдоним – Лоэнгрин и писавший длинные, ежедневные, многоуважаемые фельетоны в совершенно забытой теперь форме нравоучительной публицистики и якобы ядовитого, дозволенного цензурой радикализма». (Никто не забыт, ничто не забыто – сейчас эта манера возродилась повсеместно.) Поляков, Ценовский, Леонид Гроссман, Александр Биск, Горелик, Можаровский… Мемуарист, правда, почему-то забыл одного из лучших сотрудников газеты – знатока одесского социального дна Лазаря Кармена (настоящая фамилия его была Коренман), отца известного кинодокументалиста Романа Кармена.

Именно Лазарь Кармен, Жаботинский-Altalena и фельетонист Чуковский стали, как выражается Владимир Швейцер, «тремя китами», на которых стояли «Одесские новости». Жаботинский вспоминал в «Повести моих дней»: «Журналист – это было важное звание в русской провинции тех лет. Приятно пройти (бесплатно) в городской театр, один из лучших в стране, и приятно, что капельдинер, одетый в ливрею эпохи Марии-Антуанетты, кланяется тебе и провожает к креслу в пятом ряду, в начале которого прибита табличка с гравированной надписью „г-н Альталена“. Редактор Хейфец умел подбирать способных молодых людей: под его крылышком начали свою литературную деятельность Кармен, автор рассказов о жизни босяков в одесском порту и голытьбы из нищих предместий, и Корней Чуковский, который ныне считается крупнейшим писателем красной России. Когда мы входили с ними в кафе, соседи перешептывались друг с другом: может, было бы лучше, если бы мы не слышали, что они шептали, но, поверьте мне, они пели нам дифирамбы, и Кармен подкручивал кончики своих желтых усов, Чуковский проливал свой стакан на землю, ибо его чрезмерная скромность не позволяла ему сохранить спокойствие духа, а я в знак равнодушия выпячивал свою нижнюю губу, и без того слишком выпяченную от природы».

Коллектив газеты был небольшим, но душевным. Они любили сами себя, друг друга, попойки и чествования. Все сочиняли эпиграммы, ходили в театр и на лекции заезжих знаменитостей, сидели в знаменитых одесских пивных, кухмистерских, кафе и кондитерских. Первой среди прочих была, разумеется, пивная Брунса, которая фигурирует во всех одесских мемуарах той эпохи – как Уточкин, как Куприн, как оперный театр с итальянскими певцами, цирк с французской борьбой, циклодром и биоскоп. Пивная Брунса на Дерибасовской «считалась первой на всем земном шаре, подавали там единственные в мире сосиски и настоящее мюнхенское пиво», – сообщает все тот же Дон-Аминадо, а Чуковский на первой же странице своего «Онегина» восклицает: «О Брунс! Мы воспоем тебя!» Здесь встречались журналисты, писатели, артисты – Бунин пародировал Бальмонта и сидевшего тут же Александра Федорова, Куприн братался с Уточкиным и замышлял полет на одном из первых самолетов. Информационным спонсором полета, как выразились бы сейчас, были те же «Одесские новости». Чуковский перезнакомился со всеми одесскими знаменитостями и с приезжавшими из Москвы – среди них были Аким Волынский, Сергей Городецкий… С Буниным он познакомился еще раньше – в 1899 году, на Большом Фонтане под Одессой.

В Одессе были свои звезды, боготворимые всем городом – приехавший из Петербурга артист императорских театров Николай Ходотов, актриса Вера Юренева (ее муж, Александр Вознесенский-Бродский, тоже сотрудник «Одесских новостей», переводил драмы, а потом стал первым русским профессиональным киносценаристом). Здесь жил обожаемый публикой писатель Семен Юшкевич… и многие, многие другие, и писать обо всем этом надо совсем другую книгу. И почти все они были знакомцами Чуковского или героями его первых статей – а чаще и теми, и другими.

Общественная жизнь во всяком городе Российской империи, тем более в ее третьей столице, отличалась двойственностью: с одной стороны, неизменны были чеховские жалобы на бесцельную бессмысленность существования, тоску и провинциальную скуку, с другой, нескончаемой чередой неслись события – от невероятно популярных тогда лекций и докладов (иногда даже с картинами из «волшебного фонаря») до балов, премьер и лотерей-аллегри. Чуть ли не в каждом доме старались завести свой салон, свои «вторники» или «пятницы», везде спорили о главном, пели у рояля, и главным местом споров, докладов и встреч, бесспорно, было Одесское литературно-художественное общество. Оно появилось на свет в 1898 году и в начале XX века уже было местом, куда стремилась «вся Одесса», – та Одесса, которая претендовала на интенсивную духовную жизнь… или просто убегала от скуки…

Сюда же у Чуковского в «Онегине» прибежала и кузина Зина, и стоит у дверей «Литературки» – «средь барынь, продающих / Билеты в пользу неимущих, / Средь вундеркиндов в сорок лет, / Досель надежды подающих; / Средь дев, у коих пола нет; / Среди поэтов прыщеватых, / Страстями юности богатых; / Среди марксисток, чей кузен / В литературном клубе член; / Среди дантистов, символистов, / И вновь дантистов, и опять…» Здесь, в «Литературке», проходили вечера и балы, здесь в Виноградной комнате встречались герои романа Жаботинского «Пятеро». Зал назывался Виноградным потому, что его стены «украшены были выпуклым переплетом лоз и гроздей», рассказывал еще один сотрудник «Одесских новостей», Александр Биск. В его воспоминаниях читаем: «Помещение кружка занимало целый особняк (сейчас в этом здании Литературный музей. – И. Л.). Он находился в лучшем месте города, на самой границе двух его миров: верхнего и гаванного. У самого особняка «Литературки» начинался один из спусков в пропасть порта, и в тихие дни оттуда тянуло смолою и доносилось эхо элеваторов. В то подцензурное время «Литературка» была оазисом свободного слова; мы все, ее участники, сами не понимали, почему ее разрешило начальство и почему не закрыло». Возглавлял общество редактор «Одесских новостей» Хейфец, просуществовало оно до конца 1904-го. А в следующем году всем стало не до того.

Но и тогда уже чувствовалось дуновение ветра перемен. «В правительственных кругах уже замечались признаки смятения, – пишет Жаботинский. – Ослабла узда: вопреки предварительной цензуре (всякая строка без исключения, даже хроника и объявления, подлежали цензурной проверке перед печатаньем), в каждой газете появлялись крамольные статьи; опасные слова „конституция“ и „социализм“ произносились вслух на публичных лекциях. Я застал в Одессе „Литературно-художественный клуб“: раз в неделю, по четвергам, мы собирались, чтобы обсудить новую книгу или пьесу, которую ставил в те дни городской театр, но во всех речах и докладах звучали намеки на „освобождение“, и в спорах по поводу „Потонувшего колокола“ Гауптмана сталкивались (каким образом – не знаю) принципы Маркса и „Народной воли“».

С докладами в «Литературке» выступали чуть ли не все пишущие одесситы и, разумеется, сотрудники «Одесских новостей». Чуковский читал регулярно – именно здесь он учился публичным выступлениям, которых потом в его жизни будут тысячи: постигал науку держать аудиторию, не терять ее внимания, полемизировать, отвечать на записки, реагировать на выкрики из зала – и сносить провалы, которых тоже будет немало. Первым докладом Чуковского был, естественно, доклад о самоценном идеале. «Люблю наш клуб. Там сердцу отдых. / И всех – за что, не знаю сам, / – в его гостеприимных сводах / люблю…», «Там даже Старый Театрал / Нередко молодым бывал; / Там подвизались мы с Луцканом: / Он шубы крал, а я читал / Про самоценный идеал. / Один удел судьба дала нам, / В тюрьме таится юный тать, / А я… а я читал опять…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чуковский"

Книги похожие на "Чуковский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ирина Лукьянова - Чуковский"

Отзывы читателей о книге "Чуковский", комментарии и мнения людей о произведении.