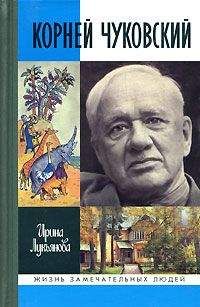

Ирина Лукьянова - Чуковский

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Чуковский"

Описание и краткое содержание "Чуковский" читать бесплатно онлайн.

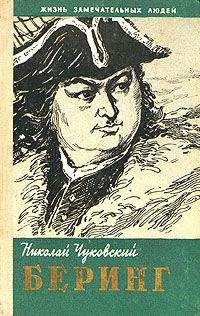

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

Одним из последних учеников Коли Корнейчукова стал Володя Швейцер, будущий сценарист знаменитых советских фильмов: «Праздника святого Йоргена», «Бесприданницы», «Василисы Прекрасной», «Кощея Бессмертного». Швейцер описывает в воспоминаниях свою соседку, девушку со смелыми, живыми глазами – будущую жену учителя, и «полную женщину с добрым лицом – мать учителя», самого учителя – «длинноногого, длиннорукого юношу в гимназической куртке, рукава которой, казалось, были ему коротки», его «полные румяные губы, а над ними увесистый любопытный нос, смеющиеся светлые глаза и над ними низко остриженные черные, еще мокрые от мытья волосы». И его удивительную, ни на что не похожую речь: «это был особенный, со своим внутренним ритмом, певучий и бравурный речитатив». Разумеется, первым делом новый учитель спросил, что читает ученик, а вторым – умеет ли тот играть в лапту и жмурки. Это первый портрет взрослого Чуковского – во всех позднейших мемуарах и на всех позднейших портретах он так же широко шагает, импровизирует на ходу, у него такие же румяные губы и большой нос, разве что черный чуб делается все белее и белее.

Самоценный идеал

Кончается девятнадцатый век, и начинается двадцатый. Кончается Коля Корнейчуков, начинается Корней Чуковский.

В «Серебряном гербе» герой констатирует: они с сестрой стали зарабатывать репетиторством, и «мама наконец-то получила возможность отказаться от черной работы и принялась за свое любимое дело: вышивание украинских рушников и рубах». В чужих воспоминаниях, относящихся к 1900–1901 годам, он по-прежнему плохо одет: «Утверждали (правда, с улыбкой), что у него не было брюк (просидел)! Только две штанины! Они были пришиты к старенькому пальто и снимались только вместе с ним», – писал эстрадный артист и режиссер Алексей Алексеев.

Одноклассники уже ходили в студентах, а он все никак не мог сдать экзамены экстерном за курс гимназии. В дневнике за 1901 год есть запись: «М. б. мне надо кончать гимназию» – почти сразу за размышлениями о женитьбе: он был давно и серьезно влюблен в «девушку со смелыми, живыми глазами» – Марию Гольдфельд. В марте 1901 года он говорит всем, что едет в Аккерман держать экзамен. На самом деле – похоже, он собирается убежать, причем вместе с любимой. «Уедем, Коля, отсюда», сказала она ему. Он собирается поселить ее у сестры своего товарища, составляет список гимназических учебников – взять с собой – и узнает у какого-то Вольдемара, где жить и можно ли достать уроки в Екатеринославе. В качестве возможных пунктов назначения в эти дни в дневнике перечисляются самые разные города – вплоть до Батума, Баку и Тифлиса.

Герой «Гимназии» говорит, что, увидев «оскорбительный и злой» аттестат сестры – «дочь девицы такой-то», – вообще расхотел учиться. «И я выбрал себе другую дорогу». Во втором издании автор уточняет – стал писателем. Герой «Серебряного герба» два года подряд проваливался на экзаменах – а верней, его «самым бессовестным образом проваливала нарочно» экзаменационная комиссия по той же причине неподходящего социального положения. И только на третий год он смог сдать экзамены при Ришельевской гимназии, где с недавних пор стали преподавать любимые учителя из пятой гимназии, и получил аттестат «с очень неплохими отметками». «И было даже как-то обидно, что дело, которое доставило мне столько страданий, обошлось так просто и легко», – пишет Чуковский в повести, и, возможно, так и было. Тогда, если считать, что Колю Корнейчукова выгнали из седьмого класса в конце 1898 года, то примерно в 1901 году он и должен был получить заветный аттестат.

Дневниковая запись за 3 марта 1901 года гласит: «Был у меня сегодня Кира. Я рассказывал ему свои гимназические похождения». 6-го марта: «Мамочка, – прости меня. Разве я имею право иметь какие-то там настроения, писать пустые дневники, любить, терять аппетит – не оправдав твоих надежд, не сделав ни шагу к тому, чтобы оправдать их. „Ах, на что мне судьба буржуазии, если я не окончил гимназии“ – вот моя пословица». После этого – какой-то загадочный отъезд, и потом даже слово «гимназия» пропадает из дневника. Так или иначе, вопрос решился; экзамены за гимназический курс были сданы в другой гимназии или даже в другом городе.

В дневнике 18-летнего Чуковского неплохие рисунки (портрет Белинского, голова протодьякона) соседствуют с рассуждениями о потребительской стоимости товара, наброски сочинения «Разбор баллады Толстого „Василий Шибанов“» для гимназистки 8-го класса – с мыслями о самоценном идеале, впечатления о прочитанном (Бурже, Пушкин, Успенский, письма Тургенева Флоберу, дневники Толстого, Белинский) – со строчками о любви, «вечном присутствии Маши в душе». Впрочем, присутствует там и некая Ф., Федора, Феодора, но чаще о ней говорится пренебрежительно. С Машей все иначе – и труднее. «Стыжусь неталантливой небрежности, этой неискренности, которая проявляется в дневнике больше всего, – стыжусь перед нею, перед Машей. Дневника этого я ей не покажу ни за что». «Маша! Как бы нам устроить так, чтобы то, от чего мы так бежим, не споймало нас и там? Я боюсь ничтожных разговоров, боюсь идиллии чайного стола, боюсь подневольной, регламентированной жизни».

В дневник торопливо заносятся горячие и трогательные планы, как устроить семейную жизнь без обыденности и скуки, чтобы не пропала «таинственность (я готов сказать: поэтичность) отношений, без которой(ых) такие люди, как мы с Машей, не можем ничего создать, не можем ни любить, ни ненавидеть…» Планы такие: путешествовать, жить отдельно, не устраивать обедов и вообще – «долой эти кофейники, эти чашки, полочки, карточки, рамочки, амурчики на стеночках!» Юношество конца девятнадцатого века стремилось уничтожать быт, мешающий духу; сознательные молодые пары даже планировали не вести никакого совместного хозяйства, чтобы не потерять духовной близости. А уже в начале двадцатого века Чуковский стал с тоской писать о безбытности русского городского жителя, об отсутствии у него корней, о той пошлости, которая произрастает на опустевшем святом месте… Под бытом он понимает уже не кофейники и карточки, а принадлежность к национальной, культурной, языковой, духовной традиции, преемственность поколений.

Но пока Николай только размышляет, как сохранить духовное единство с Машей. Приходит к выводу, что следует вместе изучать что-нибудь новое для обоих: «Политическую экономию мы с ней проштудируем так, что только держись». Весь март они планируют бегство – встречаются, вместе читают, расходятся, ссорятся, он ищет денег, а денег нет, ехать без денег было бы дико…. Просит друзей подыскать ему квартиру, уроки, чтобы чем-то жить… Побег назначен на двадцатые числа марта – вместо этого в дневнике появляются отрывистые отчаянные записи: «вчера совершил безумное дело», «ну да этого я записывать не буду, да и незачем». 27 марта он в Николаеве – без Маши. Пишет о тоске и одиночестве. К Пасхе, к началу апреля, возвращается—и опять проводит время с ней. В середине апреля снова куда-то уезжает.

Весенняя, благоухающая и благосклонная ко всем влюбленным Одесса тоже есть в его «Онегине»: «И упоительно и страстно / Вокруг акация цветет, /Ив кущах парка пешеход / Взыскует отдыха напрасно, / Зане там юные четы / Прилежно страстью заняты». И вот еще: «О, мы любили, мы умели / Блуждать по городу без цели, – / Когда покорливый закат / Какой-то тайною объят; / Когда все женщины красивы; / Когда какой-то тихий грех / Витает на челе у всех».

Правда, в последней строфе по городу бродят приятели. Но он действительно любил и умел блуждать по городу без цели, говорить своим напевным речитативом, заговаривать, завораживать… Даже с учеником Швейцером уроки перешли в прогулки: учитель шел и говорил, ученик едва успевал догонять и понимать. «И что только не занимало ум молодого Чуковского в далекие те дни! Были тут мысли о литературе и живописи, парадоксы о спиритизме и философии, афоризмы о толстовстве и политической экономии… И стихи, очень много стихов собственного сочинения, и чужие, среди последних – часто Шевченко на украинском языке… Пахло на улицах морем и зноем, Чуковский шагал длинными своими шагами, я едва поспевал за ним, увлеченный звучной его речью. Это была острая и озорная, серьезная и ироническая импровизация. Это был своего рода театр – и я понял это позднее, – театр, где играл, резвился, набирал силы оригинальный интеллект».

Маша, дочь бухгалтера частной конторы Арона-Берга Рувимовича Гольдфельда, жила на той же Ново-Рыбной, через два дома от того, где провел детство Николай. В семье было восемь детей – три мальчика и пять девочек. Старший брат Марии Александр некоторое время учился в одном классе с Троцким, указывает Наталья Панасенко.

Дом Тарнопольского, где проживало семейство, виделся тогда Коле Корнейчукову великолепным – а в приезд 1936 года показался «чрезвычайно невзрачным». «Мы здесь бушевали когда-то любовью», – грустно записывал Чуковский. Девушка была веселая и решительная; Коля замечал в ней и чрезвычайно ценил некое «босячество» – готовность идти куда глаза глядят, совершать отчаянные поступки, не обращая внимания на одобрение или неодобрение общества. Он находил в ней поэтичность, искренность, душевное здоровье, он страшно боялся, что совместная жизнь не объединит, а разъединит их: «Вот мы сидим в сырой лачужке. Говорить нам нечего. Все выговорено, мы выдохлись и на самом деле интересны друг другу, как вот этот стол…» Однако на самом-то деле наговориться они все никак не могли. В одной дневниковой записи сказано, что пара проводила вместе не меньше 3 часов в день, а чаще – по 10. Читали, разговаривали, спорили, ходили в гости, сидели в библиотеке, гуляли по улицам.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чуковский"

Книги похожие на "Чуковский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ирина Лукьянова - Чуковский"

Отзывы читателей о книге "Чуковский", комментарии и мнения людей о произведении.