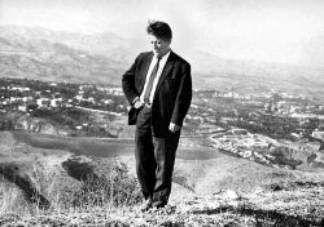

Леонид Гурунц - Наедине с собой или как докричаться до вас, потомки! Дневниковые записи 1975-1982

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Наедине с собой или как докричаться до вас, потомки! Дневниковые записи 1975-1982"

Описание и краткое содержание "Наедине с собой или как докричаться до вас, потомки! Дневниковые записи 1975-1982" читать бесплатно онлайн.

Гурунц Леонид Караханович известный армянский писатель родился в 1912 году. Свою творческую карьеру начал в Баку. После выхода в свет его первой книги под названием “Карабахская поэма” (Москва) начались гонения на автора. Как вспоминает сам Гурунц “появление “Карабахской поэмы”… было равносильно самому неслыханному преступлению, я попал в “черный список”. И если я избежал высылки, то совершенно случайно…” Привычные методы руководителей Азербайджана в своих действиях против армян – прибегать к помощи самих же армян – в случае с Леонидом Гурунцем не срабатывали. Гурунц отказался, например, поставить свою подпись под разгромной статей против Мариэтты Шагинян, затем против Георгия Холопова, автора романа “Огни бухты”. Роман этот – об Азербайджане, сперва его хорошо приняли, но вдруг дознались, что автор его – армянин… “Предатель из меня не вышел. – пишет Леонид Гурунц, – Зря, выходит, обласкали меня. Пора кончать. Через три дня я полетел с должности.” Дальнейшее пребывание в Баку становилось опасным, и Гурунц окончательно переехал в Ереван. В Ереване вышли в свет его сборник новелл и рассказов “Сказки старого дуба” (1980г.); избранные произведения в 2-х томах (1983г.); “Облака моей юнности” (1972г.); “Сказание о моем селе” и другие. Много книг Леонида Гурунца было опубликовано в Москве: “Карабахские перекрестки” (дилогия, 1981г.), “Камни моего очага” (рассказы, 1959г.), “Горы высокие” (роман, 1963г.), “Ясаман – обидчивое дерево” (сборник, 1971г.), “Карабах, край родной: карабахские тетради” (1966г.), “Карабахская поэма” и другие. После смерти писателя в его архиве были найдены рукописи, которые Гурунц при жизне так и не опубликовал. Сам он об этом писал, что многие записи, какие он сделал, "конечно, света не увидят". – Я их пишу не для дня сегодняшнего и не для печати. Я подобен тому космонавту, который, выйдя на орбиту, уже не подчиняется земному притяжению. Я счастлив от такой свободы, будто выросли крылья, и я лечу, не зная помех.

И в те годы, и даже много лет спустя, помнится, в газетах, в журналах черным по белому писали: "Горе от ума" – барская пьеса. Это барская пьеса и по автору, и по герою, и по бытовому содержанию, и по идеологии". На многие классиков были навешаны ярлыки. Достоевский – реакционер. Чехов – певец сумерек. Есенин – кулацкий поэт. Блок – символист. Кстати о Блоке. Доктор филологических наук, Арам Григорян помнит, как его исключили из комсомола за то, что он увлекался символистом Блоком.

Под запретом были и многие армянские писатели: Раффи, Терьян, Иоаннисян и другие.

Каждый исторический период как бы накладывает на время свои приметы. Тридцатые годы, обогатившие нашу литературу значительными произведениями, выдвинули на первый план свой трафарет. Герой многих произведений тех лет – это работник-исполнитель, личная жизнь которого приносится в жертву производству, он не знает сна, не видит по несколько дней детей: ведь семейное счастье, любовь суть мещанство. Заработок, старость, смерть тоже считались не достойными внимания. Этому веянию времени поддавались даже такие писатели, как Валентин Катаев, Юрий Олеша. В знаменитой "Зависти" Юрия Олеши, если помните, из всех соревнований между старшими и молодыми победителями выходят молодые. Михаил Зощенко высмеивает смерть, считая ее мещанством. В повести "Поэт" талантливого дагестанского писателя Эффенди Капиева, принесшей автору всесоюзное имя, герой книги, Сулейман говорит: “Мне стыдно, что я немолод". Там же: "О чем, кроме как о старости, может печалиться народный поэт в наше время?"

Все тот же знакомый трафарет.

Нет, было о чем печалиться писателю в те годы кроме как о старости, есть о чем печалиться и сейчас, в наши дни.

В последние годы вышли произведения, отмеченные печатью большого таланта, такие как "Прощай, Гульсары" и "Белый пароход" Чингиза Айтматова, "Соленая пядь" Сергея Залыгина, "Привычное дело" Василия Белова. В них изображены серьезные жизненные конфликты, конфликты, которые вызывали у некоторых критиков, да и не только критиков, возражения. Особенно много нареканий было в адрес "Белого парохода". "Как можно, чтобы в наши дни победило зло?" – говорили критики.

Такие же произведения, первоначально вызвавшие протесты, запреты, возражения, но потом признанные всеми, были и у нас. Напомним о некоторых из них. Это, прежде всего, "Мы и наши горы" Гранта Матевосяна. Произведение, отмеченное также большим талантом, большой правдой жизни, написанное без оглядки на пресловутую "пропорцию света и тени". Затем "Сеятели не вернулись " Багиша Овсепяна – на мой взгляд самое значительное произведение в армянской литературе, посвященное войне, горькая правда о ней. Таким является и другое произведение Овсепяна "Ты меня понял?", вызвавшее много возражений, споров, кривотолков, даже необоснованных выпадов… А произведение хорошее, активное, с озабоченностью и болью бичующее наши недостатки, недостатки не вымышленные, не высосанные из пальца, а вполне реальные, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, но стыдливо отворачиваемся от них. Такой же незаслуженно скандальной славой пользуется и роман Арташеса Калантаряна "Марафон”, страдающий теми же “недостатками” – правдой жизни, у которой, как говорит один из героев Овсепяна, "сердца нет". Правда всегда колюча, и не удивительно, что многие, в ком совесть нечиста, поежились от ее уколов.

Но я уверен, страсти отойдут, и эти книги примут и читатели, и очень бдительные критики, боящиеся правды жизни.

Литература отражает жизнь, но она не адекватна жизни. Писатель может прибегнуть к гротеску, гиперболе, преувеличениям, сгустить краски, чтобы наиболее полно достичь цели.

Да, писатель не только отражает, но и творчески преображает жизнь, дополняет ее, помогает ей двигаться вперед.

"Палитра – еще не картина, – говорит Валентин Катаев. – Если смешать все цвета спектра, получится чистый белый цвет, то есть ничто".

Помните, как в "Золотом теленке" собирались писать Робинзона? Ильф и Петров еще в тридцатые годы высмеяли пресловутое равенство света и тени, показали что получается, если смешать все цвета спектра. Робинзона они не написали.

О несостоятельности стремления к равенству в литературе говорит в своей новой недавно вышедшей книге известный писатель и публицист Григорий Медынский: "Свет и мрак пусть не идут параллельно, стирая и поглощая друг друга и превращаясь в сероватую мглу, пусть свет пробьется из мрака и брызнет во всю силу, как свет. Тогда будет виден мрак и будет виден свет, и каждый сыграет свою, присущую ему роль".

Задача писателя – привлечь внимание общества к тому или иному вопросу, растревожить общество. Порадовать или огорчить, вызвать чувство восхищения, гордости или, наоборот, тревоги и раздумья, пробудить, таким образом, в обществе новые мысли, настроения и внутренние силы для дальнейшего усовершенствования жизни.

Бороться за свои идеалы – это значит бороться со злом, устранять те каменья и препятствия, которые лежат на пути к цели. А как же иначе? Обходить? Чтобы идущие за тобой ноги переломали?

Белинский, утверждая право художника воспроизводить общественные явления преимущественно с их отрицательной стороны, писал: "указать же на истинный недостаток общества – значит оказать ему услугу, значит избавить его от недостатка, а можно ли за это сердиться? Кто ядовитее, язвительнее Хогарта изображал английское общество в лице всех его сословий – и однако Англия не осудила Хогарта за оскорбление народа, но гордо именует его одним из любимейших и достойнейших сынов своих".

Не браните нашего Хогарта – Солженицына, мы потом будем краснеть за эту брань, как краснеем сейчас из-за Зощенко, Анны Ахматовой, Пастернака, Марины Цветаевой, Михаила Булгакова, Андрея Платонова… Чаренца, Тотовенца, Бакунца. Как краснели в свое время из-за Есенина, Блока, Терьяна, Раффи.

В другом месте Белинский писал: "Англичане любят своего Хогарта, который изображал только пороки, разврат, злоупотребления и пошлость английского общества того времени. И ни один англичанин не скажет, что Хогарт оклеветал Англию, что он не видел и не признавал в ней ничего человеческого, благородного, возвышенного, прекрасного. Англичане понимают, что талант имеет полное и святое право быть односторонним и что он может быть великим в своей односторонности"

Я за такую односторонность. Но это еще не означает, что я предлагаю новый трафарет. Литературные штампы вообще вредны. Я ратую за право художника быть свободным от шаблона, от заданности, от тысячеглавой гидры эмпиризма.

Пленум Союза писателей СССР по драматургии. Он посвящен XXV Съезду партии. Между прочим, в последнее время все пленумы, съезды писателей, даже собрания посвящаются какой-нибудь дате, юбилею. Своеобразный кордон для возможной критики.

После обстоятельного доклада Салынского открылись прения… Понятно, аллилуйщина. Не до критики, на носу съезд.

Рядом со мной Г.М., драматург. Он должен выступить. В кармане у меня бумажка с выдержкой из Белинского о Хогарте. Мне так хочется кому-нибудь ее показать, прочистить мозги. И я показываю. Г. М. несколько раз прочитывает, в восторге от слов Белинского, показывает, в свою очередь, рядом сидящему, комментируя: “Да, старик знал, что такое литература. Ему верить можно.” Но тут председательствующий предоставляет ему слово. Со словами “хорошо, очень хорошо” передав мне бумажку, он направился к трибуне, и вдруг я слышу, – мой М. темпераментно костит какого-то драматурга, посмевшего в канун Съезда партии нарисовать в своей пьесе мрачную картину нашего сегодня.

И я вспомнил покойного Яшина, его “Рычаги”. Ай да М.! А ведь восторгался словами о том, что “талант имеет полное и святое право быть односторонним и что он может быть великим в своей односторонности" М. знал, что не будь такой вольницы, не было бы ни "Горя от ума", ни "Ревизора", ни "Мертвых душ", не было бы всего Щедрина, Чехова и еще многих, многих. Как мы выглядели бы без наших хогартов и без щита критики, защитившего их для нас? Это же постыдное занятие – всю жизнь ходить по линейке, говорить одно, а делать другое.

Воспринимать и регистрировать общественные явления без внутреннего участия – это значит отражать в литературе преходящее.

Литературное произведение требует гораздо большего – оно требует от художника вмешательства в жизнь.

Один из московских приятелей-писателей в разговоре о партийности литературы, которая обещает загрызть искусство во всех его проявлениях начисто, по секрету сообщил, что в одном из номеров журнала "Дружба народов" были опубликованы письма Крупской, среди которых письмо о том, что Ленин, говоря о партийности литературы, имел в виду только политическую, не касался художественной. Оказывается, весь разговор о партийности художественной литературы – наш домысел, "творческое развитие ленинизма" и ничего более, но почему-то авторы этого открытия из скромности не представились, они предпочли остаться неизвестными.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Наедине с собой или как докричаться до вас, потомки! Дневниковые записи 1975-1982"

Книги похожие на "Наедине с собой или как докричаться до вас, потомки! Дневниковые записи 1975-1982" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Гурунц - Наедине с собой или как докричаться до вас, потомки! Дневниковые записи 1975-1982"

Отзывы читателей о книге "Наедине с собой или как докричаться до вас, потомки! Дневниковые записи 1975-1982", комментарии и мнения людей о произведении.