Андрей Никитин - Королевская сага

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Королевская сага"

Описание и краткое содержание "Королевская сага" читать бесплатно онлайн.

Андрей Леонидович Никитин - историк, археолог, литературовед, публицист. Вел археологические исследования в Волго-Окском междуречье, на берегах Белого моря. Участвовал в раскопках Новгорода, Пскова, в Крыму, на юге Украины, в Молдавии, в Закавказье. Действительный член Географического общества СССР. Автор работ по археологии, истории, палеогеографии, исторической экологии Восточной Европы. Творчество Андрея Никитина - писателя, члена СП СССР, неразрывно связано с Русским Севером. Печатается с 1962 года. Основные книги: "Голубые дороги веков" (1968), "Цветок папоротника" (1972), "Распахнутая земля" (1973), "Возвращение к Северу" (1979), "Дороги веков" (1980), "Над квадратом раскопа" (1982), "Точка зрения" (1985), "День, прожитый дважды" (1985). [подробнее] С 1975 по 1985 годы в качестве ученого секретаря А.Л.Никитин направлял работу Постоянной комиссии по проблемам «Слова о полку Игореве» СП СССР, выступил инициатором празднования 800-летия «Слова о полку Игореве» в ЮНЕСКО.

12

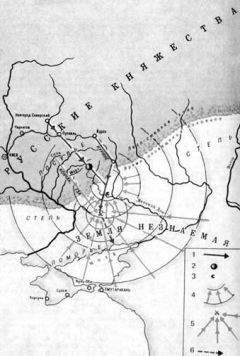

"Страна бьярмов" исландских саг не была, да и не могла быть страной со сколько-нибудь однородным населением. Совсем не случайно авторы саг в большинстве случаев всю Восточную Прибалтику называли обобщенно - "странами на восточном пути". Практически такое понятие обнимало все, что лежало к востоку от Вика. Норвежцы прорывались сюда нечасто. Их здесь не жаловали. У южной Балтики были свои хозяева - йомсвикинги, обитатели города Юмны, который многими отождествляется с древним славянским городом Волином в устье Одры, ругии, обитатели острова Рюгена, по-видимому, те самые русы, которых ибн-Фадлан встретил и описал на Волге, наконец, венды, издавна славившиеся мореходством. Разобраться в них, понять, кто где жил и куда плавал, - до сих пор сложно, хотя не приходится сомневаться ни в их существовании, ни в их мореходных - и пиратских! - талантах.

Далее на восток, собственно восточную часть Балтийского моря контролировали ливы, прусские племена и курши, совершавшие нападения даже на берега Швеции. Норвежцам, попадавшим сюда изредка и на короткое время, было все равно кого грабить. Между тем на этих самых берегах, куда они приплывали то для грабежа, то для торговли, жили перемежаясь, соседствуя и враждуя, самые разные племена и народы, представители разных языковых и этнокультурных групп - со своим бытом, верованиями, обычаями, хозяйством, культом. По определению средневековых хронистов, берега Балтийского моря были "кузницей народов". Отсюда они неожиданно появлялись в устрашающем количестве, распространяясь по воде и по суше, чтобы столь же внезапно исчезнуть два-три века спустя.

В сагах мы этого не находим. Северные пираты, как я уже говорил, не очень-то приглядывались к своим жертвам, их интересовала только возможная пожива. Гораздо внимательнее были купцы, которые учитывали спрос и предложение на рынках, чтобы играть на повышении и понижении цен и следить за меняющейся конъюнктурой. Но пираты и купцы вряд ли широко делились своими наблюдениями с окружающими. Поэтому рассказы об их приключениях доходили до исландских слагателей саг или в приукрашенном, или же в урезанном виде. И все же, как я мог теперь утверждать, эти рассказы несли с собой золотые крупинки истины, касавшиеся направлений и расстояний, имен мест и их топографии. Другое дело, что далеко не всегда удавалось обнаружить такие крупинки… Но это уже относилось к издержкам науки.

Географические представления древних авторов полны неразрешимых для нас загадок. Если восточные путешественники часто сознательно приукрашивали повествования о своих странствиях, поддерживая традицию волшебных сказок настолько, что потом сами не могли отличить вымысел от правды, то у европейцев дело обстояло несколько иначе.

Я не хочу сказать, что европейцы отличались большей любовью к правде, чем, скажем, арабы, индийцы или другие народы Востока. По-видимому, причина коренилась в своего рода наднациональном характере европейцев, их предприимчивости, подвижности, жадном, пытливом интересе, обращенном не внутрь себя, а на окружающий мир. Эту особенность давно приметили историки и этнопсихологи, занимавшиеся сравнительными исследованиями круга европейских и восточных культур. Великие религии раннего средневековья только усилили во много раз эти наднациональные особенности, наложив свой отпечаток на литературу, искусства, предопределив пути развития Востока и Запада. Мусульманство очень скоро замкнулось в себе, довольствуясь переживанием текущего мгновения. Наоборот, европейская культура разворачивалась в безудержной экспансии вовне, захватывая все большие пространства открываемого ей мира, подчиняя его себе и вбирая его в себя…

Стремление европейцев из всего извлечь практическую пользу понуждало их к возможной точности. Не секрет,- что подавляющее большинство фундаментальных открытий и изобретений было сделано на Востоке. Именно там были разработаны теоретические основы точных наук, однако практическое применение все эти разработки получили, только попав в руки европейцев.

Одним из самых практических и ценных знаний были описания стран и народов, в них обитающих, а также путей, по которым туда могли пройти купцы и завоеватели.

Историки, географы, путешественники древности и средневековья оставили нам обширные перечни народов, живших на пространствах известного им мира, - перечни, и до сего дня приводящие в тихое отчаяние ученых, пытающихся хоть как-то согласовать их друг с другом и разместить на современной географической карте. Напрасно! Начиная с "отца истории" Геродота на нас обрушивается лавина имен, с которой мы не знаем, что делать. Хорошо, когда то или другое имя поддается переводу, как "молокоеды", "вшееды", "песьеглавцы". Ясно, что это не самоназвания племен, а всего лишь клички, данные им соседями, или - фантазия информаторов, не желающих обнаруживать свое незнание. Сравнительно легко расшифровать такие географические имена, как "борисфениты", то есть люди, живущие на реке Борисфен, современном Днепре, "ободриты" - жители берегов реки Одры, "поморяне", "колобжеги" - жители южного побережья Балтийского моря. А что означают "бодричи"? Тех же "ободритов"? Или что-то иное? Руги, руяне, русы, рутены, раны - разные народы или один и тот же? Кто такие вильцы, ререги, чудь? Все, что мы знаем о них, не более как наши догадки…

Положение мало изменилось с тех пор, как В. Ф. Одоевский, не только интереснейший писатель середины прошлого века, но и широко образованный человек, посмеиваясь над историками и филологами, в одном из своих фантастических рассказов писал: "Немцы были народ, обитавший на юг от древней России… это, кажется, доказано; Немцев покорили Аллеманы, потом на месте Аллеманов являются Тедески, Тедесков покорили Германцы или, правильнее, Жерманийцы, а Жерманийцев Дейчеры - народ знаменитый, от которого даже язык сохранился в нескольких отрывках… Но теперь между антиквариями здесь почти общее мнение, что Дейчеры были нечто совсем другое, а Немцы составляли род особой касты, к которой принадлежали люди разных племен…"

В этой шутке, пародирующей изыскания филологов, когда используются разновременные и разноязычные наименования одних и тех же "немцев", больше смысла, чем может показаться с первого взгляда, особенно если вспомнить, что и самое название "Германия" заимствовано из кельтского языка. Если "бьярмы" исландских саг были заимствованы у Оттара и Вульфстана как дань учености и моде, прикрыв собою весь пестрый мир Восточной Прибалтики, то ведь и сам Вульфстан, говоря о пруссах, постоянно называет их "эстами", хотя собственно эсты, принадлежащие к финно-угорским народам, жили гораздо дальше на северо-восток и ничего общего с пруссами не имели.

Почему так произошло? Ведь шлезвигский путешественник очень точно называет королю Альфреду границы расселения именно пруссов - от устья Вислы на западе до Клайпеды на северо-востоке. Может быть, он не знает их самоназвания? Сомнительно. Заинтересовавшись этим вопросом, я обнаружил, что текст здесь следует другой, так сказать, "латинской" традиции в наименовании народов Европы, которая в раннем средневековье идет от К. Тацита и его "Германии", ставшей классическим примером для всех последующих историков и географов.

Конечно же, сам Вульфстан не только не читал Тацита, но и никогда не слышал о нем. Думаю, что и пруссов он называл так, как это было принято в то время у них самих. В "эстиев" они превратились под пером переводчика и редактора книги Орозия, приводившего новые сведения в соответствие с литературной и научной традицией своего времени. Стоит вспомнить, как в то же самое время византийские писатели и историки считали хорошим тоном именовать всех без разбора обитателей северных берегов Черного моря и причерноморских степей "скифами" или "тавроскифами", поддерживая традиции пятнадцативековой давности!

На побережье восточной Балтики Тацит, по-видимому, сам никогда не бывал. "Германию" он писал в конце 90-х годов нашей эры, довольствуясь общей хотя и достаточно проверенной информацией, точность которой подтверждается сейчас историками и археологами. Вот что он сообщал о "правом", то есть южном и юго-восточном побережье Балтийского моря, которое он везде именует "Свебским".

"Что касается правого побережья Свебского моря, то здесь им омываются земли, на которых живут племена эстиев, обычаи и облик которых такие же, как у свебов, а язык - ближе к британскому (то есть к кельтскому. - А. Н.). Эстии поклоняются праматери богов и как отличительный знак своего культа носят при себе изображения вепрей; они им заменяют оружие и оберегают почитающих богиню даже в гуще врагов. Меч у них - редкость; употребляют же они чаще всего палицы. Хлеба и другие плоды земные выращивают они усерднее, чем принято у германцев с присущей им нерадивостью. Больше того, они обшаривают и море и на берегу и на отмелях единственные из всех собирают янтарь, который сами они называют глезом. Но вопросом о природе его и как он возникает они, будучи варварами, не задавались и ничего об этом не знают; ведь он долгое время лежал вместе со всем, что выбрасывает море, пока ему не дала имени страсть к роскоши. У- них самих он никак не используется; собирают они его в естественном виде, доставляют нашим купцам таким же необработанным и, к своему изумлению, получают за него цену".

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Королевская сага"

Книги похожие на "Королевская сага" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Никитин - Королевская сага"

Отзывы читателей о книге "Королевская сага", комментарии и мнения людей о произведении.