Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тюремные Тетради (избранное)"

Описание и краткое содержание "Тюремные Тетради (избранное)" читать бесплатно онлайн.

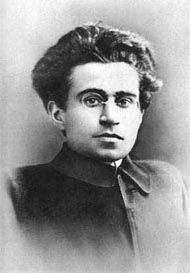

Антонио Грамши – основатель и руководитель итальянской коммунистической партии (1923–1924), депутат парламента от ИКП (1924–1926). Арестован в 1926-м по статье 184 нововведенного фашистами Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Единый Свод Законов по Общественной Безопасности).[1] Основной свой труд «Тюремные тетради» написал в период с 1926-го по 1937-й год. В августе 1931-го тяжело заболел. Длительные периоды находился в различных тюремных клиниках. Срок заключения Грамши истек 21-го апреля 1937-го, через шесть дней (утром 27-го апреля) он умер.

Заметки, носящие сборное название «Тюремных тетрадей», которые он сделал в тюрьме с 1926-го по 1937-й год, содержат потрясающее собрание знаний об организации общества, науке и искусстве. Цензура, которой подвергались заметки, заставила автора отказаться от стандартной терминологии марксистского классового анализа. Как ни парадоксально, но это сделало заметки более понятными широкой аудитории, в том числе и сейчас…

К.Л.М.

Необходимо показать, что «субъективистская» концепция после того, как она послужила для критики философии трансценденции, а также наивной метафизики обыденного сознания и философского материализма, может обрести свой истинный смысл и свое историческое объяснение только в теории надстроек, в то время как в спекулятивной форме она всего-навсего чистой воды философский роман. Намек на более реалистическое объяснение субъективизма в немецкой классической философии можно найти в рецензии Г. Де Руджеро на посмертные публикации (кажется, писем) Б. Констана (как будто), помещенные в «Критике» несколько лет назад.

Упрек, который приходится сделать в отношении «Популярного очерка», заключается в том, что в нем субъективистская концепция представлена такой, какой она выглядит в критике с позиции обыденного сознания, и что концепция объективной реальности внешнего мира дана в ее наиболее тривиальной и некритической форме, причем автор даже не подозревает, что в таком изложении ей легко предъявить обвинение в мистицизме, что, кстати, и было сделано. (В сообщении, представленном Лондонскому конгрессу, автор «Популярного очерка» указывает на обвинение в мистицизме, приписывая его Зомбарту, и высокомерно отмахивается от него, но Зомбарт наверняка позаимствовал его у Кроче.) Однако, анализируя эту концепцию, не так-то легко оправдать точку зрения внешней объективности, столь механистически истолкованной. Выходит, может существовать внеисторическая и внечеловеческая объективность? Но кто будет судить о такой объективности? Кто способен встать на подобную «точку зрения космоса в себе» и что будет означать такая точка зрения? Можно со спокойной совестью считать, что речь идет об остаточном понятии бога, в частности о мистическом понятии неведомого бога. Формулировка Энгельса, что «единство мира состоит в его материальности, а эта последняя доказывается… длинным и трудным развитием философии и естествознания», содержит зародыш правильного мировоззрения, поскольку обращается к истории и человеку, чтобы доказать объективную реальность мира. Объективное значит всегда «человечески объективное», что может в точности соответствовать «исторически субъективному», то есть объективное должно было бы означать «всеобще субъективное». Знание человека объективно, поскольку познание реально для всего человеческого рода, исторически объединенного в единую систему культуры. Но этот процесс исторического объединения происходит, когда исчезают внутренние противоречия, разъедающие человеческое общество, противоречия, которые являются условиями формирования групп и возникновения не всеобще-конкретных идеологий, а незамедлительно устаревающих, поскольку их суть порождена соответствующей практикой. Значит, существует борьба за объективность (дабы освободиться от пристрастных и ошибочных идеологий), и это и есть борьба за объединение культуры рода человеческого. То, что идеалисты называют «духом», не исходная точка, а конечная, это совокупность надстроек в процессе становления конкретного и объективно всеобщего объединения, а совсем не постулат изначального единства и т. д.

Экспериментальная наука была до сих пор почвой (дала почву), на которой такое единство культуры достигло максимальной степени; она выступила фактором познания, внесшим наибольший вклад в объединение «духа», способствовавшим превращению его в более универсальный, это наиболее объективизированная и конкретно универсализированная субъективность.

Понятие «объективное» в метафизическом материализме должно, по-видимому, обозначать некую объективность, существующую также помимо человека, но когда утверждают, что некая реальность существовала бы и в том случае, если бы не было человека, то либо пользуются метафорой, либо впадают в некую форму мистицизма. Мы познаем действительность лишь по отношению к человеку, а поскольку человек – это историческое становление, то и познание и реальность являются становлением, объективность – тоже становление и т. д.

Можно ли «субъективную» концепцию Беркли отделить от религии и каким образом Беркли согласует свою концепцию со своими религиозными верованиями? «Популярный очерк» так же, как очерк «Теория и практика», в своем упрощенчестве не позволяет понять, что религия может быть связана как с механистическим материализмом, так и с самым крайним субъективизмом. Беркли не был «еретиком» в религии, напротив, его концепция – это способ рассмотреть соотношение между божественным началом и человеческой мыслью и, по существу, «теология». В очерке «Теория и практика» цитируется «Жизнь – это сон» без всякой оглядки на то, что речь идет о лингвистической проблеме, поскольку если все-сон и сновиденье – это сон, то, следовательно, сон обозначает «жизнь» и «реальность».

См. Толстой, т. 1 «Автобиографические повести» («Детство и отрочество», изд. «Славия», Турин, 1930), с. 232 (гл. XIX, повести «Отрочество», озаглавленная также «Отрочество»): «Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния близкого сумасшествия. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я, под влиянием этой постоянной идеи, доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (neant) там, где меня не было».

Кроме примера из Толстого, напомнить, как публицист с юмором описывает «профессионального или традиционного» философа (выдержка из Кроче, глава «Философ»), который годами сидит за письменным столом, уставясь на чернильницу, и размышляет: «Чернильница существует во мне или вне меня?»

Высказывание Энгельса: материальность мира доказывается «длинным и трудным развитием философии и естествознания» надо бы проанализировать и уточнить. Что он понимает под естествознанием – теоретическую или практически-экспериментальную деятельность ученых либо синтез того и другого? Можно бы сказать, что экспериментальная деятельность ученых – это типичный реальный единый процесс, первая модель диалектического взаимодействия человека и природы, элементарная историческая клеточка, в которой человек посредством техники вступает в общение с природой, познает ее и покоряет. Несомненно, утверждение экспериментального метода разделяет историю на два мира, на две эпохи и порождает процесс распадения теологии и метафизики и развития современной мысли, венец которой – философия практики. Научный опыт – это первая клеточка нового метода производства, новой формы активного единения человека и природы. Ученый-экспериментатор – не только мыслитель, но [еще] и рабочий, практика непрерывно контролирует его мыслительный процесс и наоборот, пока не возникнет полное единство теории и практики.

Примечание 1. Нужно разобраться в позиции профессора Лукача по отношению к философии практики. Кажется, он утверждает, что диалектику следует относить только к человеческой истории, но не к природе. Он может оказаться и прав и не прав. Если его утверждение предполагает дуализм природы и человека, он ошибается, ибо проповедует концепцию природы, присущую религии, греко-христианской философии и даже идеализму, которому не удается реально объединить природу и человека и найти соотношение между ними, разве что на словах. Но если человеческую историю нужно воспринимать и как историю природы (также через историю науки), то как можно диалектику отрывать от природы? Не исключено, что Лукач в качестве реакции на странные теории «Популярного очерка» впал в противоположную крайность, в некую форму идеализма. Разумеется, у Энгельса (в «Анти-Дюринге») найдется немало исходных точек, от которых можно прийти к отклонениям, допущенным в «Очерке». Забывают, что Энгельс, хотя и работал достаточно долго над доказательством диалектического космического закона, оставил скудный материал по этому обещанному труду; что же касается утверждения идентичности мышления двух основоположников философии практики, то оно излишне преувеличено.

Неосхоласт Казотти (Марио Казотти. Учитель и ученик, с. 49) пишет: «Исследования натуралистов и биологов предполагают, что жизнь и реальный организм уже существуют» – это некоторый шаг в направлении к мысли Энгельса в «Анти-Дюринге».

Согласие католицизма с аристотелизмом по вопросу об объективности реального мира.

Чтобы понять значения, которые может приобрести проблема реальности внешнего мира, вероятно, уместно воспользоваться примером понятий «Восток» и «Запад», которые неизменно остаются «объективно реальными», хотя стоит их проанализировать, как они оказываются всего лишь условной, то есть «исторически культурной» «конструкцией» (часто термины «искусственный» и «условный» указывают на «историческое» явление, продукт развития цивилизации, а не на рационалистически произвольные или индивидуально изобретенные искусственные конструкции). Нужно привести пример из книжечки Бертрана Рассела, переведенной на итальянский язык и напечатанной в научной серии издательства Сонцоньо (это один из первых томиков серии): Бертран Рассел, Проблемы философии, N 5 «Сеционе шентифика Сонцоньо». Рассел утверждает примерно следующее: «Без существования людей на Земле немыслимо существование Лондона или Эдинбурга, но мыслимо наличие двух пунктов в пространстве, один на Севере, другой на Юге, где сейчас находятся Лондон и Эдинбург». Можно возразить, что если не существуют люди, нечего говорить и о «мышлении», вообще нельзя говорить ни о каком явлении или соотношении, существующем, поскольку существует человек. Что значили бы Север – Юг, Восток – Запад без человека? Это реальные соотношения, и все же их не существовало бы, не будь человека и не будь развития цивилизации. Очевидно, что Восток и Запад – произвольные, условные, то есть исторически сложившиеся конструкции, поскольку вне реальной истории любой пункт земли одновременно является и Востоком и Западом. Это более явственно проступает из факта, что эти понятия выкристаллизовались не с точки зрения некоего гипотетического и меланхолического человека вообще, но с точки зрения культурных классов Европы, которые вследствие своей всемирной гегемонии способствовали их принятию повсюду. Японию считает Дальним Востоком не только европеец, но, вероятно, и калифорнийский американец, да и сам японец, который также, вследствие влияния английской политической культуры, назовет Египет Ближним Востоком. Так совместившийся в понятии Востока и Запада исторический и географический смысл указывает в конечном итоге на определенные отношения между различными типами цивилизации. Скажем, итальянцы, говоря о Марокко, нередко назовут его «восточной» страной, имея в виду его мусульманскую арабскую цивилизацию. И тем не менее эти точки отсчета реальны, соответствуют реальным явлениям, позволяют путешествовать по суше и по морю, достигать тех мест, в которые решено отправиться, «предвидеть» будущее, объективировать реальность и понимать объективность внешнего мира. Разумное и действительное совпадают. Видимо, не учтя эту связь, нельзя понять философию практики, ее позицию по отношению к идеализму и механистическому материализму, оценить важность и значение теории надстроек. Утверждение Кроче, что философия практики заменила гегелевскую «идею» понятием «базиса», неверно. Гегелевская «идея» нашла свое разрешение как в базисе, так и в надстройках, все понимание философии было «историзировано», то есть начал возникать новый способ философствования, более конкретный и исторический, чем прежде.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тюремные Тетради (избранное)"

Книги похожие на "Тюремные Тетради (избранное)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)"

Отзывы читателей о книге "Тюремные Тетради (избранное)", комментарии и мнения людей о произведении.