Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тюремные Тетради (избранное)"

Описание и краткое содержание "Тюремные Тетради (избранное)" читать бесплатно онлайн.

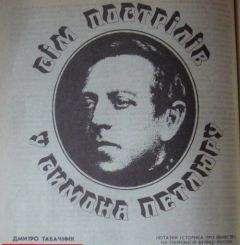

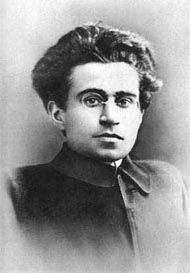

Антонио Грамши – основатель и руководитель итальянской коммунистической партии (1923–1924), депутат парламента от ИКП (1924–1926). Арестован в 1926-м по статье 184 нововведенного фашистами Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Единый Свод Законов по Общественной Безопасности).[1] Основной свой труд «Тюремные тетради» написал в период с 1926-го по 1937-й год. В августе 1931-го тяжело заболел. Длительные периоды находился в различных тюремных клиниках. Срок заключения Грамши истек 21-го апреля 1937-го, через шесть дней (утром 27-го апреля) он умер.

Заметки, носящие сборное название «Тюремных тетрадей», которые он сделал в тюрьме с 1926-го по 1937-й год, содержат потрясающее собрание знаний об организации общества, науке и искусстве. Цензура, которой подвергались заметки, заставила автора отказаться от стандартной терминологии марксистского классового анализа. Как ни парадоксально, но это сделало заметки более понятными широкой аудитории, в том числе и сейчас…

К.Л.М.

Каково значение этого очерка? Оно ясно видно из всей статьи, написанной в 1920 году, и очевидной фальсификацией является вступительная заметка из «Нуова антолоджа» (возможно, она принадлежит самому Миссироли, чьей интеллектуальной честности лучше не доверять), которая завершается такими словами: «…писатель, который отвел послевоенной Италии ведущую политическую и интеллектуальную роль в Европе». Какой Италии? Что-либо относительно этого мог бы сказать Миссироли или ответ можно было бы найти в частных письмах Сореля к Миссироли (эти письма, как было объявлено, должны были быть опубликованы, но если они и будут опубликованы, то лишь частично), однако вывод можно сделать и из самих многочисленных статей Сореля. Стоит, pro memoria, сделать примечания к некоторым положениям этого очерка, имея в виду, что весь он в целом очень важен для понимания Сореля и его места в послевоенный период:

а) Бернштейн утверждал («Теоретический социализм и практическая социал-демократия», французский перевод, с. 53–54), что суеверное преклонение перед гегелевской диалектикой привело к тому, что Маркс предпочел изобретениям утопистов революционные тезисы, очень близкие традициям якобинцев, бабувистов и бланкистов; однако тогда непонятно, почему в «Манифесте» не говорится о бабувистской литературе, с которой Маркс, несомненно, был знаком. Андлер придерживается мнения (том II его издания «Манифеста», с. 191), что Маркс делает презрительный намек на «Заговор равных», когда говорит о всеобщем и грубом аскетизме, который встречается в самых ранних требованиях пролетариата после Французской революции;

б) Маркс якобы так и не смог полностью освободиться от гегельянского понимания истории, согласно которому человечество переживает разные эры, в зависимости от последовательности развития духа, стремящегося достигнуть совершенного воплощения мирового разума. К теории своего учителя он добавляет теорию классовой борьбы: хотя люди только и делают, что ведут социальные войны, в которые они вовлекаются из-за экономических противоречий, тем не менее они бессознательно участвуют в деле, которое допускается только метафизикой. Это весьма рискованная гипотеза Сореля, и он не доказывает ее; однако она ему явно по сердцу, – то ли в связи с его восхвалением России, то ли из-за предвидения культурного значения Италии (следует отметить в связи с этим сближением России и Италии позицию Д'Аннунцио, почти в то же самое время отраженную в рукописях, распространенных весной 1920 года; был ли знаком Сорель с его позицией? Только Миссироли мог бы ответить на этот вопрос). По мнению Сореля, «Маркс настолько верил в то, что история подчиняется законам развития духа, что учил, что после падения капитализма эволюция к полному коммунизму будет происходить без классовой борьбы („Письмо о Готской программе“). Кажется, Маркс, как и Гегель, полагал, что разные моменты процесса развития проявляются в различных странах, каждая из которых наиболее соответствует тому или иному из этих моментов (смотри предисловие к русскому изданию „Манифеста“ от 21 января 1882 года). Эту свою теорию он так и не изложил в явном виде; таким образом, многие марксисты убеждены, что все стадии эволюции капитализма должны проявляться в одной и той же форме у всех современных народов. Слишком уж мало гегельянства в таких марксистах»;

в) Вопрос: до или после 1848 года? Сорель не понимает значения этой проблемы, несмотря на существующую на этот счет литературу (пусть даже дешевую), и указывает на «любопытное» (sic) изменение, происшедшее в настроениях Маркса к концу 1850 года: в марте Маркс подписал манифест революционеров, нашедших убежище в Лондоне, где была намечена программа революционной агитации, необходимой в виду новых близких общественных потрясений, программа, которую Берн-штейн считает находящейся на уровне революционеров-кружковцев («Теоретический социализм…», с. 51), однако впоследствии Маркс убедился, что революция, порожденная кризисом 1847 года, окончилась с этим кризисом. Период после 1848 года был периодом небывалого расцвета; таким образом, для предполагаемой революции не хватало первого из необходимых условий: наличия пролетариата, доведенного до праздности и готового сражаться (ср. Андлер, с. 55–56, но какого издания?). Тут-то якобы и родилась у марксистов теория обнищания, которая должна была напугать рабочих и заставить их бороться и в период процветания из опасения возможного ухудшения их положения (объяснение ребяческое и опровергаемое фактами, даже если верно, что теория обнищания была превращена в подобное орудие, аргумент непосредственного убеждения: в конце концов, разве это было что-то надуманное? О времени, когда возникла теория обнищания, надо прочитать в работе Роберто Михельса);

г) О Прудоне: «Прудон принадлежал к той части буржуазии, которая была более близка к пролетариату; поэтому марксисты смогли обвинить его в том, что он буржуа, в то время как наиболее проницательные писатели считают его удивительно похожим на наших (то есть французских) крестьян и ремесленников (ср. Даниэль Галеви в „Деба“ от 3 января 1913 года)». С этим мнением Сореля можно согласиться. А вот как Сорель объясняет «юридическое» мышление Прудона: «Вследствие ограниченности своих доходов крестьяне, владельцы самых маленьких фабрик, мелкие торговцы вынуждены стойко защищать свои интересы в суде. Социализм, который намерен защищать сословия, расположенные на низших ступенях экономики, естественно, должен придавать большое значение гарантии права, и эта тенденция особенно сильна у таких писателей, которые, как Прудон, полны воспоминаний о сельской жизни». Он приводит и другие соображения для подкрепления этого вовсе не убедительного анализа: юридическое мышление Прудона связано, дескать, с его антиякобинством, с писательскими воспоминаниями о Французской революции и о старом режиме, который, как предполагается, привел к якобинскому взрыву именно из-за произвола судебных властей. Юридическое мышление является сущностью мелкобуржуазного реформизма Прудона, а его социальное происхождение способствовало формированию этого мышления через другую, «более высокую» связь понятий и чувств. В общем, в этом исследовании Сорель приближается к образу мыслей «ортодоксов», которых он так презирал. Странно то, что Сорель, имея такое убеждение относительно социальной направленности Прудона, превозносил и то и дело предлагал его в качестве образца или источника принципов, предназначенных современному пролетариату; если юридическое мышление Прудона имеет такое происхождение, почему рабочие должны заниматься проблемой «нового права», «гарантии права» и т. д.?

Отсюда складывается впечатление, что очерк Сореля обкарнали и что не хватает еще одной части, касающейся итальянского фабричного движения: из опубликованного текста можно предположить, что Сорель нашел в движении внутренних комиссий, которые были призваны контролировать управление фабрикой и в целом все внутрифабричное «законодательство», зависевшее только от бесконтрольного произвола предпринимателей, соответствие требованиям Прудона применительно к крестьянам и ремесленникам. Очерк, в том виде, в каком он опубликован, непоследователен и незавершен, а его вывод относительно Италии («Многие причины давно побудили меня предположить, что то, что гегельянец назвал бы „Weltgeist“, сейчас относится к Италии. Благодаря Италии свет новых времен не погаснет») ничем не обосновывается, нет даже намеков в духе Сореля. В последнем примечании имеется указание на советы рабочих и крестьян в Германии, «которые я считал созданными в духе Прудона», и ссылка на «Материалы для теории…» (с. 164 и 394). Было бы интересно узнать, действительно ли очерк был урезан, и кем именно: непосредственно Миссироли или другими?

Примечание 1. Нельзя понять Сореля как «революционного интеллигента», если не представить себе Францию после 1870 года, как нельзя понять Прудона без «антиякобинской паники» периода Реставрации. 1870 и 1871 годы во Франции были свидетелями двух жестоких поражений: национального, которое тяжело подействовало на буржуазную интеллигенцию, и народного поражения Коммуны, тяжело подействовавшего на революционную интеллигенцию; первое породило такие личности, как Клемансо, квинтэссенцию французского националистического якобинства, второе – антиякобинца Сореля и «антиполитическое» профсоюзное движение. Странное антиякобинство Сореля, сектантское, убогое, антиисторическое, является следствием разгрома народа в 1871 году (просмотреть в связи с этим «Письмо к Даниэлю Галеви» в «Мувман сосиалист» от 16 августа и 15 сентября 1907 года); это проливает любопытный свет на его «Размышления о насилии». Разгром 1871 года перерезал пуповину между «новым народом» и традициями 1793 года: Сорель, должно быть, хотел стать выразителем этого разрыва между народом и историческим якобинством, но это ему не удалось.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тюремные Тетради (избранное)"

Книги похожие на "Тюремные Тетради (избранное)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)"

Отзывы читателей о книге "Тюремные Тетради (избранное)", комментарии и мнения людей о произведении.