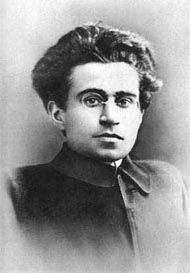

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тюремные Тетради (избранное)"

Описание и краткое содержание "Тюремные Тетради (избранное)" читать бесплатно онлайн.

Антонио Грамши – основатель и руководитель итальянской коммунистической партии (1923–1924), депутат парламента от ИКП (1924–1926). Арестован в 1926-м по статье 184 нововведенного фашистами Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Единый Свод Законов по Общественной Безопасности).[1] Основной свой труд «Тюремные тетради» написал в период с 1926-го по 1937-й год. В августе 1931-го тяжело заболел. Длительные периоды находился в различных тюремных клиниках. Срок заключения Грамши истек 21-го апреля 1937-го, через шесть дней (утром 27-го апреля) он умер.

Заметки, носящие сборное название «Тюремных тетрадей», которые он сделал в тюрьме с 1926-го по 1937-й год, содержат потрясающее собрание знаний об организации общества, науке и искусстве. Цензура, которой подвергались заметки, заставила автора отказаться от стандартной терминологии марксистского классового анализа. Как ни парадоксально, но это сделало заметки более понятными широкой аудитории, в том числе и сейчас…

К.Л.М.

Чисто прикладная ценность формальных логики и методологии. Формальная логика и абстрактная методология сближаются с «филологией». Филология, так же как и эрудиция, имеет прикладной характер. Аналогичная роль принадлежит математическим наукам. Выделяя прикладную роль формальной логики, мы приходим к выводу, что она имеет свой смысл и свое содержание (которое заключено в ее функциях) так же, как имеют свою ценность и свое содержание рабочие орудия и инструменты. То, что напильник может употребляться равным образом для обработки железа, меди, дерева, различных металлических сплавов и т. д., не означает, что он не имеет своего «содержания», является чисто формальным и т. д. Точно так же и формальная логика имеет свое развитие, свою историю и т. д., ее можно преподавать, совершенствовать и т. д.

Техника мышления. В связи с этой проблемой следует обратиться к содержащемуся в предисловии к «Анти-Дюрингу» (изд. 3-е, Штутгарт, 1894, с. XIX) положению о том, что «искусство оперировать понятиями не есть нечто врожденное и не дается вместе с обыденным, повседневным сознанием, а требует действительного мышления, которое тоже имеет за собой долгую эмпирическую историю, столь же длительную, как и история эмпирического исследования природы» (цитируется в книге Кроче «Исторический материализм и марксистская политэкономия», 1921, 4-е изд., с. 31). Эта идея повторяется в нескольких местах. Следует посмотреть текст самого Энгельса, чтобы поставить данный отрывок в общую связь с ним. Кроче, цитируя вышеприведенное высказывание, отмечает мимоходом, что это не какая-то «редкостная» идея, она вошла в обыденное сознание еще до Энгельса. Но дело ведь не в том, насколько оригинальна или редкостна эта идея в данном случае и в трактовке данного вопроса, а в том, каково ее значение и какое место она должна занять в системе философии практики, в том, чтобы выяснить, получила ли она подобающее «практическое и культурное» признание. К этой идее следует обратиться, чтобы уяснить, что имеет в виду Энгельс, когда пишет, что после нововведений, принесенных философией практики, от старой философии осталась, в частности, формальная логика. Кроче приводит данное высказывание в своем сочинении о Гегеле, сопроводив его восклицательным знаком. Удивление Кроме по поводу той «реабилитации» формальной логики, которая, по-видимому, заключена в этом высказывании Энгельса, следует поставить в связь, например, с его учением о технике искусства и с целым рядом других его суждений, в которых получают свое итоговое выражение присущий в действительности его взглядам «антиисторицизм» и абстрактность методологии («различия», которые Кроче в качестве «методологического» принципа ввел в «диалектическую» традицию и гордится этим, из научного принципа превращаются – вследствие их формального применения – в причину «абстрактности» и антиисторицизма). Однако аналогия между техникой искусства и техникой мышления является поверхностной и ложной, по крайней мере в определенном смысле. Может существовать художник, который «сознательно» или «рефлективно» не хочет ничего знать о разработанных до него технических приемах (свои технические приемы он попросту заимствует из обиходных представлений); но ничего подобного не может быть в науке, где имеет и должен иметь место прогресс, где прогресс познания тесно связан с прогрессом инструментов, технических средств, методологии, более того, обусловлен им, собственно, так же, как в экспериментальных науках в узком смысле слова.

Следует даже поставить вопрос, не является ли современный идеализм, и в частности крочеанство, которое сводит философию к методологии истории, в сущности «техникой»; не является ли и само понятие «умозрение» в сущности «техническим» поиском, разумеется, в смысле более высоком, менее поверхностном и материальном, чем поиск, приведший к созданию школьной формальной логики. К такой точке зрения как будто близок Адольфо Омодео, когда пишет («Критика» от 20 июля 1932 года, с. 295): (Луази), «который по опыту знает, что такое теологические системы, относится настороженно к философским системам. Он боится, что формула системы убьет всякий интерес к конкретной истории, что умозаключение, полученное путем более или менее диалектических рассуждений, не наполнится тем человеческим содержанием, какое дает действительно пережитый процесс духовного формирования. И в самом деле, во всей после-кантовской философии наряду с приближением к панисторическому видению активно проявляется метаисторическая тенденция, которая сама по себе есть попытка создать метафизическое понятие духа. Луази замечает ту потребность, которая в Италии вызвала попытку свести философию лишь к абстрактной методологии истории, направленную против метафизического чванства, презирающего „грубую материальность истории“. Свою мысль он довольно хорошо поясняет, разбирая вопрос о морали. Он отбрасывает философские формулы, поскольку они являются отвлеченными суждениями о морали и не принимают во внимание проблему жизни и морального действия, формирования личности и сознания, то есть то, что мы обычно называем историчностью духа, которая вытекает не из положений абстрактной философии. Однако это требование, может быть, заходит слишком далеко – оно доводится до непризнания роли философии как средства подвергнуть наши идеи методологическому контролю».

В высказывании Энгельса следует видеть именно это, хотя и не строго сформулированное, методологическое требование; оно тем более важно, чем больше в нем подразумевается обращение не к интеллигентам и так называемым образованным классам, а к необразованным народным массам, которым еще нужно усвоить формальную логику, самую элементарную грамматику мышления и языка. Может возникнуть вопрос о том, какое место такая техника должна занять в рамках философской науки, то есть является ли она частью науки как таковой, уже разработанной, или же частью введения в науку, частью самого процесса выработки научных знаний. (Так, никто не может отрицать значение в химических реакциях веществ-катализаторов на том основании, что от них не остается следа в конечном результате.) В отношении диалектики возникает та же самая проблема: она представляет собой новый способ мышления, новую философию, но в силу этого представляет собой также и новую технику. Не являются ли также вопросами техническими принцип различия, утверждаемый Кроче, и вся его полемика с актуализмом Джентиле? Можно ли оторвать технические аспекты от самой философии? Их можно, однако, выделить, если иметь в виду практические цели обучения. В самом деле, следует обратить внимание на то, какое значение имеет техника мышления в построении учебных программ. Нельзя также считать технику мышления чем-то подобным старой риторике. Последняя не создавала художников, не формировала вкуса, не вырабатывала критериев оценки прекрасного: она была полезна лишь для создания некоторого культурного «конформизма» и разговорного языка образованных людей. Техника же мышления, если она будет разработана как таковая, конечно, не создаст сама по себе великих философов, но позволит выработать критерии оценки и контроля и выправить те искривления мысли, которые типичны для обыденного сознания.

Было бы интересно провести сравнительный анализ техники обыденного сознания, философии простого человека и техники рационального и последовательного мышления. Также в связи с этим справедливо замечание Маколея о логических слабостях той культуры, которая сформировалась под воздействием ораторского красноречия и декламации.

Всю эту проблематику нужно обстоятельно изучить, собрав о ней весь возможный материал. С этой проблемой следует связать поставленный прагматистами вопрос о языке как причине ошибок: см. Преццолини, Парето и др. Необходимо глубже исследовать вопрос об изучении техники мышления как пропедевтики, как процесса выработки знаний, но здесь нужно проявлять осторожность, поскольку образ технического «орудия» может ввести в заблуждение. Между «техникой» и «мышлением в действии» существует более тесное единство, чем в экспериментальных науках между «материальными орудиями» и наукой в собственном смысле этого слова. Вероятно, можно представить себе астронома, не умеющего пользоваться астрономическими приборами (он может, скажем, получать материал исследования от других лиц для математического анализа), поскольку отношения между «астрономией» и «астрономическими приборами» являются чисто внешними и механическими, но и в астрономии тоже есть своя техника мышления, а не только техника материальных орудий. Поэт может не уметь ни читать, ни писать; в определенном смысле также и мыслитель может прибегнуть к чьей-либо помощи, если речь идет о том, чтобы прочитать или записать все то, что его интересует или что он уже обдумал сам. Ибо чтение и письмо имеют отношение к памяти, они помогают памяти. Технику мышления нельзя сравнивать с данными операциями; поэтому вряд ли можно сказать, что этой технике следует обучать так же, как следует учить читать и писать, то есть не касаясь при этом философии, так же как чтение и письмо не касается поэта.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тюремные Тетради (избранное)"

Книги похожие на "Тюремные Тетради (избранное)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)"

Отзывы читателей о книге "Тюремные Тетради (избранное)", комментарии и мнения людей о произведении.