Юрий Емельянов - Троцкий. Мифы и личность

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Троцкий. Мифы и личность"

Описание и краткое содержание "Троцкий. Мифы и личность" читать бесплатно онлайн.

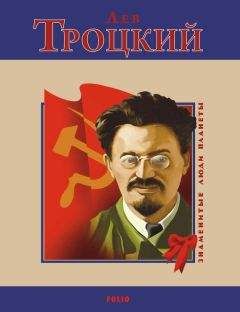

Фигура Троцкого – неистового революционера, соратника Ленина, создателя Красной Армии, оппозиционера и противника Сталина – до сих пор вызывала и вызывает много споров как среди его политических приверженцев и противников, так и среди историков. Для одних это великий практик марксизма, для других – зловещая фигура мировой закулисы. Однако, несомненно, одно – перед нами незаурядная, яркая личность, повлиявшая на ход мировой истории.

Новая книга историка Ю.В.Емельянова, известного своей непредвзятостью и редкой объективностью в исследованиях, особенно ценна тем, что знаменитый «перманентный революционер» предстает в своем подлинном облике.

Само понятие «интеллигенция» для обозначения лиц, профессионально занятых умственным трудом, было введено писателем П. Боборыкиным в 70-х годах XIX века. В «Толковом словаре» Владимира Даля, вышедшем в свет в 1881 году, давалось такое определение этому слову: «Разумная, образованная, умственно развитая часть жителей». Это определение, предполагавшее, в частности, некоторое сомнение в «разумности» и «умственной развитости» остальной части «жителей», ко многому обязывало. Лица умственного труда составляли лишь 2,7% населения России. Многие из них воспринимали себя в качестве представителей нового самопровозглашенного сословия и единственной «умственно развитой силы», способной разумно устроить общество и играть ту же роль, которую играли руководители «третьего сословия» в годы французской революции. Многие интеллигенты подхватили народнические идеи о решающей роли «героя», который поведет за собой толпу. Эти идеи лишь усиливали самомнение интеллигенции о своем высоком историческом предназначении. В своей работе «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», написаной в 1895 году, Плеханов писал: «Как ни любит герой толпу, как ни полон он сочувствия к ее вековой нужде, к ее беспрерывным страданиям, – он не может не смотреть на нее сверху вниз, не может не сознавать, что все дело в нем, в герое, между тем, как толпа есть чуждая всякого творческого элемента масса, что-то вроде огромного количества нулей, получающих благотворное значение только в том случае, когда во главе их снисходительно становится добрая, «критически мыслящая» единица». По мнению Плеханова, такие идеи были «основою страшного, можно сказать отвратительного самомнения «критически мыслящей» немецкой «интеллигенции» сороковых годов, а в настоящее время порождают «тот же недостаток и в интеллигенции России».

В то же время преувеличенные представления о своей роли в обществе и поверхностно воспринятые идеи об общественном развитии в интеллигентской среде часто не выдерживали испытания временем. Следствием этого были постоянные идейные метания среди значительной части интеллигенции, внутренняя противоречивость их идейно-политических позиций. Представление о своем руководстве народом сочеталось с «поклонением народу», что, по оценке Н.А. Бердяева, являлось основным «моральным догматом большей части интеллигенции». Это «поклонение» заставляло многих интеллигентов заниматься просветительской и благотворительной работой, «идти в народ», поддерживать начинания, направленные на улучшение положения народа, и приветствовать те художественные и публицистические произведения, в которых обращалось внимание на острые проблемы подавляющего большинства населения страны.

Заслуги российской интеллигенции в привлечении внимания к положению большинства народа и усилия многих лиц умственного труда., по облегчению его участи были очевидны. Правда, зачастую «поклонение перед народом» превращалось в повторение стереотипизированных фраз людьми, которые не имели ясного представления о подлинной жизни народа. Это несоответствие между иконописным образом «народа» и реальностью высмеял Максим Горький в романе «Жизнь Клима Самгина»: «Чтобы легче было любить мужика, его вообразили существом исключительной духовной красоты, украсили венцом невинного страдальца, нимбом святого…» В интеллигентской семье Самгина мальчик с детства привык повторять стихи Некрасова, а поэтому, оказавшись на сельской ярмарке, он не узнал людей из народа, совершенно не похожих на сложившиеся у него представления. «Клима очень удивила огромная толпа празднично одетых баб и мужиков, удивило обилие полупьяных, очень веселых и добродушных людей. Стихами, которые отец заставлял его выучить и заставлял читать при гостях, Клим спросил дедушку: «А где же настоящий народ, который стонет по полям, по дорогам, по тюрьмам, по острогам, под телегой, ночуя в степи?» Старик засмеялся и сказал, махнув палкой на людей: «Вот это он и есть, дурачок!»

Постоянно читал Лейбе стихи Некрасова и Моисей Шпенцер. Их чтение, разборы его произведений, а также книг других авторов, которые писали о тяжкой доле народа, разговоры в семье Шпенцеров заставляли подростка по-иному взглянуть на положение тех, кто работал на его отца. Еще во время первого пребывания Моисея Шпенцера в Яновке Лейба стал свидетелем его реакции на наказание работника. «Когда приказчик отхлестал однажды длинным кнутом пастуха, который продержал до вечера лошадей у воды, Моня побледнел и сказал сквозь зубы: «Какая гадость!» И я чувствовал, что это гадость. Не знаю, почувствовал бы я это без него. Думаю, что да. Но во всяком случае он помог мне в этом, и уже это одно привязало меня к нему на всю жизнь чувством благодарности».

Возвращаясь в деревню на школьные каникулы, Лейба все чаще обращал внимание на примеры бедственного положения людей из народа. Теперь он замечал «босую женщину… мать полоумного подпаска Игнатки», которая пришла просить деньги у отца Лейбы. «Но дома никого нет и некому дать рубль. Она будет ждать до вечера».

Лейба обратил внимание и на то, как его отец забрал у мужик.) корову, которая забрела в хозяйское поле. «Отпустите, ради Бога, корову», – просил мужик и «клялся, что не пустит ее больше и хлеба. Отец отвечал: «Корова твоя съест на гривенник, а убытку сделает на десять рублей». Мужичок повторял свое, и в мольбе его звучала ненависть. Сцена эта потрясла меня всего, насквозь, до последних фибр в теле».

Впрочем, эти эпизоды не мешали Лейбе помогать отцу в исполнении хозяйских обязанностей. Троцкий вспоминал, что «во время каникул я бывал за счетовода, т. е. вперемежку со старшим братом и старшей сестрой записывал в книгу нанятых рабочих, условия найма и отдельные выдачи продуктами и деньгами… Обманов при расчете никогда не было, но условия договора истолковывались всегда жестко». Правда, Троцкий уверял, что он старался отстаивать интересы работников и «это раздражало отца».

Защита интересов народа связывалась в сознании интеллигенции не только с оказанием посильной помощи нуждающимся, но так же предполагала активную критику существующих порядков, которая перерастала в борьбу против существующего строя. Оппозиционность, которой пропитался Лейба Бронштейн в семье Шпенцеров, органично соответствовала господствующим настроениям значительной части российской интеллигенции. В своей статье «Интеллигенция и революция», П.Б. Струве писал: «Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему».

Характеризуя воспитание молодежи в «общественной атмосфере» 90-х гг., М.О. Гершензон писал: «Юношу на пороге жизни встречало строгое общественное мнение и сразу указывало ему высокую, простую и ясную цель. Смысл жизни был заранее установлен общий для всех, без всяких индивидуальных различий… За всю грязь и неурядицу личной и общественной жизни вину несло самодержавие – личность признавалась безответственной».

Возможно, что легкость, с которой Лева подчинился этим новым установкам, объяснялась привитой с детства верой в необходимость беспрекословно соблюдать бесконечное количество правил и запретов. Теперь на смену заветам древней иудейской религии приходили правила и запреты захватывающей воображение веры самых просвещенных людей, которых он когда-либо знал.

Как и религиозная система мышления, вера многих российских интеллигентов исходила из непримиримой борьбы Добра (на стороне которого выступали они) и Зла (на стороне которого находились власть имущие). Говоря о склонности многих интеллигентов к упрощенному морализаторству, С.Л. Франк писал в статье «Этика нигилизма»: «Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые». Простота основных установок новой веры делала ее удобной для усвоения подростковым сознанием. Более того, в ту пору среди интеллигенции было распространено преклонение перед максимализмом молодежи. Это позволило С.Н. Булгакову в статье «Героизм и подвижничество» говорить о «духовной педократии» российского общества. Он писал об «уродливом» соотношении, «при котором оценки и мнения «учащейся молодежи» оказываются руководящими для старейших, перевертывает вверх ногами естественный порядок вещей и в одинаковой степени пагубно и для старших, и для младших».

Искусственное поддержание в этой среде «молодежного стиля» в мыслях, речах и поведении неизбежно способствовало созданию эмоционально взвинченной, постоянно раздраженной атмосферы. Скорее всего, М.О. Гершензон не сильно преувеличивал, описывая в своей статье «Творческое самосознание» душевное состояние большинства российской интеллигенции тех лет: «Наша интеллигенция на девять десятых поражена неврастенией; между нами почти нет здоровых людей – все желчные, угрюмые, беспокойные лица, искаженные какой-то тайной неудовлетворенностью; все недовольны, не то озлоблены, не то огорчены». Раздражительность и неуживчивость, склонность к перепадам настроения между экзальтированностью и приступами уныния и плаксивости, характерные для Лейбы Бронштейна, были в такой среде обычным явлением, а склонность к истеричности – нормой поведения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Троцкий. Мифы и личность"

Книги похожие на "Троцкий. Мифы и личность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Емельянов - Троцкий. Мифы и личность"

Отзывы читателей о книге "Троцкий. Мифы и личность", комментарии и мнения людей о произведении.