Юрий Емельянов - Троцкий. Мифы и личность

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Троцкий. Мифы и личность"

Описание и краткое содержание "Троцкий. Мифы и личность" читать бесплатно онлайн.

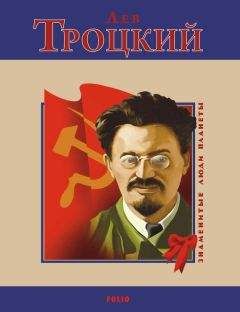

Фигура Троцкого – неистового революционера, соратника Ленина, создателя Красной Армии, оппозиционера и противника Сталина – до сих пор вызывала и вызывает много споров как среди его политических приверженцев и противников, так и среди историков. Для одних это великий практик марксизма, для других – зловещая фигура мировой закулисы. Однако, несомненно, одно – перед нами незаурядная, яркая личность, повлиявшая на ход мировой истории.

Новая книга историка Ю.В.Емельянова, известного своей непредвзятостью и редкой объективностью в исследованиях, особенно ценна тем, что знаменитый «перманентный революционер» предстает в своем подлинном облике.

Казалось бы, были приняты все возможные в те времена меры для создания благоприятных условий существования еврейского народа в границах Российской империи. Лишь 34-я статья «Положения» содержала ограничения на коммерческую деятельность евреев. Она запрещала евреям заниматься производством и продажей спиртного: «Никто из евреев начиная с 1-го генваря 1807 года в губерниях: Астраханской и Кавказской, Малороссийских и Новороссийских, а в прочих начиная с 1-го генваря 1808, ни в какой деревне и селе не может содержать никаких аренд, шинков, кабаков и постоялых дворов, ни под своим, ни под чужим именем, ни продавать в них вина и даже жить в них под каким бы то ни было предлогом, разве проездом. Запрещение сие распространяется также на все шинки, постоялые дворы или другие заведения, на большой дороге, состоящие, кому бы они ни принадлежали, обществам или частным лицам». Впрочем, массового выселения евреев из деревень не произошло. Более того, как подчеркивалось в «БСЭ», «богатые еврейские арендаторы легко вступали в сделки с помещиками и вкупе с ними продолжали спаивать и разорять крестьянские массы».

О том, что все эти запреты, коснувшиеся мелких предпринимателей, не затронули крупных производителей спиртного, косвенным образом свидетельствует стихотворение А.К. Толстого «Богатырь», написанное в 1849 году и запрещенное царской цензурой. Поэт утверждал, что евреи-фабриканты получили «за двести мильонов» право на производство спиртных напитков. В результате этого, сокрушался поэт:

Стучат и расходятся чарки,

Рекою бушует вино,

Уносит деревни и села

И Русь затопляет оно.

В то же время представители крупной еврейской буржуазии предпринимали усилия для того, чтобы расширить деловую активность евреев за пределами питейных заведений в деревне. Как отмечалось в «БСЭ», в 1803 году коммерсант Ноткин «выступил с планом насаждения еврейских фабрик, привлечения евреев к производительному труду и распространения среди них «казенного просвещения»… За лозунгом оздоровления экономической деятельности евреев скрывалось весьма реальное классовое устремление еврейской буржуазии внедриться в фабрично-заводскую промышленность. Этому отвечали и интересы правительства, которое оказывало «ободрение» еврейским фабрикантам как отводом земли и ссудами, так и прикреплением крестьян».

Одновременно правительство предприняло энергичные усилия для того, чтобы превратить большинство еврейского населения, состоявшее из шинкарей и корчмарей, мелких торговцев и людей без определенных занятий, в земледельческий народ. Однако, как убедительно показал в своем исследовании А.И. Солженицын, эти усилия царского правительства столкнулись с огромными трудностями. Ссылаясь на исследования «еврея В.Н. Никитина, ребенком взятого в колонисты», писатель указывал, что «цель правительства была… кроме государственной задачи освоения обширных ненаселенных земель, – расселить евреев просторнее, чем они живут, привлечь их к производительному физическому труду и удалить от «вредных промыслов», при которых они «массами волей-неволей отягощали и без того… незавидный быт крепостных крестьян»… Однако евреи далеко не спешили в земледельцы. Желающих переселяться сперва оказалось лишь три дюжины семейств».

Хотя потом приток переселенцев увеличился, «к 1812 открылось, что из вышедших уже на поселение 848 семейств осталось 538, в отлучках 88 семейств (уходили на промыслы в Херсон, Николаев, Одессу и даже в Польшу), а остальных – вовсе нет, исчезли». Правительство признало провал колонизации «по узнанному их (евреев) отвращению к земледелию, по незнанию как за него приняться и по упущениям смотрителей». Новые попытки посадить евреев на землю завершались также плачевно. Будущий декабрист П.И. Пестель так объяснял эти неудачи: «Ожидая Мессию, считают себя евреи временными обывателями края, где находятся, и потому никак не хотят земледелием заниматься, ремесленников даже отчасти презирают и большею частью одною торговлею занимаются». Совершенно очевидно, что занятия евреев в местечках (содержание питейных заведений, мелкое предпринимательство) не подготовили их к крестьянскому труду, требующего немалой физической подготовки, а также разнообразных знаний природы и долгого опыта сельскохозяйственной деятельности.

Солженицын приводил слова Никитина, описывавшего положение евреев-колонистов в Херсонской губернии в 1845 году: «Хозяйство в весьма неудовлетворительном состоянии; большая часть этих колонистов очень бедна: чуждаясь всякой земляной работы – не многие из них порядочно обрабатывают землю, а потому и при хороших урожаях получают очень скудные результаты», «земля в огородах – не тронута», женщины и дети не заняты на земле, «30-деся-тинный участок «едва обеспечивал дневное пропитание». «Примеру немецких колонистов» следовало самое незначительное число еврейских поселенцев; большая же часть их показала явное отвращение к земледелию и старалась исполнить требования начальства для того, чтобы получить потом паспорт на отлучку»… Много земли они оставляли в залежи, возделывали землю по клочкам, где вздумается… Слишком небрежно обходились со скотиной… лошадей заганивали в езде и мало кормили, особенно в шабашные дни», нежных коров немецкой породы доили в разное время, отчего они переставали давать молоко».

О том, что и через 40 лет мало что изменилось в положении и деятельности евреев-колонистов на Херсонщине, свидетельствовали воспоминания Троцкого, описавшего жизнь колонистов Громоклеи в 80-х гг.: «Колония располагалась вдоль балки: по одну сторону – еврейская, по другую – немецкая. Они резко отличны. В немецкой части дома аккуратные, частью под черепицей, частью под камышом, крупные лошади, гладкие коровы. В еврейской части – разоренные избушки, ободранные крыши, жалкий скот». Попытки правительства России превратить евреев в крепких деревенских хозяев-землепашцев окончились неудачей.

С неменьшими трудностями столкнулось царское правительство Николая I в своих попытках заставить евреев служить в армии. По словам АИ. Солженицына, «первая энергичная мера относительно евреев, которою Николай занялся от начала царствования, – уровнять евреев с русским населением в несении всех государственных повинностей, а именно: привлечь их ко всеобщей личной рекрутской повинности, которую они не знали от самого присоединения к России». Считалось, что «рекрутская повинность уменьшит число евреев, не занимавшихся производительным трудом», а также «что оторванность рекрута от густой еврейской среды будет способствовать приобщению его к общегосударственному порядку жизни, а то и к православию». Хотя от рекрутских наборов были освобождены многие категории евреев (купцы всех гильдий, жители сельскохозяйственных колоний, цеховые мастера, механики на фабриках, раввины и все евреи, имевшие среднее и высшее образование), власти не могли добиться набора в армию требуемого числа евреев. «При введении среди евреев регулярной рекрутской повинности – подлежащие призыву мужчины стали утекать и не давались в полном числе».

Сопротивлением были встречены и учрежденные при Николае I школы для еврейских детей, в которых «только еврейские предметы преподавались педагогами еврейскими (и на иврите), а общие – русскими». Как замечает А.И. Солженицын, «еще немало лет еврейское население отвращалось от этих школ, испытывало «школобоязнь». Историк Ю. Гессен писал: «Подобно тому как население уклонялось от рекрутчины, оно спасалось от школ, боясь отдавать детей в эти рассадники «свободомыслия». «Зажиточные еврейские семьи, – пишет Солженицын, – зачастую посылали в казенные училища вместо своих детей – чужих, из бедноты… А.Г. Слиозберг вспоминает, что даже и в 70-е годы поступление в гимназию считалось предательством еврейской сущности, гимназический мундир был знаком богоотступничества».

Указ же Николая I, запретившего евреям носить традиционную одежду (тюрбаны у женщин, длинные халаты у мужчин) был встречен как посягательство на основы основ еврейского быта. Генерал Грулев с детства наслушался немало «рассказов взрослых о плаче и рыданиях, которыми сопровождалось введение в действие этого указа. В городах и местечках черты оседлости евреи толпами, стар и млад, мужчины и женщины, бросились на кладбище, где на родных могилах, неистовым воем, плачем и причитаниями молили о заступничестве предков». Многие евреи прибегали к хитростям, чтобы сохранить традиционный наряд. Женщинам, которым было запрещено носить тюрбаны, стали носить на голове повязки из «черного атласа со сборками в виде вьющихся волос и даже с пробором из белой шелковинки; так чтобы с внешней стороны было похоже на прическу из собственных волос, которые по-прежнему прятались тщательным образом или сбривались вовсе… Прошло, однако, немного лет и молодые еврейки скоро забыли свои дореформенные полуазиатские одежды и охотно стали франтить в европейских костюмах».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Троцкий. Мифы и личность"

Книги похожие на "Троцкий. Мифы и личность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Емельянов - Троцкий. Мифы и личность"

Отзывы читателей о книге "Троцкий. Мифы и личность", комментарии и мнения людей о произведении.