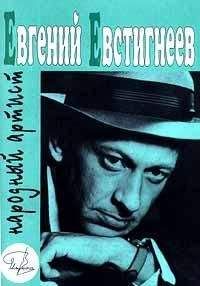

Ирина Цывина - Евгений Евстигнеев – народный артист

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Евгений Евстигнеев – народный артист"

Описание и краткое содержание "Евгений Евстигнеев – народный артист" читать бесплатно онлайн.

Евгений Александрович Евстигнеев прижизненно завоевал право называться одним из любимейших артистов, народным не по званию, а по сути. Остается он таким и теперь, когда замечательного актера и человека уже нет среди нас.

В книгу «Евгений Евстигнеев – народный артист» включены воспоминания родных и близких Евгения Александровича, его друзей – тех, кто был рядом во времена рабочей и студенческой юности и в последние годы жизни, актеров и режиссеров, которым посчастливилось работать с ним, людей, составляющих гор-дость отечественной культуры: О. Басилашвили, В. Гафта, М. Козакова, С. Пилявской, К. Райкина, Э. Рязанова, О. Табакова, С. Юрского и др.

– Грибов для меня всегда был примером и эталоном. Однако приехать не смог: на следующий день он улетал в Лондон, где 5 марта ему должны были делать сложную операцию на сердце.

– Влад, ничего не успеваю, – и Женя подробно стал объяснять мне, для чего нужна эта операция и как ее будут делать.

– Да-а, это очень сложно… Значит, мы теперь не скоро с тобой выпьем?

– Почему? 10 марта я выпишусь. Через три дня после такой операции Т. уже коньячок пил…

Женя сказал, что едет с женой, Ирой, что она будет рядом с ним, что все организовал Николай Губенко, а оплачивает Министерство культуры («У меня же таких денег нет»), что к середине марта он должен вернуться в Москву, потому что отменить спектакль, назначенный на 17 марта, нельзя – все билеты проданы до апреля.

По тому, как подробно Евстигнеев мне все это описывал, чувствовалось, что он хоть и волнуется, но уверен, что будет так, как говорит. Женя был оптимистом, верил, что все будет хорошо, но произошло самое страшное – он умер до операции…

…Так получилось, что его первой ролью во МХАТе, куда он был принят в сезон 56 –57-го годов, после окончания Школы-студии МХАТа, должен был стать адвокат Хоукинс в «Ученике дьявола». В ходе репетиций, когда мы уже закончили работу «за столом» и начали «ходить», режиссер показал всем актерам, занятым в этой картине, мизансцены и сказал: «Ну а теперь будем их оборганичивать…» Мне показался довольно странным такой метод работы. А Женя вдруг сыграл всю роль «одним махом» – с какими-то ужимками и фортелями… Меня сразу тогда поразила его виртуозность. Но в самом спектакле он, к сожалению, так и не участвовал: его взял в свою команду Олег Ефремов: вместе с молодыми актерами из разных театров они создавали будущий «Современник».

В этом театре я видел Евстигнеева почти во всех его ролях. То была прекрасная пора юности «Современника», пора всеобщей любви к нему. К сожалению, в тогдашнем МХАТе мало кто смотрел его спектакли, и я с восторгом рассказывал о них своим коллегам. Однажды А. К. Тарасова даже сказала мне: «Раз тебе так нравится этот театр, иди туда работать…» На что я ответил: «Да, меня приглашал Олег Ефремов, но я хочу, чтобы у нас в театре было так же интересно жить и работать».

Хотя МХАТ мои друзья из «Современника» тогда почти презирали, я со многими из них дружил, часто общался. И какая же была радость, когда в 1970 году Ефремов и Евстигнеев пришли к нам в театр! Сколько надежд и разных планов!.. Появилась вера, что состоится, наконец, третье поколение артистов в Художественном театре.

Когда-нибудь историк театра подробно исследует и объективно оценит, что дала МХАТу эта «посадка», это «скрещивание»… Сейчас я просто хочу вспомнить, как искренне поддерживал тогда Женя своего друга и учителя Олега Ефремова, которого оставшиеся современниковцы обвиняли в предательстве.

В те годы в нашем театре было много разных собраний и споров. Женя искренне, почти слепо верил, что Ефремов и его «команда» спасут МХАТ. Он активно доказывал, и не на словах, а на деле, необходимость обновления, осовременивания мхатовского искусства.

Его дебютом на сцене Художественного театра стали две крайне противоположные роли, и сыграл он их с блеском. Это Петр Хромов, азартный, заводной, честный парень в «Сталеварах», и мудро-загадочный старик Адамыч в «Старом Новом годе».

Образы Евстигнеева всегда были узнаваемы, невероятно яркими и обаятельными. И каждый раз он выступал «адвокатом», а не «прокурором» своих героев. Это было его постоянное творческое кредо. Тогда он продолжал еще играть свои коронные роли в «Современнике» – в «Голом короле» и Сатина в спектакле «На дне». Кстати, о последнем. Во МХАТе Евстигнеев так и не встретился на сцене со «стариками», а вот в «современников – ском» играл однажды с А. Н. Грибовым – тот срочно заменил заболевшего И. Квашу в роли Луки.

Как же интересно было следить за «слиянием» двух «систем» – старой, мхатовской, и новой, «современниковской»! Грибов страшно волновался – ведь спектакля этого он не видел, а репетиций почти не было. Женя потом тоже рассказывал, как все они переживали и как в первый момент никак не могли уловить грибовскую манеру игры, а потом очень оценили этот «урок» великого артиста. Да и Грибов, конечно, увидел много нового в этом свежем и интересном прочтении классической пьесы М. Горького.

Евстигнеев всегда много снимался в кино. Ведь именно кино принесло ему всеобщую любовь и известность. Однажды он мне предложил выступить вместе в творческом вечере:

– Одно отделение ты со своими роликами, а другое – я с тобой и со своими роликами…

– А как это будет?

– Очень просто – ты будешь задавать мне вопросы, а я отвечать на них…

Он отобрал фрагменты своих фильмов, в том числе даже из запрещенного тогда «Скверного анекдота».

Это были увлекательные встречи. Я получал от них удовольствие не меньшее, чем зрители. Мы договорились с Женей, что я буду задавать ему «неожиданные» вопросы и только «трудные», а не те, что бывали в записках зрителей, – про жену и детей.

Вот некоторые его ответы, записанные мной тогда:

– Мы, актеры, вторичные в работе, но наша профессия уникальна в своем роде, и печать авторства она все-таки имеет…

– Я не принадлежу к «смешным» актерам, а всегда иду от жизни. Для меня роль – это повод высказаться о том, как ты видишь мир и жизнь, хотя порой играются определенные образы…

– Но если я сумел что-то такое о себе рассказать, что взволновало зрителя, то это уже хорошо.

– И еще, мне важно вызывать партнера на «что-то» и от него получить «что-то», и когда от этого возникает живая связь с партнером, то возникает живая жизнь…

– Около шестидесяти ролей сыграл в кино и столько же в трех театрах. Хотя не все хорошо, но плохих ролей, неудач – чтобы так вот совсем «грохнуться», – у меня, пожалуй, не было…

Конечно, самое интересное и таинственное в профессии актера – это как у актера рождается образ. И Евстигнеев на это отвечал так: К Корзухину в «Беге» я подходил легко. Режиссеры мне дали эту возможность. Мы и снимали легко, импр – овизационно… В сцене игры в карты у нас было двадцать два дубля, и не потому, что плохо играли, а просто мы с Михаилом Ульяновым искали «кайф», мы хулиганили – пленка крутится, а мы черт-те что делаем…

О своем очень интересном создании в «Семнадцать мгновений весны» он говорил:

– Образ Плейшнера рождался у меня бессознательно. Зная его трагический конец, мне хотелось найти его смешинку, чудаковатость. Ведь война-то ему ни к чему…

Все это он говорил с иронией и с паузами, что-то не договаривая и показывая намеком эти образы…

Ответы Евстигнеева были всегда, как и его работа над ролями, непредсказуемыми, лаконичными и мудрыми. Мне всегда было интересно понять, откуда все-таки у него такая мудрость наряду с его великим талантом.

Однажды нас пригласили с ним на очередную творческую встречу, в Горький, на его родину. Он поехать из-за съемок не смог и сказал мне:

– Влад, навести там мою маму. Передай мой привет. Скажи, что скоро добьюсь, чтобы ей дали приличное жилье. Расскажи про меня. Я ведь, ты знаешь, письма писать не умею. Вот напишу: «Здравствуй, мама!» – а что и как дальше писать, не знаю…

Я, конечно, навестил его маму, она жила на окраине города. И когда увидел ее, то понял, откуда мудрость и доброта у ее сына, Жени Евстигнеева…

Его интуиция была порой гениальна. Про него один мой друг сказал, что «он ноздрей слышит» (это из «На дне»). Вероятно, именно о таких актерах говорил К. С. Станислав – ский, что им его «система» не нужна – они сами и есть эта «система».

В своих лучших созданиях Евстигнеев так глубоко и точно сразу схватывал характер и «зерно» образа, что уже позволял себе не только играть роль, но еще и «играть ролью». А это высшее искусство, к которому призывал артистов Станиславский, когда репетировал с Михаилом Чеховым «Чайку». И мне кажется, что талант Евстигнеева расцвел именно в работе с такими истинно мхатовскими режиссерами, как О. Ефремов и Г. Волчек. В их спектаклях первоначальная виртуозность Жени всегда была направлена на партнеров, и во всех его лучших ролях у него всегда была «сверхзадача» и «сквозное действие». Это то, что завещал актерам Станиславский.

Думаю, что именно этим и, конечно, гражданственностью и правдой побеждали тогда спектакли «Современника». Но как раз эти качества в 50-е годы стал утрачивать в своих спектаклях МХАТ, хотя в его труппе были великие актеры – ученики Станиславского. Однако это особая и очень сложная тема. Я так определенно говорю только потому, что в 1981 году у нас с Женей было много разговоров и споров на эту тему.

Не знаю, считал ли он меня очень близким другом (вообще у него было много друзей, но совсем близких мало). Для меня же он был именно самым-самым добрым другом (а в театре это встречается так редко)…

Как он умел слушать и порой по-детски, почти наивно, не боясь показаться «необразованным», удивляться каким-то давно известным истинам и воспринимать их как неожиданное открытие!.. Что это было – «подыгрывание» рассказчику или душевная простота? И вообще он умел радоваться жизни и восхищаться успехами своих товарищей. «Блеск! Здорово! Очень хорошо! Все нормально!» – говорил он мне после премьеры «Амадея» и при этом загадочно улыбался, как бы стесняясь своего мнения… Но уж если что не нравилось, то мог и «раздолбать»!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Евгений Евстигнеев – народный артист"

Книги похожие на "Евгений Евстигнеев – народный артист" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ирина Цывина - Евгений Евстигнеев – народный артист"

Отзывы читателей о книге "Евгений Евстигнеев – народный артист", комментарии и мнения людей о произведении.