А. Леонтьев - Деятельность. Сознание. Личность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Деятельность. Сознание. Личность"

Описание и краткое содержание "Деятельность. Сознание. Личность" читать бесплатно онлайн.

"Деятельность. Сознание. Личность" – одна из главных книг выдающегося российского ученого А. Н. Леонтьева (1903–1979), по которой до сих пор в нашей стране учатся студенты-психологи.

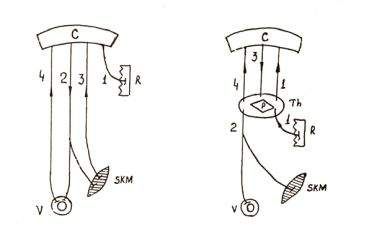

По другому очень важному, намеченному еще Л. С.Выготским, пути проникновения в структуру деятельности со стороны мозга идут нейрописхология и патопсихология. Их общепсихологическое значение состоит в том, что они позволяют увидеть деятельность в ее распаде, зависящем от выключения отдельных участков мозга или от характера тех более общих нарушений его функции, которые выражаются в душевных заболеваниях.

Я остановлюсь только на некоторых данных, полученных в нейропсихологии. В отличие от наивных психоморфологических представлений, согласно которым внешне психологические процессы однозначно связаны с функционированием отдельных мозговых центров (центров речи, письма, мышления в понятиях и т. д.), нейропсихологические исследования показали, что эти сложные, общественно-исторические по своему происхождению, прижизненно формирующиеся процессы имеют динамическую и системную локализацию. В результате сопоставительного анализа обширного материала, собранного в экспериментах на больных с разной локализацией очаговых поражений мозга, выявляется картина того, как именно «откладываются» в его морфологии разные «составляющие» человеческой деятельности.[84]

Таким образом, нейропсихология со своей стороны – т. е. стороны мозговых структур – позволяет проникнуть в "исполнительские механизмы" деятельности.

Выпадение отдельных участков мозга, приводящее к нарушению тех или иных процессов, открывает и другую возможность: исследовать в этих совершенно эксквизитных условиях их функциональное развитие, которое выступает здесь в форме их восстановления. Ближайшим образом это относится к восстановлению внешних и умственных действий, выполнение которых стало недоступным больному вследствие того, что очаговое поражение исключило одно из звеньев той или иной осуществляющей их операции. Для того чтобы обойти предварительно тщательно квалифицированный дефект больного, исследователь проектирует новый состав операций, способных выполнять данное действие, а затем активно формирует у него этот состав, в котором пораженное звено не участвует, но который зато включает в себя звенья, в нормальных случаях избыточные или даже отсутствующие. Нет надобности говорить об общепсихологическом значении этого направления исследований, оно очевидно.

Конечно, и нейропсихологические исследования, так же как и исследования психофизиологические, необходимо ставят проблему перехода от экстрацеребральных отношений к интрацеребральным. Как я уже говорил, проблема эта не может быть решена путем прямых сопоставлений. Ее решение лежит в анализе движения системы предметной деятельности в целом, в которую включено и функционирование телесного субъекта – его мозга, его органов восприятия и движения. Законы, управляющие процессами их функционирования, конечно, проявляют себя, но лишь до того момента, пока мы не переходим к исследованию самих реализуемых ими предметных действий или образов, анализ которых возможен лишь на уровне исследования деятельности человека, на уровне психологическом.

Не иначе обстоит дело и при переходе от психологического уровня исследования к собственно социальному: только здесь этот переход к новым, т. е. социальным, законам происходит как переход от исследования процессов, реализующих отношения индивидов, к исследованию отношений, реализуемых из совокупной деятельностью в обществе, развитие которых подчиняется объективно-историческим законам.

Таким образом, системный анализ человеческой деятельности необходимо является также анализом по-уровневым. Именно такой анализ и позволяет преодолеть противопоставление физиологического, психологического и социального, равно как и сведение одного к другому.

Глава IV

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЗНАНИЕ

Деятельность субъекта – внешняя и внутренняя – опосредствуется и регулируется психическим отражением реальности. То, что в предметном мире выступает для субъекта как мотивы, цели и условия его деятельности, должно быть им так или иначе воспринято, представлено, понято, удержано и воспроизведено в его памяти; это же относится к процессам его деятельности и к самому себе – к его состояниям, свойствам, особенностям. Таким образом, анализ деятельности приводит нас к традиционным темам психологии. Однако теперь логика исследования оборачивается: проблема проявления психических процессов превращается в проблему их происхождения, их порождения теми общественными связями, в которые вступает человек в предметном мире.

Психическая реальность, которая непосредственно открывается нам, – это субъективный мир сознания. Потребовались века, чтобы освободиться от отождествления психического и сознательного. Удивительно то многообразие путей, которые вели к их различению в философии, психологии, физиологии: достаточно назвать имена Лейбница, Фехнера, Фрейда, Сеченова и Павлова.

Решающий шаг состоял в утверждении идеи о разных уровнях психического отражения. С исторической, генетической точки зрения это означало признание существования досознательной психики животных и появления у человека качественно новой ее формы – сознания. Так возникли новые вопросы: о той объективной необходимости, которой отвечает возникающее сознание, о том, что его порождает, о его внутренней структуре.

Сознание в своей неопосредственности есть открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен и он сам, его действия и состояния. Перед неискушенным человеком наличие у него этой субъективной картины не ставит, разумеется, никаких теоретических проблем: перед ним мир, а не мир и картина мира. В этом стихийном реализме заключается настоящая, хотя и наивная правда. Другое дело – отождествление психического отражения и сознания, это не более чем иллюзия нашей интроспекции.

Она возникает из кажущейся неограниченной широты сознания. Спрашивая себя, сознаем ли мы то или иное явление, мы ставим перед собой задачу на осознание и, конечно, практически мгновенно решаем ее. Понадобилось изобрести тахистоскопическую методику, чтобы экспериментально разделить "поле восприятия" и "поле сознания".

С другой стороны, хорошо известные и легко воспроизводимые в лабораторных условиях факты говорят о том, что человек способен осуществлять сложные приспособительные процессы, управляемые предметами обстановки, вовсе не отдавая себе отчета в наличии их образа; он обходит препятствия и даже манипулирует вещами, как бы "не видя" их.

Другое дело, если нужно сделать или изменить вещь по образцу или изобразить некоторое предметное содержание. Когда я выгибаю из проволоки или рисую, скажем, пятиугольник, то я необходимо сопоставляю имеющиеся у меня представление с предметными условиями, с этапами его реализации в продукте, внутренне примериваю одно к другому, такие сопоставления требуют, чтобы мое представление выступило для меня как бы в одной плоскости с предметным миром, не сливаясь, однако, с ним. Особенно ясно это в задачах, для решения которых нужно предварительно осуществить "в уме" взаимные пространственные смещения образов объектов, соотносимых между собой; такова, например, задача, требующая мысленного поворачивания фигуры, вписываемой в другую фигуру.

Исторически необходимость такого «предстояния» (презентированности) психического образа субъекту возникает лишь при переходе от приспособительной деятельности животных к специфической для человека производственной, трудовой деятельности. Продукт, к которому теперь стремится деятельность, актуально еще не существует. Поэтому он может регулировать деятельность лишь в том случае, если он представлен для субъекта в такой форме, которая позволяет сопоставить его с исходным материалом (предметом труда) и его промежуточными преобразованиями. Более того, психический образ продукта как цели должен существовать для субъекта так, чтобы он мог действовать с этим образом – видоизменять его в соответствии с наличными условиями. Такие образы и суть сознательные образы, сознательные представления – словом, суть явления сознания.

Сама по себе необходимость возникновения у человека явлений сознания, разумеется, еще ничего не говорит о процессе из порождения. Она, однако, ясно ставит задачу исследования этого процесса, задачу, которая в прежней психологии вообще не возникала. Дело в том, что в рамках традиционной диодической схемы объект —> субъект феномен сознания у субъекта принимался без всяких объяснений, если не считать истолкований, допускающих существование под крышкой нашего черепа некоего наблюдателя, созерцающего картины, которые ткут в мозге нервные физиологические процессы.

Впервые метод научного анализа порождения и функционирования человеческого сознания – общественного и индивидуального – был открыт Марксом. В результате, как это подчеркивает один из современных авторов, предмет исследования сознания переместился от субъективного индивида на социальные системы деятельности, так что "метод внутреннего наблюдения и понимающей интроспекции, долгое время монопольно владевший исследованиями сознания, затрещал по швам".[85] На немногих страницах невозможно, разумеется, охватить сколько-нибудь полно даже только главные вопросы марксистской теории сознания. Не претендуя на это, я ограничусь лишь некоторыми положениями, которые указывают пути решения проблемы деятельности и сознания в психологии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Деятельность. Сознание. Личность"

Книги похожие на "Деятельность. Сознание. Личность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "А. Леонтьев - Деятельность. Сознание. Личность"

Отзывы читателей о книге "Деятельность. Сознание. Личность", комментарии и мнения людей о произведении.