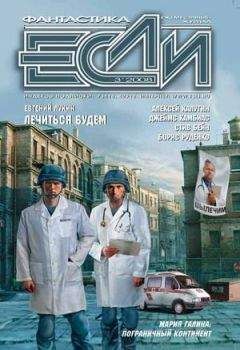

«ЕСЛИ» - ЖУРНАЛ «ЕСЛИ» №8 2007 г.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "ЖУРНАЛ «ЕСЛИ» №8 2007 г."

Описание и краткое содержание "ЖУРНАЛ «ЕСЛИ» №8 2007 г." читать бесплатно онлайн.

Однако у самих авторов режиссерское обращение с «Варварой-красой…» вызвало негативную реакцию, в конце работы они потребовали убрать их фамилии из титров.

Расставшись с Роу, Вольпин и Эрдман задумывают написать сценарий-сказку для ленинградского постановщика Н.Кошеверовой, автора незабываемой «Золушки» и «Каина XVIII». Но в 1970 году Эрдман умирает, и Вольпин осуществляет замысел уже в одиночку. В лице Кошеверовой Вольпин находит режиссера, соответствующего не только уровню его мастерства, но и его жизненному настрою. Их первый фильм «Царевич Проша» (1974) стал событием в истории отечественной киносказки, но еще более замечателен второй – «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1976): в нем нет отрицательных персонажей, нет ни одного законченного негодяя. Пожалуй, это беспрецедентный случай в кинодраматургии – увлекательнейшее сказочное повествование без единого злодея. Эту притчу о созидательной силе добра, о возможности открытого человека быть в гармонии с миром и самому эту гармонию порождать можно с уверенностью назвать вершиной сценарного искусства Вольпина.

Далее последовали «Соловей» (1979) и «Ослиная шкура» (1982). Андерсен и Перро в этих работах лишь предлог; автор в обоих случаях весьма своевольно обращается с исходным материалом, нанизывает на канву одной сказки еще несколько мотивов из других, но делает это так по-вольпински захватывающе и остроумно, что вряд ли классики остались бы в обиде за его вольность.

Сюжетная линия «Сказки про влюбленного маляра» (1986, сценарий написан совместно с В.Фридом) отошла от народных тропинок еще дальше. В сюжете переплелись мотивы русского фольклора и классической европейской сказки, будто бы колорит двух первых фильмов Кошеверовой и Вольпина соединился с колоритом двух последующих. Вольпин словно пытался подвести этой работой итог всему сказанному и написанному. Да и главный герой фильма – юный маляр с наклонностями живописца – не является ли отсылкой к восемнадцатилетнему Вольпину, рисовальщику из «Окон РОСТА»?

Так или иначе, но «Влюбленный маляр» стал последним фильмом мастера: летом 1988 года Михаил Вольпин погиб в автомобильной катастрофе…

Сегодня дело великого сказочника продолжает его сын Михаил Бартенев – детский писатель, драматург, много работающий для театра и кино, иными словами, тоже Сказочник.

***В чем же секрет волшебства драматурга Вольпина? Пересмотрите «Иванушку-дурачка», «Заколдованного мальчика», «Капризную принцессу», «Храброго портняжку», «Историю одного преступления», и вам станет ясно: в его произведениях нет сугубо отрицательных персонажей; зло представлено в них глупостью, самодурством и невежеством, оно смешно и несчастно. Главная же черта вольпинского таланта заключается в том, что при отсутствии этой, казалось бы, основной движущей драматургию коллизии «добро против зла» сказки Вольпина не только не проигрывают в сюжетной занимательности, но смотрятся куда интереснее многих остросюжетных фильмов. Зато сюжет, строящийся на пересечении благих намерений неплохих по своей сути людей, всегда непредсказуем и парадоксален – как сама породившая его жизнь. В этом Вольпин – последовательный продолжатель традиций русской классики.

Константин АРБЕНИН

КРИТИКА

Кодзи МИЯКАДЗЕ

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В КОМПЬЮТЕРНОМ ЗАЛЕ

Мы продолжаем знакомить наших читателей с состоянием «фантастических дел» в других странах. О становлении и первых шагах японской фантастики мы уже писали (см. «Если» № 2 за 1998 год). Но что собой представляет нынешняя НФ Страны восходящего солнца? Об этом – обзор японского критика и переводчика русской фантастики Кодзи Миякадзе.

Во всем мире большой популярностью пользуются японские мультипликация (аниме) и графические романы (манга). Но даже несмотря на то, что часто в их основе лежат конкретные произведения, современная литературная НФ, в силу известной изолированности японского языка, известна в гораздо меньшей степени. Чаще всего знание НФ Страны восходящего солнца у зарубежного читателя (и российского в том числе) ограничивается, в основном, произведениями Сакё Комацу и Синити Хоси, да еще несколькими «полуфантастами» – Кобо Абэ, Киндзабуро Оэ и бестселлериста Харуки Мураками.

Действительность такова, что, к сожалению, у нынешних фантастов Японии не слишком много шансов быть переведенными на другие языки. И единственная возможность стать известным за пределами страны – это «трансляция» своих литературных сюжетов через манга и аниме.

Отличительной чертой всей японской фантастики является то, что, жадно впитав достижения зарубежных писателей, японцы серьезно переосмыслили их опыт и создали сугубо национальный «продукт», отличный и от западных образцов, и от советско-российских. Эта литература настолько специфическая, что практически невозможно дать четкой характеристики, что такое нынешняя НФ Японии. Хотя бы потому, что она не придерживается жанровых стандартов, принятых в остальном мире. Чаще всего «традиционное» НФ-произведение японского автора обязательно содержит в себе приемы мистического детектива и даже литературы ужасов, пускай оно и сделано в жанре научной фантастики.

Как уже было сказано, японская НФ редко покидает страну. Однако здесь с давних времен существует богатейшая переводческая традиция. Можно сказать, что именно поток переводов западной и советской прозы послужил мощным катализатором для становления и последующего развития в послевоенные годы этого жанра в Японии. Кстати, большинство авторов, пришедших в литературу в 1950-1960-е годы, испытали сильное влияние прежде всего трех писателей – Роберта Шекли, Рэя Брэдбери и Ивана Ефремова. Произведения этих фантастов оказались наиболее созвучны художественной эстетике послевоенной японской литературы.

***Точкой отсчета принято считать создание в 1959 году главного профильного издания Японии – журнала «SF Magazine». Главный редактор Масами Фукусима с первого же номера манифестировал «особость» новой японской НФ, которая должна двигаться иными маршрутами, нежели англо-американская и советская фантастика.

Журнал «SF Magazine» объединил вокруг себя мощный отряд писателей, которых критика окрестила «Первым поколением»: Сакё Комацу, Синъичи Хоси, Рю Мицусэ, Маюмура Таку, Рё Ханмура, Ясутака Цуцуй, Хиросэ Тадаси…

Именно они заложили основу всей жанровой литературы Японии и оказали колоссальное влияние на младших коллег.

Очевидные лидеры поколения – Сакё Комацу и Рю Мицусэ. Им принадлежат самые значительные книги 1960-х: роман Комацу «У границы бесконечного потока» (1966), в котором причудливым образом соединились сюжет о параллельных мирах и прогрессорская тема, и масштабная философско-религиозная космическая эпопея Мицусэ «Десять миллиардов дней, сто миллиардов ночей» (1967), послужившая литературной основой одной из самых знаменитых манга – одноименного многотомника, созданного Мото Хагио. В содружестве с этой же мангакой Рю Мицусэ уже в течение многих лет выпускает собрание своих статей и фрагментов ненаписанных книг под общим названием «Поэма о Вселенной».

Один из самых язвительных НФ-сатириков Японии Ясутака Цуцуй и сегодня остается в ряду наиболее активных и влиятельных авторов. Самые известные и популярные романы этого писателя – «Самба побега и погони» (1971), «Эскадра, плывущая в пустоте» (1984), «Утренний Гаспар» (1992) и «Паприка» (1993).

Серьезное влияние на японскую фантастику 1960-1970-х оказал Рё Ханмура, создавший, по сути, национальный аналог европейской фэнтези – «легендарная фантастика». В таких его романах, как «Кровь камня» (1971) и «Тайные записи горы Санрё» (1973), действие разворачивается в легендарных самурайских временах, здесь много мистики, магии и традиционной синтоистской философии. Дальнейшее развитие жанра продолжили Сюгоро Ямамото и Сюхэй Фудзисава. Кроме того, Рё Ханмура стал в японской словесности и первопроходцем жанра альтернативной истории (сага «Легенда о подозрительной звезде», 1975-1993).

***Так называемое «Второе поколение» национальной НФ (по градации местных критиков) пришло в литературу в 1970-е годы и продолжило развитие идей, заложенных «шестидесятниками», изрядно обогатив жанр идеями и литературными экспериментами британской «Новой волны». Наиболее заметные имена этого поколения – Масаки Ямада, Акира Хори, Чиаки Кавамата, Синдзи Кадзио, Мусаси Камбэ.

Наиболее последовательным «национализатором» заокеанских литературных концепций «Новой волны» был Чиаки Кавамата. А такие авторы, как Синдзи Кадзио и Мусаси Камбэ, привнесли в фантастику юмористическую струю.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "ЖУРНАЛ «ЕСЛИ» №8 2007 г."

Книги похожие на "ЖУРНАЛ «ЕСЛИ» №8 2007 г." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "«ЕСЛИ» - ЖУРНАЛ «ЕСЛИ» №8 2007 г."

Отзывы читателей о книге "ЖУРНАЛ «ЕСЛИ» №8 2007 г.", комментарии и мнения людей о произведении.