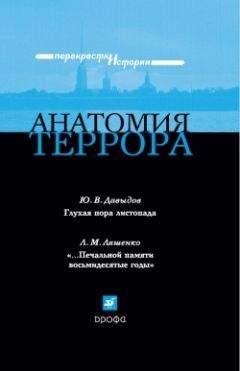

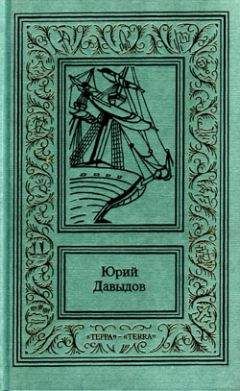

Юрий Давыдов - Глухая пора листопада

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Глухая пора листопада"

Описание и краткое содержание "Глухая пора листопада" читать бесплатно онлайн.

"Глухая пора листопада" – самый известный в серии романов Юрия Давыдова, посвященных распаду народовольческого движения в России, в центре которого неизменно (рано или поздно) оказывается провокатор. В данном случае – Сергей Дегаев, он же Яблонский...

Повседневность текла, как и у всех в бригаде, неукоснительным уставным порядком. Скучновато текла. Но, правду сказать, Володя находил в этой размеренности и некоторую прелесть. Одно лишь поначалу смущало и волновало прапорщика. Ему казалось, что подчиненные наблюдают за ним исподтишка, и не просто наблюдают, но со снисходительным, хоть и скрытым, презрением. Он обижался, уныло горевал, испытывая при этом и что-то похожее на вину перед теми, кто звался нижним чином.

Постепенно прапорщик увидел не однообразную массу, а людей разного калибра и разного достоинства. Он выспрашивал о прошлом. Они дивились его любопытству, но отвечали. Его дружба с Ивановым, его бедность располагали, день ото дня он все больше прилаживался к солдатам своей батареи, увлеченнее вел тайное революционное дело.

Между тем пошли вполголоса толки об усилении секретного надзора за состоянием умов в армии. Передавали, что в столице на высочайшие смотры велено господам офицерам надевать пустые кобуры. Рассказывали, что даже в гвардии не все гладко, что некий гусар, отнюдь не молокосос, уже в чинах, вхожий в высший свет, уличен недавно в преступных связях.

Слух об усилении секретного надзора не был пустым. И как раз в это самое время саратовские жандармы среди множества конфиденциальных бумаг, адресованных в Петербург, в департамент полиции, сообщали и некоторые весьма неодобрительные сведения о прапорщике Владимире Дегаеве.

Сообщали они вот что: «Поименованный выше прапорщик Дегаев занимается распространением революционных учений среди местных военнослужащих и ведет обширные сношения с деятелями социально-революционного сообщества».

4

Эмиссар Исполнительного комитета… Месяц назад, в Петербурге, на Лизиной квартире сидели они за чаем. Это «эмиссар» прозвучало таинственно и значительно. Словно Сергей Петрович Дегаев возлагал на Блинова секретную миссию Конвента. И вот она, магия слова, магия термина: студент Горного института почувствовал признательность к тщедушному большеголовому человеку.

Блинов исчез из Петербурга. Быть может, быстрота его исчезновения диктовалась не одними конспиративными соображениями. Он не мог простить себе тогдашнюю ночь с Лизой. Ночь эта ко многому его обязывала, а ему претила фальшь, но и порвать с Лизой он тоже совестился. В сущности, Блинов не уехал, но спасся бегством. Однако был вправе утешиться: нет, не сбежал – уехал с нелегальными поручениями.

У него были письма, адреса, фамилии, новый шифровый ключ для переписки местных групп с центром. А нужно ему было определить силы бойцов – кто есть жив.

Блинов сознавал опасность. Инспектор Судейкин работал не на одну столицу, погромы случались не только в Петербурге. Ничего не стоило попасть в западню, но Блинов с легкостью почти беспечной пустился в путь.

Ему нравилось сквозь стук вагонных колес высматривать, нет ли филеров. Нравилось соскакивать с поездов в сонную прохладу ночного полустанка и добираться до города, меняя телегу на пролетку или пешей ногой отмеряя версты. Самое ощущение опасности будто бы переменилось. В Петербурге оно томило, как однозвучность. Теперь он чувствовал себя одиноким волком. Он не расставался с заряженным револьвером. Вооруженное сопротивление при аресте каралось смертью. Блинов верил, что сумеет и отбиться, и встать на эшафот. В душе его было безотчетное молодое убеждение в своей неуловимости. Петербург словно бы лежал на ладонях департамента полиции. Россия, как он думал, в них не умещалась. Огромность России обнадеживала.

А тут еще тополиное лето зрело, и Блинов, завзятый горожанин, отрицатель всего «пейзанского», обнаружил в себе созерцателя. Ах, эти горизонты, эти дали, не исковерканные, не сдавленные кирпичом, трубами, громадами неживого! И вольный гром мостов, не похожий на зловещий темный гул петербургских. Ах, этот мир перелесков и пажитей, такой цветной, сквозящий, всем ветрам и ливням открытый!

Но как же все разительно менялось, едва попадал он на городские явки. Пусть невестились тополя киевских высот, пусть в Орле, над Окою, стоял яблоневый цвет, пусть тишайшей Пензе кланялся гибкий заречный лозняк – усталая хмурь на лицах, скепсис речей, опущенные глаза, сухой смешок. Блинову казалось, что он ошибся адресом, он испытывал отчужденность собеседников, подозрительность их и боязнь, которые примешивались ко всему как горечь.

В Орле, в бедной комнатке, слушал Блинов прежде неслыханное. Был вечер, отворенные окна, гармоника по соседству, цыганский запах конного рынка. Учитель недавно вернулся из ссылки. Тени и бледность лежали на чахоточном лице. О нем говаривали некогда: «Подает блестящие надежды, восходящая звезда…» Много лет назад он писал диссертацию, а теперь долбил сопливым пострелятам: «Аз… Буки… Веди…» У него только и остался что плед, старый, выношенный студенческий плед на острых плечах. У него был какой-то бережный голос, голос человека с сожженными легкими.

– Я не статистик, не политический эконом, не мне судить, «как государство богатеет…». Когда-то я штудировал эпоху бироновщины. Хотел высветить причины общей розни, страха. Как возникают, как твердеют. И еще пытался постичь эпоху французского террора. Вы не видите сходства?

– В чем? – не понял Блинов.

– Хорошо, – сказал он. – Оставим. Я вот о чем. Вы сами говорили: люди не сходятся для общего дела. Видите ли, сейчас, когда тяготеет ужас… – Он подышал в молчании. – Из темных углов, с самого дна, как пузыри на болоте, поднимается соглядатай, он вездесущ, повсюду, это ведь очень выгодная профессия. И вот осведомители эти, шпионы, складываются в корпорацию. Понимаете? Во всесильную корпорацию. И тогда… Тогда все врозь, всяк на свою кочку. Тогда, в безмолвии, топор иль гильотина, Бирон иль Робеспьер – это все равно.

Глаза его в глубоких провалах печально мерцали.

– Да нет, что вы, – сказал Блинов, – совершенно не все равно.

– Теперь вглядитесь в явления, в окружающее, – продолжал учитель своим бережным голосом, не отвечая на возражение. – Какое изобилие признаков общего ужаса, трепета, раболепия. – Он вдруг, словно из последних сил, возвысил голос: – Неужели не видите? – И уронил до шепота, как роняют руки: – Бирон грядет иль Робеспьер – не все ли равно?

Блинов рассмеялся, Блинов спорил, ему не сделалось жутко, ему еще не понять было, как никнут паруса, и все же, уходя от этого умирающего человека, Блинов вдруг пугающе явственно ощутил слежку. Ее не было, но она чудилась, и в этом ощущении таился отзвук услышанных пророчеств.

Саратов был крайним восточным пунктом «эмиссарского хождения». Блинов ждал встречи с Волгой. Москву определяли сердцем России, о Петербурге спорили, голова или не голова всей державе, Волге определений не искали, как самой России, о Волге не спорили. Можно было никогда в жизни не видеть ее, но не любить нельзя было.

Северный ветер-горыч лохматил белые хохлы. Плыл пароход общества «Самолет» и еще один – компании «Кавказ» и «Меркурий». Пахло керосином, чадом, слышались безобразные удары. Блинов огорченно усмехнулся: реальное, как обычно, не совпадало с идеальным.

На саратовский кружок надежды были слабые. Аресты Новицкого и Поливанова, гибель Райко доконали саратовцев, и об этом еще в Питере предварил Блинова Сергей Петрович Дегаев.

Томиловская явка, однако, сохранилась. Но Елизавета Христиановна не советовала Блинову останавливаться в ее доме. Блинов почуял в отказе боязнь риска. Он ошибался: несмотря на прочное положение состоятельной и независимой полковницы, Томилова примечала упорное филерское наблюдение.

Блинов взял номер в гостинице на Театральной площади. Томилова устроила ему загородные свидания с несколькими уцелевшими товарищами.

Один из них, Троицкий, походил на тех грубо скроенных и крепко сшитых сельских попов из захолустных бедных приходов, что не робеют крестьянской работы. Учился он когда-то в Петровской земледельческой и, как все петровцы-академики, не только по книжкам знал пахоту и молотьбу. А родом Троицкий точно был из деревенского священства и в дело, пожизненно избранное, в революционное пропагаторство вносил что-то миссионерское. Лет с десяток назад обретался он у мутных прутских вод, на границе с Румынией: переправлял в Россию нелегальную литературу швейцарского производства. Потом едва унес ноги от имперских и княжеских пограничных стражников, затерялся в пензенских краях и наконец вынырнул в Саратове. Там он круто, без оговорок, пристал к террористам-мстителям, ибо тиранам, поднявшим меч, должно от меча и гибнуть.

С Блиновым сошлись они на дальней тропке в роще, где летом затевали пикники белошвейки и приказчики. Роща была тенистая, но и тут припекало сильно. Лицо Троицкого, простонародное, бородатое, с носом картофелиной, покрывалось потом, он небрежно тылом ладони отирал лоб и щеки, а Блинов думал, что этому Троицкому нипочем и зной, и стужа. Блинову пить хотелось, он галстук снял и воротничок, он бы сейчас растянулся под березами, однако не решался выказать «слабость». А Троицкий, ходок, видать, неутомимый, крепко, как посохом, постукивал палкой и говорил, что политический террор отнюдь не исчерпан, требует продолжения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Глухая пора листопада"

Книги похожие на "Глухая пора листопада" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Давыдов - Глухая пора листопада"

Отзывы читателей о книге "Глухая пора листопада", комментарии и мнения людей о произведении.