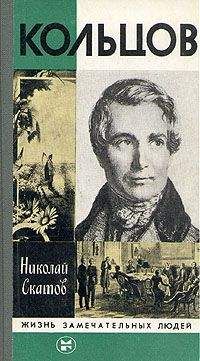

Николай Скатов - Кольцов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кольцов"

Описание и краткое содержание "Кольцов" читать бесплатно онлайн.

Проникновенный русский лирик Алексей Кольцов прожил короткую, но полную красоты и драматизма жизнь. На страницах книги предстанут образы известнейших современников поэта, которые по достоинству оценили явление самобытной кольцовской лирики.

Хоровод становится, поет: одна девушка из него выходит, поднимает венок, надевает на молодца, или, как она говорит, на «хороводчика», целует его. И конец игре! Надобно заметить: так, как я ее записал, она имеет слова точные, из слова в слово; но поют в хороводе ее иначе. Все стихи у них повторяются несколько раз и большею частию перемешиваются; и есть при других стихах прибавление из гласных букв, частицы к стихам, например: о, ай, о-ой, а-ой, ай-ой. У меня есть она и этак списана, и очень верно. Буде угодно, я вам пришлю. Эта песня удивительно как хороша на голос…»

Наконец, в общении Кольцова с народной песней появится с течением времени еще одна сторона. Поэту придется наблюдать, как воспринимает народ его собственную песню и как на нее отзывается. М.В. Колобыхин рассказывал, что песни Кольцова уже были известны тогда некоторой части крестьянской молодежи: «Между девушками, бывшими в хороводах, дочь сельского старосты, Ариша, особенно хорошо пела „Отчего, скажи, мой любимый серп“. Находил там Кольцов и критиков, в той же Арише, в которой он видел, по воспоминаниям очевидца, личность высокого дарования: „Когда поэт читал ей стихи, то всегда прислушивался к ее советам“.

Приходилось прасолам, как тем песенным ямщикам, и замерзать в степи, и нарываться на разбой, подвергаясь опасностям смертельным. Известен случай и с самим Кольцовым, не поладившим в степи с одним из своих работников, который собрался хозяина зарезать. Прознавший стороной про это Кольцов достал вина, братался и пил с этим удальцом, если воспользоваться кольцовским же словом, «зачеред». Рассказ передан разными биографами, у Белинского он еще и резюмирован. «Вот мир, в котором жил Кольцов, вот борьба, которую он вел с действительностью… Не с одними волками, которые стаями следили за стадами баранов, приходилось ему вести ожесточенную войну…»

Кольцов действительно знал русского мужика в упор и, как говорил Белинский, сам был сыном народа в полном значении этого слова: «Быт, среди которого он воспитался и вырос, был тот же крестьянский быт, хотя и несколько выше его. Кольцов вырос среди степей и мужиков. Он не для фразы, не для красного словца любил русскую природу и все хорошее и прекрасное, что как возможность живет в натуре русского селянина. Не на словах, а на деле сочувствовал он простому народу в его горестях, радостях и наслаждениях. Он знал его быт, его нужды, горе и радости, прозу и поэзию его жизни, – знал их не понаслышке, не из книг, не через изучение, а потому, что сам и по своей натуре, и по своему положению был вполне русский человек». «Я русский человек», – неоднократно заявит в письмах Кольцов. «Русский» в данном случае означает не только национальную принадлежность, но и особую близость к миру народному» «русскому» в отличие от европеизировавшегося «общества». В этом смысле Островский, например, сопровождает в своей «Грозе» список действующих лиц примечанием: «Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски».

«Алексей Васильевич, – рассказывает М.Некрасов, – ходил в русском, длинный сюртук, волосы в кружок, фраков не имел…» Другое свидетельство В. Кашкина: «Одевался он в длинный купеческий сюртук, сверху чуйка, подпоясанная кушаком, шаровары, конечно, в сапогах и т. п.».

Кольцов подрастал человеком характера в основном довольно замкнутого и казался даже, по словам сестер, скрытным и угрюмым. В степи, в лесу, в поле раскрывалась его душа. По словам де Пуле, «…в степи, в поле, погоняя или пася стада, наконец, в деревне, на отдыхе, Кольцов становился совсем другим человеком, делался неузнаваемым: куда девались нелюдимость и суровость! Он бывал тогда весел и радостен и возбуждал вокруг себя не скуку, а веселость. Среди народа между крестьянами Кольцов был „свой человек“ – „веселый парень“, „купчик-душа“, но вовсе не литератор, не поэт, брезгливо обходящий грязную действительность, не дилетант-этнограф, платонически издали ее наблюдающий. Он был охоч и „играть (петь) песни“, и плясать, и водить хороводы, а при случае – „мастер и погулять“. Куда ни приезжал Кольцов и где он ни останавливался – везде приезд его был в пору, а сам он всегда был желанным гостем. В качестве очевидца и отчасти современника, мы можем засвидетельствовать, что, долго спустя после смерти Кольцова, уже в 50-х годах, когда его сверстники начали сходить в могилу, имя „ласкового“ и „славного Алексея Васильевича“ было еще в свежей памяти у крестьян на далекое пространство от губернского города, они любовно о нем вспоминали и сердечно жалели о его ранней смерти».

Будущий поэт тесно приобщался к жизни народа, представавшего перед ним во всей своей пестроте. «Кольцов, – подтверждает воронежский краевед прошлого века Г. Веселовский, – был хорошо знаком с рыболовами, лесниками и многими крестьянами Селявного, Сторожева, Митяевки, Трясорукова и других сел Воронежской губернии. Для крестьян Кольцов сделался своим человеком. Он был близок им по самому своему быту, обычаям и привычкам».

Вряд ли кто-нибудь еще из наших литераторов был столь тесно связан с жизнью народа, так вовлекался в нее изнутри ее самой, оказывался для мужиков не человеком со стороны, не барином – своим ли, заезжим ли. Здесь-то прасольство явно сослужило нашей поэзии великую службу. Без него ни русской природы, ни русского народа наш поэт никогда и нигде так бы не узнал.

А что до учения, то началась вечная для русских самородков и самоучек стезя: самообразование. Собственно, первоначально по детскому возрасту даже не самообразование, а просто чтение книг. Еще в уездном училище сдружились два купеческих сына, Кольцов и Варгин. Свела их страсть к чтению. Варгин вскоре умер, а Кольцов получил первое, да и последнее в своей жизни наследство: умирающий мальчишка оставил другу несколько десятков книг. Эти семьдесят книг положили начало кольцовской библиотеке. Книги, читавшиеся Кольцовым, – обычные той поры книги для чтения низов: Бова, Еруслан… Но уже попадалась и «большая» литература: роман М. Хераскова «Кадм и Гармония», сказки «Тысячи и одной ночи». Все это была проза.

В пятнадцатилетнем возрасте Кольцов узнает, что есть и стихи. Конечно, он знал уже народную песню, слушал в городе и в селе, пели сестры, а они умели петь, и Кольцов любил их слушать, пел сам. Но ведь это же была, так сказать, не литература, а как бы сама жизнь, ее часть, ее продолжение. И вдруг выяснилась, что есть еще и книги, написанные совершенно необычно – легко, гладко, красиво. Таким словом, наверное, нельзя говорить, можно только петь. И потрясенный мальчик запел. И уже всегда потом, всю жизнь Кольцов будет читать стихи нараспев, а чаще всегда просто петь. Такова оказалась сила начального потрясения. Такая искра высеклась от этого первого удара поэтическим кремнем, и таким ярким пламенем она вспыхнула. Собственно, здесь-то, очевидно, по сути, и совершилась столь значимая для всей современной и последующей русской поэзии встреча народного характера и мироощущения с «ученой» литературой образованных сословий.

Конечно, первые стихи, прочитанные Кольцовым, а это были стихи Ивана Ивановича Дмитриева, не поражали глубиной содержания и мысли. Сам Дмитриев простодушно признавал за собой «скудность в глубоких идеях, чувствах и воображении» и заботился только о том, чтобы стихи были «менее шероховаты, чем у многих». Мальчик Кольцов, конечно, был прежде всего потрясен самим фактом существования стихотворной речи, отличной от прозы, с одной стороны, и от народной поэзии – с другой. А здесь-то гладкие легкие стихи карамзиниста Дмитриева, действительно гораздо менее шероховатые, чем у многих, пришлись весьма кстати. Тем более что такие стихи часто выступали как песни: «Стонет сизый голубочек…», «Ах, когда б я прежде знала…» или «Всех цветочков боле…» Правда, прежде всего юношу Кольцова привлекли, видимо, не песни или стихи вроде «Счета поцелуям…», а стихотворения с «содержанием» – «Ермак», например, драматическая поэма и чуть ли не первый у нас опыт мрачного романтического произведения. Во всяком случае, начало приобщению к поэзии было положено.

В шестнадцать лет пишется первое стихотворение «Три видения». Обстоятельства написания самые «поэтические»: приятель рассказал Кольцову о снившемся ему три ночи подряд одном и том же сне. Все это соответствовало и возрасту с буйно работающим воображением, и литературной традиции, которая была к тому времени освоена, скажем, в романе М. Хераскова «Кадм и Гармония», полном таинственной символики. Наконец сама поэзия явно воспринималась как нечто особенное, безусловно связанное с каким-то совершенно иным, «тем» миром. «Три видения» не были даже подражанием Дмитриеву. Просто Кольцов взял одно из стихотворений Дмитриева и по образу его и подобию сделал свое, к тому же о знании каких-то правил стихосложения, конечно, еще и речи не было.

Интерес к стихам теперь приобрел уже совершенно особый характер. Чтение прозы было отставлено, а на даваемые отцом деньги покупаются стихи: за Дмитриевым последовали Ломоносов, Державин, Богданович.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кольцов"

Книги похожие на "Кольцов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Скатов - Кольцов"

Отзывы читателей о книге "Кольцов", комментарии и мнения людей о произведении.