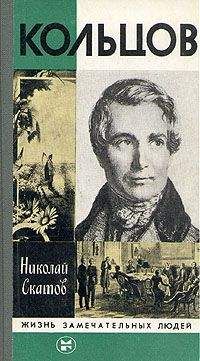

Николай Скатов - Кольцов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кольцов"

Описание и краткое содержание "Кольцов" читать бесплатно онлайн.

Проникновенный русский лирик Алексей Кольцов прожил короткую, но полную красоты и драматизма жизнь. На страницах книги предстанут образы известнейших современников поэта, которые по достоинству оценили явление самобытной кольцовской лирики.

Насколько решительно мог Кольцов такие вопросы ставить и сколь самостоятелен он был в постановке их, открывает один характерный эпизод. Летом 1838 года Кольцов пишет Белинскому: «…Я понимаю субъект и объект хорошо. Но не понимаю еще, как в философии, поэзии, истории они соединяются до абсолюта». Биограф поэта М. де Пуле, выражая, впрочем, довольно общее мнение, писал, что по таким словам можно судить о «беспомощном, ученическом положении Кольцова. Надо сказать, что, будучи вынутыми из контекста времени, обстоятельств, отношений и просто из текста самого письма, слова эти действительно могут произвести впечатление неловкого и произвольного употребления философских терминов. Важно, однако, уяснить, что скрывается по существу за этой внешней неумелостью».

Конец 30-х годов – особое время в развитии мировоззрения Белинского. Важный этап в понимании и освоении действительности сопровождался у критика примирением с нею, непродолжительным, но очень глубоким, тем более что Белинский пытался такое примирение обосновать философски. 1838 год – пик такого примирения. Белинский учил тогда, что в жизни нет «относительного добра и зла, но… все – безусловное благо…». Отрицательное в жизни рассматривалось им в то время лишь как результат недостаточности человеческого о ней знания. Чтобы стать действительной, личность должна отрешиться от своей субъективности и слиться в абсолюте с общим (объектом), что тогда означало для Белинского смириться перед этим общим, каким бы оно ни было. Все существующее во всех его проявлениях критик считал в эту пору закономерным выражением жизни духа, то есть благом, подлежащим приятию.

Это новее мироощущение Белинского, страстно им тогда проповедовавшееся, во многом захватило и Кольцова. И в письме своем поэт явно продолжает тему разговоров, ведшихся в Москве и, очевидно, перешедших в переписку. «В эту пору (то есть в пору пребывания Кольцова в Петербурге и Москве в 1838 году. – Н.С.) я много разрешил темных вопросов, много разгадал неразгаданных прежде истин, много узнал я от вас для души моей святого, чего я целый век сам бы не разрешил и не сделал. Да, я теперь гляжу на себя – и не узнаю. Где эта бессменная моя печаль, убийственная тоска, эта гадкая буря души, раздор самого себя с собою, с людьми и с делами? Нету ничего, все прошло, все исчезло – и я на все гляжу прямо и все сношу и сношу тяжелое без тягости. И всем этим вам обязан… Жалею об одном, что нельзя было жить еще месяц с вами: хоть бы месяц один еще, а то есть еще кое-какие вопросы темные. Я понимаю субъект и объект хорошо, но не понимаю еще, как в философии, поэзии, истории они соединяются до абсолюта. Не понимаю еще вполне этого бесконечного играния жизни, этой великой природы во всех ее проявлениях, и меня ничего на свете так не успокаивает в жизни, как вполне понимание этих истин. Черт ее знает, как худо работает моя голова: что хочется понять, не скоро понимает, а теперь, без вас, я сам собою вовсе не доберусь до этого».

Кольцов сетует, что не может «добраться» до того, из чего сам Белинский вскоре начнет выбираться. Любопытно, что Кольцов тоже вроде говорит о примирении с жизнью. Он даже готов исповедовать его как общий взгляд на мир, согласен принять как житейский принцип. Но именно шаткость философских доказательств (которые, впрочем, он пока готов понять как собственную неспособность к уразумению) его останавливает и удерживает от полного примирения, как и у Белинского, довольно насильственного и очень краткого.

Тяжкие воронежские впечатления (как позднее у Белинского петербургские), конечно, тоже хорошо отрезвляли. Но любопытно, что и в одном из следующих писем, октябрьском письме того же 1838 года, Кольцов опять говорит именно о философских основаниях такого примирения, впрочем, говорит уже между делом, почти как о вопросе внутренне решенном, с оттенком пренебрежения и почти с вызовом: «Субъект и объект я немножко понимаю, а абсолюта ни крошечки, – впрочем, о нем надо говорить долго, – а если ж понимаю, то весьма худо; хорошо тогда понимать, когда сам можешь передать; без этого понятья нет понятья». Здесь ни пиэтета к этим категориям, ни тем более отклика им во внутреннем строе души нет.

Да и не судьба ли Кольцова и его образ, а может быть, и его слова стали для Белинского в ряд аргументов, сокрушавших веру в разумность существующей действительности и необходимость примирения с нею. Во всяком случае, именно о Кольцове вспомнил Белинский, когда в очередной раз бросал в 1840 году вызов всепримиряющему гегелевскому разуму: «Бедный Кольцов, как глубоко страдает он. Его письмо (из Воронежа, от 15 августа 1840 года. – Н.С.) потрясло мою душу. Все благородное страждет. Одни скоты блаженствуют, но те и другие равно умрут: таков вечный закон разума. Ай да разум!»

Мното позднее, в декабре 1842 года, уже после известия о смерти Кольцова, формально еще не подтвержденного, Белинский сообщал Боткину: «Краевский получил еще стихи на смерть Кольцова, но уведомления никакого – когда, как и пр. Все еще как-то ждется чуда – не воскреснет ли, не ошибка ли? Страдалец был этот человек – я теперь только его понял. Мне смешно, горько вспоминать, как перезывал я его в Питер, как спорил против его возражений. Кольцов „знал действительность“. Пишет здесь критик о вещах житейских, в частности о предполагавшемся переезде в Петербург, куда Белинский призывал Кольцова, „спасая душу“, переселиться из Воронежа. Но последняя фраза явно несет смысл гораздо более широкий: стоит за ней и новое отношение к действительности самого Белинского.

В литературе давно уже высказывалось мнение, что думы Кольцова не только нечто второстепенное в его творчестве, но и нечто для него вредное, сыгравшее для его поэзии роль роковую. Как, впрочем, и все его философствования, результатом которых эти думы являлись. «Прасол Кольцов, – писал критик Ап. Григорьев, – умевший ловко вести свои торговые дела, спас бы нам надолго жизнь великого лирика Кольцова, если б не пожрала его, вырвавшись за пределы, та раздражающаяся действительностью, недовольная, слишком впечатлительная сила, которую не всегда заклинал он своей возвышенной и трогательной молитвой:

О, гори лампада,

Ярче пред распятьем…

Тяжелы мне думы,

Сладостна молитва.

В другой статье он же, говоря о «болезненном действии мысли», указывал на «мучительные думы, так разрушительно подействовавшие на натуру и жизнь нашего высокого народного лирика».

Почти все думы были написаны Кольцовым в период его активных общений с московским литературно-философским кругом в 1836—1837 годах, но и почти все лучшие песни и стихи «нашего высокого народного лирика» написаны одновременно или позднее, то есть период напряженных философских исканий предшествовал поэзии, мысль, устремляющаяся к глобальным проблемам бытия, помогала творческому самоопределению.

Нужно иметь в виду, что Белинский критически оценивал думы в 1846 году. Если воспользоваться четкими философскими определениями, то материалист Белинский оценивал идеалиста Кольцова, а в известном смысле и идеалиста Белинского тоже.[1]

Для Белинского вообще характерно было при анализе тех или иных литературных явлений, типов и образов освобождаться от того, что ему казалось иллюзиями л его собственном прошлом. Его нападки на Шиллера в конце 30-х годов – это и обличение собственного «шиллеровского» прекраснодушия в начале и середине 30-х годов – в пору «телескопского ратования». В статье о Гамлете он пишет и о собственном гамлетизме. В религиозно-философских думах Кольцова критик мог найти и находил свои мысли и настроения тех, уже далеких и иных, 30-х годов. В 1846 году, скажем, вопрос о боге, о бессмертии души и т. п. Белинского просто не трогал, как уже решенный им к тому времени в материалистическом духе. Но Кольцова, как и самого Белинского, в конце 30-х годов он волновал.

Были ли, однако, эти религиозно-философские думы лишь вознесением молитв, одна из которых так умилила Григорьева: «Тяжелы мне думы, сладостна молитва». Еще в конце прошлого века один из критиков писал о Кольцове: «Ум его обыкновенно смолкал под бременем дум и успокаивался или в тихой молитве, или в благоговейном сознании человеческого ничтожества перед вечными тайнами бытия». Но дело в том, что и в рамках религиозного, идеалистического сознания думы эти была «тяжелыми» – и «тяжелыми» для такого сознания. И если в первой из дум, в «Великой тайне» 1830 года, молитва и дума действительно еще были разведены и противопоставлены, то сама «Молитва» года 1836-го названа думой, то есть «тяжелые» думы возникают по поводу ее, вопросов вроде бы не предполагающей. А Кольцов задает один из самых роковых:

Спаситель, Спаситель!

Чиста моя вера,

Как пламя молитвы!

Но, боже, и вере

Могила темна!

Что слух мой заменит?

Потухшие очи?

Глубокое чувство

Остывшего сердца?

Что будет жизнь духа

Без этого сердца?

Ведь жизнь, по вероучению, есть любовь, ведь бог есть любовь. Но что же жизнь духа, без этого сердца, без любви? Вот какие вопросы ставил Кольцов. «Боже мой, – воскликнул Белинский, – да много ли на свете профессоров и докторов истории, прав, которые бы хоть подозревали и возможность подобных вопросов?!» Недаром Белинский же говорил по поводу этой думы, что «такие стихи могут выходить только со дна души, которая смотрит на жизнь, не зажмурясь», а Станкевич вспомнил их при посещении Михайловского монастыря в Киеве: «Слух онемеет, очи погаснут. И что жизнь без этого сердца?» Думы «Вопрос» и «Человеческая мудрость», образовавшие что-то вроде стихотворной дилогии, есть, наверное, один из первых в нашем поэтическом сознании вопросов о человеко-божеском и богочеловеческом, – проблема, которая получит такое широкое и разнообразное толкование у Достоевского во второй половине XIX века, перейдет к веку XX и станет одной из центральных для молодого Маяковского. Конечно, вопрос этот у Кольцова пока еще только брезжит и в конце концов снимается перед лицом приятия бога; но важно отметить, что он уже поставлен:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кольцов"

Книги похожие на "Кольцов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Скатов - Кольцов"

Отзывы читателей о книге "Кольцов", комментарии и мнения людей о произведении.