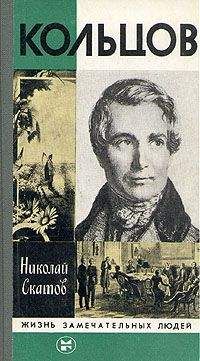

Николай Скатов - Кольцов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кольцов"

Описание и краткое содержание "Кольцов" читать бесплатно онлайн.

Проникновенный русский лирик Алексей Кольцов прожил короткую, но полную красоты и драматизма жизнь. На страницах книги предстанут образы известнейших современников поэта, которые по достоинству оценили явление самобытной кольцовской лирики.

Свой курс философии Ставров читал в семинарии как раз в пору, когда Серебрянский сблизился с Кольцовым, в 1828—1832 годах. Конечно, эмоциональный, впечатлительный Серебрянский не мог не знакомить Кольцова с теми идеями и сведениями, которые получал от своего семинарского профессора, да еще и пытался перелагать в стихи.

Таким образом, можно довольно уверенно говорить о том, что начатки философского образования и приобщение к раздумьям над коренными вопросами бытия Кольцов получал от интересных, осведомленных и увлеченных людей. Не нужно думать, что через несколько лет, когда он попадет в Москве в кружок Николая Станкевича, то окажется в мировоззренческих проблемах совершенным профаном. Над такими проблемами Кольцов задумался очень рано: свои первые думы, еще их так не называя, он пишет уже в 1829 году. «Ответ на вопрос моей жизни» 1829 года именно такая дума. А в «Плаче» того же 1829 года Кольцов уже прямо приступает к богу с вопросами о смысле и цели бытия, которые потом многократно повторит в своих думах:

На что мне, боже сильных?,

Дал смысл и бытие,

Когда в стране изгнанья

Любви и братства нет.

О, просвети мне мысли,

Нерадостны они,

И мудрости светильник

Зажги в моей душе.

Но Кольцов отнюдь не возлагал только на отца небесного надежду на просвещение «мыслей» и всячески сам пытался их «просветить».

Серебрянский сыграл большую роль и в собственно литературной ориентации Кольцова. Версификация объяснялась уже не на уровне «Русской просодии», великодушно подаренной в свое время Кашкиным. Совместные занятия поэзией приобретали тем больший задор и увлекательность, что Серебрянский сам был поэтом, то есть не только наставником, но и как бы соперником.

Силы были неравны, так что образованный Серебрянский редактировал, правил, черкал и просто уничтожал то, что ему казалось слабым в стихах его еще не искушенного подопечного. Кольцов мужественно и благодарно все принимал. Но силы были неравны и потому, что еще не очень искушенный Кольцов уже обнаруживал задатки великого поэта, а уже искушенный Серебрянский их еще не обнаруживал, да, кажется, становилось ясно и ему самому, не обнаружит. Впрочем, Кольцов совершенно простодушно был убежден в том, что стихи Серебрянского, конечно, хороши и уж, безусловно, выше его собственных, кольцовских. Серебрянский же, однако, довольно быстро стал догадываться, в чем дело, и, проявив здесь большой такт и выдержку, почти не касался того, что уже становилось у Кольцова песней.

Вообще 1829 год оказался для Кольцова щедр на знакомства. В августе неподалеку от Воронежа на постоялом дворе села Можайского он знакомится с профессором Воронежской семинарии Александром Дмитриевичем Вельяминовым. Вельяминов преподавал философию и физико-математические науки. В качестве ученого он не мог соперничать со Ставровым, но он был не только преподавателем, а и литератором, занимался и сочинениями и переводами. Воспитываясь в Петербургской духовной академии, познакомился в свое время с некоторыми столичными писателями и поэтами, в частности с В.А. Жуковским. Неудивительно поэтому горячее желание Кольцова сойтись с Вельяминовым. Доброжелательный Вельяминов полюбил Кольцова, как вспоминала потом дочь Вельяминова, с первого же знакомства и пригласил его к себе. Кольцов и в Вельяминове увидел одного из вероятных критиков и литературных советчиков и часто приносил ему тетради со своими стихами.

Вельяминов был не только профессором семинарии, но и ее библиотекарем. Так открылась перед Кольцовым семинарская библиотека. Кроме того, Вельяминов снабжал Кольцова книгами из своей библиотеки и из библиотек своих знакомых. Появился еще один важный книжный источник, из которого можно было свободно черпать.

А семинарская библиотека Воронежа – заведение во многих отношениях замечательное – занимала третье место среди подобных библиотек, после Новгородской и Троице-Лаврской. По каталогу 1784 года в ней насчитывалось более четырех тысяч названий, из них около полутора тысяч русских. Особенно приросла библиотека при Евфимии Болховитинове, который одно время ею заведовал. Достаточно, например, сказать, что по его настоянию было приобретено семьдесят томов сочинений Вольтера (и это при том, что библиотека уже владела пятьюдесятью четырьмя томами сочинений великого француза), 123 тома знаменитой Французской энциклопедии, «Исторический и критический словарь» Пьера Бейля, оказавший такое большое влияние на вольнодумную мысль Европы. За библиотекой внимательно следили и строго взыскивали: один из библиотекарей, некий Михаил Прозоров, расплатился за недочеты приданым жены в 500 рублей, а другой, только попав под амнистию 2 апреля 1802 года, ушел от суда. Вместе с тем такая строгость совмещалась с большой безалаберностью и расточительством, и сами 54 тома славного Вольтера погибли вскоре бесславным образом.

В 1800 году семинария выдала их майору Замятину, а уже в марте 1801 года майор доносил: «…сего марта 15 дня по несчастию случилось, что служитель мой, везший те книги из деревни моей в Воронеж, ехав через реку Дон, едва не утонул по причине рушившегося льда и сам хотя спасся от потопления, но книги все те в проробе унесены водою под лед; и потому я их не могу представить в библиотеку, а прошу семинарское правление взыскать с меня толикое число денег, чего они стоили». С майора и взыскали «чего они стоили», то есть пятьдесят рублей восемьдесят копеек по цене 1783 года.

Трудно сказать, действительно ли семинарского Вольтера унесло водою «в проробе», или майор оказался далеким предтечей книжных спекуляторов позднейших времен: ведь с 1796 по 1802 год при Павле был запрещен ввоз в Россию иностранных сочинений, и в 1800 году Вольтер стоил уже в десять раз дороже против старой цены.

Но, во всяком случае, семинарская библиотека выдавала книги и учащимся, и на сторону, к тому же продавала дубликаты, а таких собиралось по некоторым изданиям до сотни.

Конечно, из этого еще совсем не следует, чтобы воронежское семинарское собрание книг было рассадником вольтерьянства. Наоборот, в 1793 году вышла в Москве книга, подготовка которой была организована Болховити-новым в Воронеже, а именно «Волтеровы заблуждения, обнаруженные Нонотом. Переведены с французского оригинала последнего, шестого издания в Воронежской семинарии студентами богословия». Но сами «Волтеровы заблуждения», очевидно, таили немалый соблазн для некоторых переводчиков. Во всяком случае, в числе их оказался отец Платона Ставрова Иван Дмитриевич Ставров, отличавшийся большим вольнодумием в духе просветителей XVIII века, приятельствовавший с Рылеевым (дело в том, что с 1792 года он был священником в Белогорье Острогожского уезда, где позднее стал жить и Рылеев).

Вообще же влияние Рылеева в крае и тогда (1816—1819 годы), и после отъезда было огромным, особенно в семьях местных помещиков и духовенства, причастных к литературе. Его произведения в большом количестве переписывали. Многие знали наизусть «Войнаровского». Любовь к думе «Петр Великий в Острогожске» подкреплялась, конечно, и местным патриотизмом. А сам образ Рылеева потом перешел в легенды, ходившие во многих вариантах – он герой, разговаривающий, как в сказке, с царем, уже будучи обречен, многозначительными присловиями: ветки порублены, а корни останутся. И действительно, корни-то в памяти людей, во всяком случае в воронежском крае, жили долго. Да и некоторые корни творчества самого Рылеева уходят, конечно, в местный, русско-украинский край. Рылеев сам укажет на их народную почву: «Дума, старинное наследие от южных братьев наших, наше русское, родное изобретение. Поляки заняли его от нас». Рылеевская дума, пропагандистская, декабристская, конечно, в принципе от народной песни отличается, но попытка связать ее с народной почвой характерна. Недаром, очевидно, и Кольцов, человек почти этого времени и этого края, назовет часть своих произведений по-украински, но и по-рылеевски – думами. Это, в сущности, чуть ли не единственные наши поэты, писавшие в жанре думы. У Лермонтова «Дума» – название произведения, но не обозначение жанра.

В 1818 году последовало указание семинарской библиотеке осторожно выдавать книги, в которых «есть мысли не нравственные и не полезные духовному юношеству». Несмотря на это, в ходу у семинаристов оказывались и Декарт, и Руссо, и Лейбниц.

Русское собрание состояло в основном из старых авторов: Ломоносов, Сумароков, Херасков, Костров. Это кое в чем объясняет и литературные пристрастия, и литературные споры как самих студентов, так и их наставников. Ведь еще в начале 40-х годов один из выпускников Воронежской семинарии, студент Киевской духовной академии, поставлявшей, кстати сказать, профессуру и для Воронежа, писал об академических литературных чтениях: «Боже мой! Что, если бы какой-нибудь литератор послушал лекции нашего Тредиаковского? Он обмер бы со страху, а мы – от стыда. Вот уж попал не в свою колею. Я каждый раз принужден сидеть как на иголках, когда бедные студенты по наряду своего профессора начинают корчить словесников. Ужас, да и только. Вообразите, для него и теперь „Россиада“ Хераскова – chef d'oeuvre русской эпической поэзии; для него и теперь Ломоносовы речи – образец поэтического красноречия; для него и теперь Пушкин еще не поэт, Хомякова – как не было. Баратынский – миф; Лермонтов – сказка, Грибоедов – темна вода во облацех. Ах, батюшки мои, и это в академии? И это в высшем учебном заведении?.. Бедная словесность! Бедные слушатели! Бедный горемыка-профессор».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кольцов"

Книги похожие на "Кольцов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Скатов - Кольцов"

Отзывы читателей о книге "Кольцов", комментарии и мнения людей о произведении.