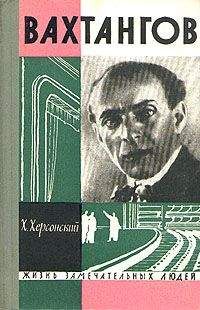

Хрисанф Херсонский - Вахтангов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вахтангов"

Описание и краткое содержание "Вахтангов" читать бесплатно онлайн.

В книге представлено жизнеописание Евгения Багратионовича Вахтангова — русского актера, режиссера и театрального деятеля.

Естественно, что для выполнения театром такой роли нужно было прежде всего подготовить коллектив артистов, воспитать самого актера.

С этого Сулержицкий и хотел начать. К этому же, с другой стороны, исходя из художественного опыта самого театра, пришел и К.С. Станиславский. Эти два человека стали не только близкими друзьями, но и сотрудниками. В то время когда Вахтангов поступил в школу Адашева, К.С. Станиславский, опираясь на огромный и взыскательный труд на сцене, начал теоретически подытоживать свои наблюдения и выводы. Пошли разговоры о стройной «системе» К.С. Станиславского в воспитании актера. Сулержицкий помогал великому мастеру осознавать и последовательно излагать найденные элементы «системы». Для этого К. С. Станиславский нуждался также в лабораторном, экспериментальном подтверждении выдвигаемых им положений. Сулержицкий был ему очень полезен, используя свои занятия с учениками в школе Адашева.

Евгений Вахтангов пришел вовремя в эту школу. Он оказался у истоков складывавшегося учения. Став любимым учеником Сулержицкого, он непроизвольно сделался доверенным участником его творческой работы. А через Леопольда Антоновича он проник и в лабораторию мысли Станиславского.

Так волею счастливого случая Вахтангов заново начал с азов, он заново проверял каждую выношенную театральную мысль. Проверял приемы актерского искусства на себе самом и на своих товарищах. Пройденный им ранее путь актера и режиссера гарантировал его от дилетантских увлечений, от успокоения на малом. Теперь он хотел в совершенстве овладеть точным и изощренным мастерством. И всю свою неудовлетворенную жажду знаний, всю наблюдательность, интуицию, вкус, энергию он сосредоточил на этом.

Вот почему он не торопится вступить в труппу. Его сейчас больше всего интересует изучение психологии и философии игры актера.

В день десятилетия МХТ, в 1907 году, К. С. Станиславский заявил, что Художественный театр, идя от принципа реализма и следуя за эволюциями в нашем искусстве, совершил полный круг и «теперь возвращается к реализму». Если эту мысль расшифровать с помощью других высказываний К.С. Станиславского, то получится сложная картина внутреннего развития МХТ, в которой предстояло разобраться Е.Б. Вахтангову.

Первые спектакли Художественного театра тесно связаны с протестом против штампованных актерских и режиссерских приемов, в которых не было подлинной правды переживания — ее заменяла наигранная псевдоромантическая условность, обратившаяся в худший вид ремесла. Но реализм МХТ на этом этапе был, по сути дела, не глубоким. Подлинная правда жизни нередко подменялась внешним правдоподобием. И перед МХТ встала проблема углубления метода. «Реализм», как оказалось, может быть разным.

На пути к такому реализму, который полнее, глубже отражает действительность и прежде всего внутреннюю жизнь людей, и рос МХТ, опираясь на драматургию Чехова, Ибсена, Гауптмана. Тем не менее театр прошел некоторый этап увлечения условностью. Попытка передать духовное содержание путем условным наиболее ярко выразилась в спектакле «Жизнь человека» Л. Андреева.

На шестнадцатилетии МХТ К.С. Станиславский, повторяя мысль о пройденном «круге», говорил: «Мы искали с самого первого дня жизни нашего театра. Искали правду, правду подлинных переживаний, мы думали найти ее в театре реальном, в театре философском и в театре условном. От того внешнего реализма, которым отмечен первый наш период, мы подошли теперь (1913 г.) к реализму духовному».

«Духовный реализм», или, точнее говоря, реализм в изображении духовной жизни человека, его психологии, — вот чего, по существу, добивался К.С. Станиславский и тогда, когда он в 1909—1911 годах формулировал основы своей «системы» воспитания актера. «Система», по словам самого К.С. Станиславского, явилась результатом всей его жизни.

Основную идею «системы» можно выразить кратко так: актер должен не представлять переживания, а подлинно переживать на сцене; не представлять действия, а подлинно действовать.

К.С. Станиславский говорит: «Система распадается на две части: 1) внутренняя и внешняя работа артиста над собой; 2) внутренняя и внешняя работа над ролью. Внутренняя работа над собой заключается в выработке духовной техники, позволяющей артисту вызвать в себе то творческое самочувствие, при котором на него всего легче сходит вдохновение. Внешняя работа над собой заключается в приготовлении телесного аппарата к воплощению роли и точной передаче ее внутренней жизни. Работа над ролью заключается в изучении духовной сущности драматического произведения, того зерна, из которого оно создалось и которое определяет его смысл, как и смысл каждой из составляющих его ролей».

«Система» К.С. Станиславского ищет сознательных путей к вдохновению, к такому «бессознательному» творчеству, когда на сцене легко, свободно действует, творит все существо человека-актера.

К.С Станиславский нашел целую систему приемов, чтобы актер насколько возможно приблизился к такому состоянию, как если бы он был не актером, а самим действующим лицом в пьесе.

Приемы эти на первый взгляд очень просты (потому их легко вульгаризировать), но чем больше их изучаешь на практике, тем дело оказывается сложнее. Л.А. Сулержицкий, от которого Е.Б. Вахтангов непосредственно, шаг за шагом узнавал о «системе», менее всего мог быть вульгаризатором. Напротив, сама «система» его интересовала лишь как одно из проявлений и средств высокой духовной культуры, и он относился к приемам Станиславского как к опоре для сложнейшего процесса творчества.

Сулержицкий начинает работу с учениками с разгрома актерского наигрыша, игры «нутром», ремесленных штампов. Леопольд Антонович прививает ученикам отвращение ко всему, что на сцене безжизненно и механистично. По существу, с этого начинается и воспитание художественного вкуса.

В чем же создатель «театра переживаний» К.С. Станиславский и вместе с ним Л.А. Сулержицкий видят цель и средство настоящего искусства? Может быть, в созерцательном переживании?

На этом предположении основана легенда о пассивных переживаниях, как основе учения К.С. Станиславского. Но Сулержицкий начинает изложение «системы» с утверждения, что «на сцене нужно действовать. Действие, активность — вот на чем зиждется драматическое искусство, искусство актера». И уточняет: «На сцене нужно действовать — внутренне и внешне. Этим выполняется одна из главных основ искусства театра».

Но как действовать? Что значит «внутренне» и «внешне»? Какое место, наконец, занимают в действии «переживания»? На это Станиславский впоследствии ответил в своей книге так:

«Бессмысленная беготня не нужна на сцене. Там нельзя ни бегать ради бегания, ни страдать ради страдания. На подмостках не надо действовать „вообще“, ради самого действия, а надо действовать обоснованно, целесообразно и продуктивно …»

«Как, по-вашему, можно сесть на стул и захотеть ни с того ни с сего ревновать, волноваться или грустить? Можно ли заказывать себе такое „творческое действие“? Сейчас вы попробовали это сделать, но у вас ничего не вышло, чувство не ожило, и потому пришлось его наигрывать, показывать на своем лице несуществующее переживание. Нельзя выжимать из себя чувства, нельзя ревновать, любить, страдать ради самой ревности, любви, страдания. Нельзя насиловать чувства, так как это кончается самым отвратительным актерским наигрыванием. Поэтому при выборе действия оставьте чувство в покое. Оно явится само собой, от чего-то предыдущего, что вызвало ревность, любовь, страдание. Вот об этом Предыдущем думайте усердно и создавайте его вокруг себя…» «Подлинный артист должен не передразнивать внешние проявления страсти, не копировать внешне образы, не наигрывать механически, согласно актерскому ритуалу, а подлинно по-человечески действовать. Нельзя играть страсти и образы, а надо действовать под влиянием страстей и в образе».

Что для актера значит — «подлинно по-человечески действовать»?

Этот вопрос сложнее всех остальных вопросов. Тут скрещиваются неразрешенные, запутанные проблемы. Может ли актер полностью «перевоплотиться» в образ того, кого он играет?

Сулержицкий, ссылаясь на Станиславского и на опыт МХТ, последовательно с разных сторон освещает эти вопросы и приходит к новой формуле: «я есмь». Эта формула означает такое сценическое самочувствие актера, такое его состояние на сцене, когда в актере, или, вернее, в его творческом акте, выражаются и житейский характер героя и характер самого артиста. Но как найти это состояние?

Великое просто. Для начала К.С. Станиславский предлагает ученику повторять себе «вещее слово» — «если бы».

«Я не царь Федор. Но если бы я им был…» «Если бы действие происходило в такую-то эпоху, в таком-то государстве, в таком-то месте или в доме; если бы там жили такие-то люди, с таким-то складом души, с такими-то мыслями и чувствами; если бы они сталкивались между собой при таких-то обстоятельствах» и т. д. Сулержицкий на многочисленных опытах показывает ученикам, как это магическое «если бы», заключающее в себе какое-то особенное свойство и силу, «производит внутри вас мгновенную перестановку — сдвиг».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вахтангов"

Книги похожие на "Вахтангов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Хрисанф Херсонский - Вахтангов"

Отзывы читателей о книге "Вахтангов", комментарии и мнения людей о произведении.