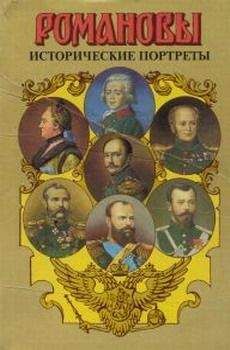

А. Сахаров (редактор) - Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II — Николай II

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II — Николай II"

Описание и краткое содержание "Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II — Николай II" читать бесплатно онлайн.

В этом издании на строго документальной основе отражена жизнь и деятельность всех царствующих представителей Дома Романовых на протяжении его трехсотлетнего существования. Вторая книга включает очерки, посвященные царствующим персонам, начиная от Екатерины II и кончая Николаем II

Эпизод с Сальдерном не прошел мимо внимания А. С. Пушкина — еще одно свидетельство его пристального интереса к биографии Павла. В материалах поэта к «Истории Пугачева» сохранились выписки из исторических сочинений о той эпохе, донесшие отголоски некоторых реальных событий: «Сальдерн пишет проект переворота в пользу великого князя — Панин его прочел, разорвал, бросил в огонь и продолжал пользоваться услугами Сальдерна».

О «внушениях» Сальдерна, заподозрив в них интриганскую подоплеку, рассказал матери в минуту откровения сам Павел. Екатерина II была взбешена и сгоряча даже потребовала доставить к ней Сальдерна в кандалах, затем последовала его полная отставка и изгнание из России. Но гнев императрицы не обошел и Н. И. Панина. Екатерина II была возмущена тем, что наставник великого князя не донес ей о враждебных происках голштинца.

Воспользовавшись совершеннолетием и женитьбой сына, а стало быть, и окончанием его воспитания, Екатерина II в сентябре 1773 г. — спустя одиннадцать лет после воцарения — освободила наконец Н. И. Панина от должности обер-гофмейстера Павла. «Дом мой очищен», — с удовлетворением заявила она по сему случаю, что не помешало ей сопроводить эту явную немилость, по существу начавшуюся опалу Н. И. Панина, весьма благодарственным рескриптом и фантастически щедрыми пожалованиями и наградами.

Пугачевщина

Борьба «партии» при дворе вокруг династических прав Павла была в крайней степени осложнена потрясшей всю империю крестьянской войной. Буквально через несколько дней после бракосочетания великого князя в Петербург пришла весть о вспыхнувшем на Яике казацком мятеже под предводительством Е. И. Пугачева, который, объявив себя царем — «народным заступником» Петром III, сплачивает под этим лозунгом огромные массы своих сторонников.

Пугачев был не единственным самозванцем, принявшим имя Петра III. Выступления под этим именем с антиправительственными и антифеодальными требованиями радикально настроенных мятежников из угнетенных «низов» составили одну из самых мощных волн самозванческого движения в России. В настоящее время известно около сорока самозванцев второй половины XVIII в., выдававших себя за Петра III, причем только за время последворцового переворота 1762 г. и до начала пугачевщины отмечено по меньшей мере семь таких лже-Петров III. Однако их действия не получили сколько-нибудь широкой известности, сведения о них, тогда строго засекреченные, сосредоточивались главным образом в карательных учреждениях империи и вряд ли доходили до столичной общественности. Тем меньше оснований думать, что об этих относительно частных и локальных проявлениях самозванчества мог что-либо знать юный и отстраненный от государственных дел Павел.

В силу громадного территориального размаха крестьянской войны 1773-1774 гг. только пугачевская версия самозванческой легенды о Петре III, к тому же социально и психологически более тщательно разработанная, обрела подлинно всероссийский характер и была воспринята придворно-правительственными верхами как угроза государственным устоям. Напомним, что призывы Пугачева были пронизаны не только антикрепостническим и антидворянским пафосом, но и резко выраженной антиекатерининской ориентацией, и уже самой апелляцией к имени Петра III до корней обнажали сомнительность прав на престол царствующей императрицы.

В контексте династических притязаний наследника, почти открыто поддержанных в те же годы «панинской партией», это было чревато для Екатерины II самыми дурными предзнаменованиями. Появление на всероссийской арене предводителя все более разраставшегося крестьянско-казацкого бунта в обличье словно бы воскресшего из небытия Петра III не могло не оживить при дворе, среди всех так или иначе замешанных в его низложении, малоприятные воспоминания.

Но особенно сложную гамму впечатлений появление самозванца, выступавшего от имени Петра III, должно было вызвать у Павла. Смешно было бы, конечно, думать, что у него могла явиться хоть какая-то тень подозрения насчет своего родства с Пугачевым — самозванческая природа всех действий последнего была Павлу совершенно ясна. И вообще, всесокрушающая стихия крестьянского бунта вселяла в великого князя такой же страх и ненависть, как и в Екатерину II, придворную аристократию и русское дворянство в целом. Н. А. Саблуков в своих воспоминаниях свидетельствовал, что образ Пугачева на коне с обнаженной саблей в руке всю жизнь преследовал Павла. Но в то же время в тайниках души, в глубине подсознания Павлу не могла быть безразлична громогласно прозвучавшая в манифестах и именных указах Пугачева сама идея о Петре III — легитимном монархе, что, естественно, будоражило мысль о собственных правах на престол.

Тем более что едва ли не основным аргументом в пользу правдоподобия выдвинутой Пугачевым легенды, едва ли не главным способом его самоутверждения в качестве Петра III явились постоянные ссылки самозванца на Павла как живого, реально существующего цесаревича, который исполнен преданности к своему несправедливо поверженному отцу и в любую минуту готов прийти ему на помощь. «Павловские реалии» присутствовали не только в агитационных актах ставки Пугачева, но и в его бытовом, в значительной мере театрализованном, рассчитанном на броский внешний эффект поведении среди повстанцев. Известно, например, что Пугачев плакал, разглядывая добытый ему где-то портрет Павла, и по-отечески сокрушался, что оставил его «маленькова», а «ныне вырос какой большой, уж без двух лет двадцати», при этом часто приговаривал: «Жаль мне Павла Петровича, как бы окаянные злодеи его не извели». На своих пиршествах Пугачев поднимал тосты за Павла и великую княгиню Наталью Алексеевну, им же по его приказу была принесена присяга на повстанческой территории. В своем лагере Пугачев распускал слухи, что с Павлом все время ведется какая-то переписка, что «к нам скоро будет и молодой государь» и так далее. Пугачев даже заявлял, что сам он царствовать не желает, а поднял народ против властей лишь потому, что хочет восстановить на царствование государя цесаревича. Для Павла это было своего рода кульминацией в развитии антиправительственных лозунгов повстанцев, и, какой бы дерзостью она ему ни показалась, провозглашенный в данном случае пугачевский призыв, при всей парадоксальности и даже абсурдности ситуации, совпадал с его собственными потаенными намерениями. Но тем самым Павел был поставлен и в предельно напряженные отношения с Екатериной (далее мы еще коснемся расходившихся в простонародье во второй половине XVIII в. смутных слухов о возведении Павла на престол). Как верно заметил по этому поводу Е. С. Шумигорский, «…самая форма бунта, появление самозванцев „…“ должны были повести к частым и весьма щекотливым объяснениям между матерью и сыном или к столь же частым и не менее щекотливым умолчаниям».

Недаром и в народном сознании, и в общественном мнении бытовали в свое время толки об особом интересе, даже некоторой симпатии Павла к закамуфлированной в образ Петра III фигуре самозванца Пугачева. Отразились они, в частности, и в позднейших мемуарах Л. Л. Беннигсена, причастного к дворцовому заговору 1801 г. против Павла. Из записанных им, легендарных в значительной мере, рассказов современников следовало, что, когда Павел жил в Гатчине и опасался какого-либо «неожиданного предприятия» со стороны Екатерины II (дело было уже во второй половине 1780-х гг.), он заранее определил маршрут отхода своих войск, который «вел в земли уральских казаков, откуда появился известный бунтовщик Пугачев», уверивший всех, «что он был Петр III». При этом, как свидетельствует Беннигсен, Павел «очень рассчитывал на добрый прием и преданность этих казаков». По-другому, уже совершенно апокрифическому варианту беннигсеновских воспоминаний, собираясь в случае угрозы со стороны Екатерины II бежать на Урал, Павел будто бы «намеревался выдать себя за Петра III, a себя объявить умершим», — так причудливо отображалась в общественном сознании логика «нижнего» самозванства в его переплетении с верхушечными притязаниями на престол. Но существуют вполне достоверные сведения о том, что, став императором, Павел посылал сенатора П. С. Рунича, участвовавшего под началом П. И. Панина в подавлении восстания Пугачева, а затем и в следствии над бунтовщиками на Урал, где оставалось еще немало живых «пугачевцев», с тем, чтобы объявить им царское благоволение.

Щекотливость ситуации, в которой оказался Павел, усугублялась также и тем, что в ходе Пугачевского восстания впервые после исчезновения Петра III был публично возбужден вопрос о его судьбе в результате дворцового переворота 1762 г. Ведь в доходивших до Петербурга известиях из повстанческого лагеря, вопреки официальным манифестам 1762 г., а иногда — и в прямой полемике с ними, всячески варьировалась тема чудесного спасения Петра III после его отречения. Молва разносила рассказы Пугачева о том, как его, то есть Петра III, «заарестовав в Ранбове (Ораниенбауме. — А. Т.) и оттудова заслали и сам не знаю куда», но в конце концов Петр Федорович был выпущен караульным офицером и с тех пор «странствовал тринадцатый год». По другой версии, Петр III не умер, «а вместо его замучили другова». Третья версия гласила, «что государь жив и сослан в ссылку, а вместо ево погребен гвардейский офицер». Поговаривали, опять же со слов Пугачева-Петра III, что «враги воспылали обмануть народ, что я умер, и так, подделав похожую на меня из воску чучелу, похоронили под именем моим».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II — Николай II"

Книги похожие на "Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II — Николай II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "А. Сахаров (редактор) - Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II — Николай II"

Отзывы читателей о книге "Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II — Николай II", комментарии и мнения людей о произведении.