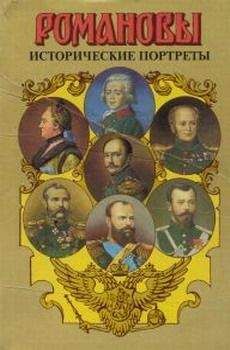

А. Сахаров (редактор) - Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II — Николай II

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II — Николай II"

Описание и краткое содержание "Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II — Николай II" читать бесплатно онлайн.

В этом издании на строго документальной основе отражена жизнь и деятельность всех царствующих представителей Дома Романовых на протяжении его трехсотлетнего существования. Вторая книга включает очерки, посвященные царствующим персонам, начиная от Екатерины II и кончая Николаем II

Поэтому низложение Иоанна Антоновича 25 ноября 1741 г. было воспринято как долгожданный, справедливый, отвечающий национальным чаяниям акт; провозгласив себя императрицей, Елизавета тем самым восстанавливала права на российском престоле потомков Петра I, и примечательно, что главным доводом в пользу законности совершенного ею переворота она выдвигала «близость по крови», то есть свои дочерние права на «наследный родительский наш всероссийский престол».

В предисловии к впервые изданным в Лондоне в 1858 г. «Запискам императрицы Екатерины II» А. И. Герцен заметил, что в череде царственных лиц, сменявших друг друга на российском троне, — от Екатерины I до Елизаветы Петровны, «именно она представляет законное начало». Однако законность прав Елизаветы была далеко не бесспорной. Свергнув царствующего монарха Иоанна Антоновича, который был назначен Анной Ивановной своим преемником в соответствии с петровским Уставом 1722 г., Елизавета нарушила действующее законодательство, притом что сама она еще в 1730 г., как и все российские подданные, присягнула в верности тому наследнику, который со временем будет определен Анной Ивановной. В этом отношении появление Елизаветы на престоле не было легитимным, несмотря на ее близость «по крови» к Петру I, но именно на этом основании военно-дворянскому общественному мнению, особенно столичному, оно представлялось вполне оправданным.

При таких предпосылках Елизавета не могла не ощущать шаткости своего положения на троне, и с момента воцарения вопрос о том, что делать с Иоанном Антоновичем и его семьей, был для нее едва ли не самым тяжелым. Первоначально она предполагала выслать их в Брауншвейг с соблюдением при этом «должного почтения, респекта и учтивости». Брауншвейгское семейство было отправлено по назначению, но на некоторое время задержано в Риге и Динамюкде, где за ним был установлен усиленный надзор. Затем Елизавета начинает, видимо, осознавать, какую опасность, даже чисто символически, может представить для нее находящийся на свободе за границей Иоанн Антонович, имеющий к тому же влиятельных родственников-покровителей при прусском дворе и в немецких влиятельных княжествах. Побуждаемая сочувственными к Иоанну Антоновичу толками в простонародье и реальными заговорами в пользу его возвращения на престол (а за этим стояли все патриархально настроенные противники петровских реформ), она круто меняет свое решение, и в 1744 г. его семья ссылается в Холмогоры, что в 70 верстах от Белого моря. Здесь в доме местного архиерея брауншвейгское семейство в строжайшей тайне, полной изоляции от окружающего мира, проводит несколько мучительных десятилетий. Рождение у Анны Леопольдовны в заточении сыновей — принцев Петра и Алексея, которые, по логике завещания Анны Ивановны, имели больше династических прав, чем Елизавета, внушает ей сильное беспокойство, и делается все, чтобы весть о появлении еще двух потенциальных претендентов на престол не вышла за стены архиерейского дома в Холмогорах.

Иоанна же Антоновича постигла не менее страшная участь. В 1744 г. он навсегда отлучается от родителей и содержится в совершенной неизвестности отдельно от них. Теперь и само его имя предается забвению (в официальных документах его велено упоминать не императором Иоанном, а принцем Григорием). 12 лет спустя, проведав о замыслах по его освобождению, зреющих не без интриг враждебного к России прусского короля Фридриха II, Елизавета распорядилась перевести поверженного императора из Холмогор в Шлиссельбург и содержать там скрытно, безгласно, с особыми мерами предосторожности, дабы «о вывозе арестанта» никто не мог узнать в России и за границей.

Для укрепления своих династических позиций Елизавета спешно пытается привлечь на свою сторону сына старшей сестры Анны Петровны от брака с герцогом Голштинским, 14-летнего Карла-Петра-Ульриха, который как внук Петра I обладал преимущественными с ней правами на престол. Уже в феврале 1742 г. он был доставлен из столицы Голштинии г. Киля в Петербург, в ноябре крещен в православие под именем великого князя Петра Федоровича и торжественно провозглашен наследником Елизаветы. В 1745 г. она женит его на принцессе из знатного, но обедневшего немецкого княжества Софии-Августе-Фредерике Ангальт-Цербстской, получившей в православии имя Екатерины Алексеевны.

В Петре Федоровиче Елизавета надеялась поначалу найти продолжателя на троне петровского рода. Но очень скоро ей пришлось разочароваться — привезенный из Киля герцог оказался на редкость отсталым физически и умственно, удивлявшим окружающих ограниченностью и ничтожеством своих помыслов, грубым и вздорным характером, пристрастием даже во вполне зрелом возрасте к детским забавам и нелепым выходкам, а зачастую и самыми низменными наклонностями. Не подготовленный к семейному существованию, он жил в разладе с Екатериной, всячески ее третируя и предаваясь пьянству развлекался, как мог, на стороне. Единственно, что его все-таки занимало, так это плац-парадная сторона военного дела с ее жестокой муштрой и мелочной формалистикой, культивируемыми его кумиром Фридрихом II. Уже в более поздние годы Семилетней войны и напряженных отношений с прусским двором он не скрывал к нему своих симпатий и, вопреки военно-государственным интересам России, готов был чуть ли не открыто стать на его сторону. К российским же делам Петр Федорович оставался глубоко чужд, будучи поглощен заботами о своей «доброй» Голштинии и испытывая к ней неподдельно ностальгические чувства.

Поэтому как только у Екатерины после нескольких лет, казалось бы, тщетных ожиданий родился сын, Елизавета именно на него возлагает свои династические надежды. В провозглашении его — правнука Петра I — своим преемником она видит не только прочную преграду от притязаний разного рода «сочувственников» Иоанна Антоновича («образ дитяти императора Ивана III заслонялся колыбелью новорожденного великого князя» — как точно высказался на сей счет историк В. А. Бильбасов). Елизавета связывает с ним и более широкую перспективу упрочения на российском троне петровской ветви Дома Романовых. Уже само имя, которое она дала новорожденному, было исполнено знаменательного смысла, как напоминание о глубокой преемственной связи между правнуком и прадедом — ведь имена апостолов Петра и Павла неотделимы друг от друга в православной традиции и даже их память отмечается Церковью в один и тот же день. Выражением этого, в частности, явилось и основание самим Петром в Петербурге собора Петра и Павла.

Таким образом, говоря словами В. Ходасевича, династические планы Елизаветы «создали над головой ребенка какой-то призрак короны „…“. В глазах многих людей Павел, еще не умея того понимать, был уже почти императором». И этот «призрак короны» оказался для него источником бесконечных страданий «…». С этой минуты ему предстояло разделить неизбежно трагическую судьбу всех маленьких претендентов». Но чашу своего рокового предназначения Павел испьет, как увидим, потом, когда достигнет зрелых лет. Но уже в первые годы после рождения связанные с ним династические намерения Елизаветы не остались тайной при дворе и нашли своих приверженцев в вельможной аристократии и столичном дворянстве, вполне оценивших их государственное значение. Когда, например, Н. И. Панин стал представлять шестилетнему Павлу иностранных дипломатов и возить его на придворные спектакли и обеды, то объясняли это слухами о том, что Елизавета готовит Павла к занятию престола.

Мысль о лишении прав на него Петра Федоровича и назначении своим наследником Павла долгие годы выкашивалась Елизаветой, на этот счет строились разные проекты: то выслать из России Петра Федоровича с супругой, к которой Елизавета не питала доверия, подозревая ее в склонности к политическим интригам, то все же привлечь Екатерину к управлению государством при малолетнем Павле-императоре. Так или иначе, но необходимо было официально объявить об изменении порядка престолонаследия, на что, кстати, Елизавета имела юридические основания, поскольку в петровском Уставе 1722 г. предусматривалась для царствующего монарха возможность назначить нового наследника, если прежний оказывался почему-либо непригодным к исполнению императорских обязанностей.

Время, однако, шло. Елизавета часто болела, старела, все более отходила от дел, имея, по словам Екатерины, «решимость весьма медлительную», и перед смертью, последовавшей 25 декабря 1761 г., так и не успела оформить своей воли относительно отстранения Петра Федоровича от престола и передачи прав на него Павлу. Но перед кончиной она все же завещала племяннику заботиться о малолетнем великом князе.

Став императором, Петр III не только не внял этим просьбам, но почти открыто отвергал сына и даже отказался признать его своим наследником. Имя Павла как законного наследника Петра III не было включено в манифест о его восшествии на престол. Более того, отрицая свое отцовство, он намеревался объявить Екатерину виновной в прелюбодеянии и сына ее Павла — незаконным, заключив их обоих пожизненно в крепость. Женившись на своей возлюбленной фрейлине Елизавете Воронцовой, Петр III собирался возвести ее на престол. Носились даже слухи о совсем уже сумасбродном намерении Петра III объявить своим наследником не кого иного, как заточенного в Шлиссельбургском каземате Иоанна Антоновича. Это означало бы полный крах всех надежд Елизаветы и ее окружения на восстановление династических прав потомков Петра I. К лету 1762 г. напряжение при дворе достигло своего предела.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II — Николай II"

Книги похожие на "Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II — Николай II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "А. Сахаров (редактор) - Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II — Николай II"

Отзывы читателей о книге "Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II — Николай II", комментарии и мнения людей о произведении.