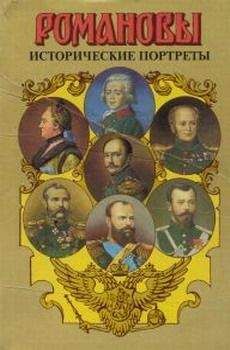

А. Сахаров (редактор) - Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III"

Описание и краткое содержание "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III" читать бесплатно онлайн.

В этом издании на строго документальной основе отражена жизнь и деятельность всех царствующих представителей Дома Романовых на протяжении его трехсотлетнего существования. Первая книга включает очерки, посвященные царствующим персонам, начиная от Михаила Федоровича и кончая Петром III

Наконец, по стране развилось в огромных масштабах изготовление фальшивых медных денег, благо это гораздо легче, нежели подделывать серебряные деньги. Правительство издает строжайшие указы по борьбе с фальшивомонетчиками, их ловят и предают смертной казни, отсекают конечности. Но и это мало помогало. Кроме того, поползла в народе молва, что причастные к чеканке медной монеты купцы и их покровители из царского окружения (И.Д. Милославский и др.) немало разбогатели, передавая на монетные дворы не казенную, а свою медь. Особенную неприязнь вызвали гость Василий Шорин и тесть царя Илья Данилович Милославский. А выпуск медных монет продолжался в нарастающем темпе.

Сначала незначительная разница в рыночной стоимости серебряной и медной монеты не была столь заметной. Но со временем этот угрожающий разрыв нарастал. Медная монета падала в цене, ее все менее охотно встречали на рынке. Между тем цены стали расти, ставя население в тяжелое положение. Сохранились любопытные свидетельства русских торговых людей о падении курса медных денег по отношению к серебряным. Так, в Новгороде на протяжении 1656-го — августа 1658 года медные и серебряные деньги «ходили ровно», с 1 сентября 1658 года по 1 марта 1659 года разница составила три копейки, в следующие полгода — пять копеек. Затем обесценение медной монеты пошло ускоренно и в июне-августе 1661 года достигло сорока семи копеек, а за сентябрь-декабрь этого года подскочило до двух рублей пятидесяти копеек. К 1662-1663 годам за один серебряный рубль давали уже десять-двенадцать медных. В Москве и того более — до пятнадцати рублей. Рынок лихорадило. Всюду нарастал ропот, вспыхивали волнения. Особенно беспокоило правительство положение в армии. Двукратное увеличение денежного жалованья не решало проблемы. Указы царя о необходимости продавать ратным людям хлеб и фураж по умеренным, «указным» ценам вызывали протест владельцев хлеба. Возникали конфликты между служилыми людьми и населением. Военные неудачи 1659-1660 годов еще более усугубляли остроту обстановки в государстве. Все говорило о том, что приближается мощный социальный взрыв. Частные меры властей успеха не улили. Вряд ли удовлетворились новгородцы, когда «скудным» разрешили покупать хлеб по твердой цене, а у кого нет денег — давать в долг.

Тщетны были попытки властей найти выход в созыве совещаний с представителями сословий. Приглашенные в царские палаты торговые люди, посадские, жители московских «черных слобод» не могли дать вразумительного ответа на вопрос о причинах сложившейся ситуации, прежде всего — «хлебной дорогови». Одни говорили, что все дело в хищничестве скупщиков хлеба, другие кивали на большие запасы зерна у помещиков, третьи разводили руками. Но самый распространенный ответ состоял в том, что следует отменить медные деньги и вернуться к серебряной монете. Купечество, наиболее осведомленное в рыночной конъюнктуре, жаловалось, что оно «стало возненавидено» во всех слоях населения страны. Одновременно отечественные коммерсанты сочли необходимым заявить в 1662 году правительству: «Ныне всякими большими и лутчими промыслами и торгами владеют и промышляют духовный и воинский и судебный чин, оставя и презрев всякое государственное правление». Подобное заявление выражало явную оппозицию политике властей царя Алексея Михайловича и неудовольствие сословным положением торгового люда России того времени. И хотя из рядов опрошенных раздавались голоса о необходимости искать выход общими усилиями всей земли, царь не пошел на созыв Земского собора.

Решительным толчком к изменению финансового курса правительства послужило скоротечное, но мощное народное восстание в Москве 25 июля 1662 года, известное в литературе под названием «медный бунт». В тот день Алексей Михайлович находился в селе Коломенском, которое он любил посещать особенно в летнее время.

Рано утром 25 июля 1662 года москвичи обнаружили в Центре города (на Лубянке и других улицах) прилепленные воском или прибитые гвоздями к столбам и стенам листы-прокламации. В них боярин Милославский, окольничий Ф.М. Ртищев, гость В.Г. Шорин и другие объявлялись изменниками, которые будто бы сносятся с польским королем. Листы по нескольку раз читали вслух набежавшей толпе. Возбуждение быстро нарастало. Собравшиеся решили немедленно идти с этими листами к царю в Коломенское и требовать выдачи «изменников». Оставшиеся в Москве бояре Ф.Ф. Куракин и другие послали дворянина С. Ларионова и дьяка Башмакова в сопровождении охраны изъять крамольные письма. Однако их прогнали. Несколько тысяч москвичей двинулись в Коломенское. По-видимому, царь уже был уведомлен о «гиле». Более того, по данным «дневальной записки» Приказа Тайных дел ему доставили одно из «писем". Алексей Михайлович находился в церкви, где слушал обедню. Боярам, которым угрожала расправа восставших, Алексей Михайлович помог укрыться. Народ подступил к дворцу. Царь прервал свое общение с небесными силами и вышел из церкви. Из толпы повстанцев послышались требования выдать обвиненных „на убиение“. Алексей Михайлович, не в пример событиям 1648 года, проявил самообладание и стал уговаривать народ „тихим обычаем, чтоб они возвратились и шли назад“, обещая рассмотреть претензии. Посадский Лука Жидкий и нижегородец И. Жедринский подали царю „письмо“. Жедринский настаивал, чтобы Алексей Михайлович „изволил то письмо вычесть перед миром и изменников привесть перед себя". Наиболее смелые из повстанцев ухватились за пуговицы на царской одежде, вопрошая: „Чему — де верить?“ Алексей Михайлович клялся Богом, что разберет жалобы, и „дал им на своем слове руку". Кто-то из толпы «с царем бил по рукам“. Эта обнадеживающая, почти «народная“ сцена заставила пришедших поверить государю. Люди из Коломенского двинулись в Москву.

Москва тем временем продолжала бурлить. Громили дворы богатых купцов, торговцев принуждали покинуть лавки и присоединиться к взбунтовавшимся москвичам. Один из обвиненных в листах, гость Василий Шорин, бежал из города. Известие об этом еще больше распалило поднявшийся народ, воспринявший этот факт как подтверждение известия об «измене». Сын Шорина пытался скрыться, переодевшись в крестьянское платье. Его привели и стали допрашивать. Прошел слух, что Шорин-старший бежал в Польшу. Перепуганный юноша лепетал что-то несуразное. Его поняли так, что слух имеет основания. Посадив на телегу молодого Шорина, разъяренная толпа ринулась в Коломенское. По дороге она встретила первую волну восставших, возвращавшихся в Москву. Часть последних присоединилась к шедшим в Коломенское. И вновь перед царским дворцом забушевала народная стихия, еще более грозная.

Однако правительство не дремало. На выручку царю спешили стрелецкие полки. Объявили тревогу в Немецкой слободе, где проживало много иностранных офицеров. Городские ворота закрыли, на заставах появились усиленные караулы.

Повстанцы вновь потребовали выхода к ним царя, чтобы он сам допросил юного Шорина. Тот повторил, что его отец якобы сбежал в Польшу с какими-то «листами». По приказу царя его арестовали. Но восставшие упорно добивались выдачи других «изменников". Царь пообещал приехать в Москву и во всем разобраться. Но на сей раз государю не поверили. Из толпы Алексею Михайловичу „учали говорить сердито и невежливо, з грозами“, предупреждая, что в случае неисполнения требований повстанцы бояр-изменников „у него учнут имать сами, по своему обычаю“. В эту критическую минуту царю дали знать о прибытии войск. Он сразу переменил тон, закричав на восставших, и приказал свите и стрельцам „тех людей бити и рубити до смерти и живых ловити“. Началась кровавая бойня безоружных людей. Многих загнали в Москву-реку, где они утонули. Натерпелось тогда и царское семейство: „А царица в то время, и царевичи, и царевны, запершися сидели в хоромах в великом страху“. Говорили, что царица Мария Ильинична после этих событий болела целый год.

Одержав «победу», царь приказал разослать по всей стране грамоты, в которых картина восстания излагалась в угодном властям духе. Расправа якобы была проведена по единодушному челобитью всего населения, начиная от бояр и кончая посадскими людьми московских черных сотен и слобод. Не соответствовало действительности и утверждение о том, что в восстании не участвовали «всяких чинов ратные и торговые и земские люди». Очевидец событий Г. Котошихин писал, что в рядах повстанцев находились «люди торговые, и их дети, и рейтары, и хлебники, и мясники, и пирожники, и деревенские, и гулящие, и боярские люди». Барон Мейерберг сообщал, что «заговорщики» принадлежали к «подонкам черни". Согласно современным известиям, верхи торгового мира не поддержали восстание, за что получили царскую похвалу.

Три следственные комиссии без устали вели дознание с пытками, пропустив через застенки сотни людей. У грамотных брали образцы почерков, чтобы установить авторов прокламаций, но тщетно. Четвертование, виселица, отсечение рук и ног, выжигание на лице буквы «Б» (бунтовщик), массовая ссылка — таков был итог Московского восстания 25 июля 1662 года. Тишайший в этой ситуации проявил другую ипостась своей натуры… Недаром его интересовала личность Ивана Грозного, по которому царь заказывал панихиды. Позже, когда шел спор между царем и бывшим патриархом Никоном, последний напомнил Алексею Михайловичу о бунте. Царь в ответ заявил, что приходили «земские люди" бить челом на обидчиков, а не против него.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III"

Книги похожие на "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "А. Сахаров (редактор) - Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III"

Отзывы читателей о книге "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III", комментарии и мнения людей о произведении.