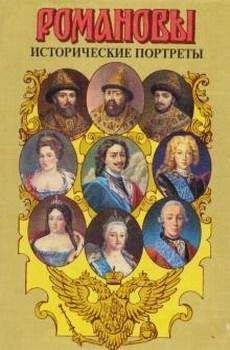

А. Сахаров (редактор) - Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III"

Описание и краткое содержание "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III" читать бесплатно онлайн.

В этом издании на строго документальной основе отражена жизнь и деятельность всех царствующих представителей Дома Романовых на протяжении его трехсотлетнего существования. Первая книга включает очерки, посвященные царствующим персонам, начиная от Михаила Федоровича и кончая Петром III

В Сибири появлялись русские люди. Налаживали контакты с местными жителями, начали добычу полезных ископаемых (соли в Якутии, железа в Нице).

Культура времени Михаила Федоровича и Филарета, оставаясь во многом традиционалистской, испытала все же, как и политическая, хозяйственная жизнь, некоторые сдвиги. Появились новации, которые, в комплексе с другими факторами развития, позволяют говорить о XVII веке как эпохе начала новой истории России. Если в хозяйстве появляются первые завязи, элементы буржуазных отношений, в государственно-политическом плане — расцвет, хотя бы временный, сословно-представительного начала в лице Земских соборов, то в культурной жизни — это начало демократизации, усиление западного влияния. В ряде случаев элементы нового выражены еще слабо, но за ними — будущее.

Смута «вытолкнула» к активной деятельности большие массы людей, и они проявили себя и в деле спасения Отечества и его восстановления, и в политической жизни, и в культуре. Если в предыдущие столетия главным субъектом культурной, духовной жизни были представители Церкви, то в XVII веке выдвигается целая плеяда мастеров из среды дворян, приказных людей, посадского сословия. Будучи людьми верующими, конечно, они все больше склонялись к светским сочинениям, мотивам. Они интересовались не только житиями святых, но и переживаниями, внутренним миром обыкновенных людей, мирян. Тем самым церковный традиционализм в культуре дополнялся светскими сюжетами, стремлениями.

Все шире распространялась грамотность. Чтение, письмо, счетную премудрость передавали ученикам священники, дьячки, посадские грамотеи, площадные подьячие; по всей России трудились десятки, сотни таких учителей. Много книг издавал московский Печатный двор. Среди них — букварь Василия Бурцева (первое издание — 1634 год, затем — несколько переизданий), стоивший всего одну копейку. Его тираж — несколько тысяч экземпляров, для того времени немалый. Появлялись и другие книги. В библиотеке царя Михаила, помимо духовных (их — большинство, монарх был очень богомолен), имелись сочинения Аристотеля, «О Троицком осадном сидении» (об осаде Троице-Сергиева монастыря поляками в годы Смуты) и другие.

Нужно сказать, в Смуту печатное дело было, как и многое другое, разрушено. Сгорел Печатный двор со всеми типографскими приспособлениями. Немногие мастера, оставшиеся в живых, разошлись по разным городам. Указом царя Михаила вернули «хитрых людей» (мастеров-печатников) — Н.Ф. Фофанова из Нижнего Новгорода и его товарищей. Архимандриту Дионисию и келарю А. Палицыну государева грамота указала выделить ученых старцев «для исправления книг служебных и Потребника» — очищения их от ошибок, накопившихся «от времен блаженного князя Владимира до сих пор». В частности, «книга Потребник в Москве и по всей Русской земле в переводах разнится и от неразумных писцов во многих местах не исправлена; в пригородах и по украинам, которые близ иноверных земель, от невежества у священников обычай застарел и бесчестия вкоренились» (здесь в грамоте приводятся слова троицкого старца Арсения и попа Ивана из села Клементьева). Проверять и исправлять книги поручили тем же Дионисию, Арсению, Ивану «и другим духовным и разумным старцам, которым подлинно известно книжное учение, грамматику и риторику знают».

Приведенные данные говорят о том, что в стране, несмотря на потрясения Смутного времени, имелись и люди, знавшие хорошо «книжное учение», и те, кто умел это ценить (в данном случае — правящие верхи во главе с молодым монархом). Любопытно и то, что работа по исправлению богослужебных книг, проведенная при царе Алексее и патриархе Никоне, задумывалась при их предшественниках — царе Михаиле и патриархе Филарете. Была ли она проведена в полном или неполном объеме — неизвестно. Во всяком случае, типография возобновила печатание книг.

Печатный двор к концу правления первого Романова — крупное по тому времени предприятие: более полутора десятков работников разных специальностей (редакторы-справщики, корректоры, наборщики, печатники, художники), более десятка станков и другое типографское оборудование. К 1648 году, три года спустя после кончины Михаила, в типографии хранилось около одиннадцати с половиной тысяч экземпляров различных книг.

Заметно продвинулись русские люди в накоплении научных знаний, технических навыков. Успешно работали они в металлообработке, литейном деле. Так, русский мастер в 1615 году изготовил первую пушку с винтовой нарезкой. Делали и нарезные ружья («пищали винтовальные»). «Боевые часы» на Спасской башне Московского Кремля сделали устюжские кузнецы крестьяне Вирачевы — Ждан (дед), Шумила (отец) и Алексей (внук); проект подготовил англичанин Христофор Галлоуэй.

Русские мастера делали водяные двигатели для мануфактур. «Книга сошного письма» (1628-1629 годы) дает указания о способах измерения земельных площадей; «Роспись» начала XVII века — об установке труб для подъема с разных глубин соляного раствора. Существовали руководства по изготовлению красок, олифы, левкаса, чернил; травники, лечебники. Географические познания русские люди черпали из «Нового чертежа» (1627 год) — карты земель между Доном и Днепром; «Книги Большому чертежу» (1627 год — список городов и расстояний между ними). А «землепроходцы» и «мореходцы» в первой половине века прошли всю Восточную Сибирь, Забайкалье, вышли к Тихому океану. Описание обширных пространств, их чертежи они присылали в Москву. А в статейных списках русские послы, их помощники сообщали сведения об иноземных государствах. Царь Михаил, Посольский приказ отправляли довольно много посольств к государям ближних и дальних стран — с извещениями о восшествии на престол, предложениями о союзе, мире, сватовстве (например, о женитьбе принца Вольдемара Датского на дочери Михаила Федоровича Ирине) и т. д.

По случаю воцарения Михаила Романова составили «Грамоту утвержденную», «Новый летописец» (1630 год) и другие памятники. В них прославляются Михаил и Филарет, обосновываются права Романовых на престол. Те же идеи развивают некоторые повести и сказания о Смутном времени (А. Палицын. Повесть о Земском соборе 1613 года; рукопись Филарета 1626-1633 годов — черновик патриаршего летописца; другие памятники).

Усилиями властей послесмутной поры возобновляется, по мере ликвидации разрухи, строительство в Москве и других городах. Приводятся в порядок кремлевские стены и башни; одна из них, Спасская, получает шатровое покрытие и меняет свой суровый крепостной облик на парадный, торжественный, нарядный. В подмосковной царской усадьбе возводят церковь Покрова — в честь освобождения России от иноземцев-захватчиков. Храм под тем же названием строит Д.М. Пожарский в своем Медведкове под Москвой. Замечательные шатровые же здания появляются в Нижнем Новгороде, Угличе. Все они отличаются нарядностью декоративного убранства, изяществом, стройностью пропорций.

Живописность и нарядность характерны и для жилых построек. Прежде всего в этом плане следует отметить кремлевские царские терема (архитекторы А. Константинов, Б. Огурцов, Т. Шарутин, Л. Ушаков; 1635-1636 годы). Фасады Теремного дворца украшены яркими цветными изразцами, резным белым камнем. Покрыт он золоченой крышей, окружен несколькими златоглавыми церквушками — придворными, «домашними». Столь же красочно и внутреннее убранство дворца.

С 1643 года начинается расширение патриаршего двора в Московском Кремле. В разных городах строят пятиглавые соборы.

В целом в архитектуру той поры все решительней проникают светские реалистические черты, стремление к декоративности, отделке деталей.

То же относится и к живописи. Иконы Строгановской школы, фрески в храмах, гравюры, миниатюры — во всех этих жанрах, в той или иной мере, присутствуют элементы нового.

Интересно, что русские иконописцы и резчики в 30— 40-х годах работали в Константинополе и Грузии, Молдавии и Валахии.

Хотя трудно, чаще всего невозможно говорить о политике правительства двух «великих государей» в области культурной жизни, однако можно отметить, что в ряде случаев их внимание, одобрение прослеживается при составлении некоторых литературных, исторических памятников, в строительстве культовых и дворцовых зданий, их влияние на привлечение к работе тех или иных мастеров (тех же Вирачевых при обновлении Спасской башни в Кремле).

В тех случаях, когда власти, в том числе «великие государи», сталкивались с мыслями оппозиционными, они открыто и резко ставили вольнодумцев на место. Показательна в этом плане судьба писателя-мыслителя князя И.А Хворостинина — этого, по определению В.О. Ключевского, «отдаленного духовного предка Чаадаева». Еще при дворе первого самозванца он познакомился и сошелся с некоторыми поляками; выучив латынь, читал книги на этом языке, увлекся католическим учением. Более того, к латинским иконам относился как и к православным, с равным почтением. Царь Шуйский за подобное увлечение «латынством» сослал его под начало в Иосифо-Волоколамский монастырь. Вернувшись оттуда, он совсем «разбеснелся». Став открытым вольнодумцем, «в вере пошатался и православную веру хулил, про святых угодников Божиих говорил хульные слова, в разуме себе в версту не поставил никого». Одержимый таким самомнением и презрением к церковным обрядам, он «постов и христианского обычая не хранил», в церковь не ходил, не пускал туда своих слуг; даже не поехал на Пасху во дворец, чтобы похристосоваться с государем!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III"

Книги похожие на "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "А. Сахаров (редактор) - Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III"

Отзывы читателей о книге "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III", комментарии и мнения людей о произведении.