Внутренний СССР - “Мастер и Маргарита”: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "“Мастер и Маргарита”: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры"

Описание и краткое содержание "“Мастер и Маргарита”: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры" читать бесплатно онлайн.

Роман М.А. Булгакова “Мастер и Маргарита” — не Откровение в форме литературного художественного произведения, и не праздный вымысел, выдаваемый за Откровение, а богословие Русского человека, ищущего истину с беззаветной верой и доверием Богу своей жизни и посмертного бытия; богословие, выраженное в иносказательно-притчевой форме. Это истинное богословие Русской культуры в целом в ХХ веке, определившее во многом дальнейшую судьбу региональной цивилизации России и всего остального человечества.

Но в тех аспектах жизни, где властвуют страхи, — нет места полноте и целостности Любви. Страхи, если и не устраняют Любовь из жизни полностью, то не дают места проявлению её полноты, делая её проявления ущербными, прерывистыми во времени или извращая их.

Эта стратегия перехода общества к господству человечного строя психики, воспринятая Мухаммадом в Откровении, выходила за пределы понимания заказчиков канонической редакции Корана; выходила и выходит за пределы понимания большинства, почитающих себя простыми правоверным мусульманами; тем более выходит она за пределы понимания наиболее крутых «исламских фундаменталистов»; выходит она и за пределы понимания большинства порицающих Откровение, лёгшее в основу Корана.

Но эта стратегия и есть то, что обладает непреходящей значимостью для нынешней глобальной цивилизации, и потому она не может быть отвергнута вне зависимости от того, как религиозно-исторически реально возник текст, известный ныне как Коран.

8. Люди и слово: слово живое и мёртвое

С Библией же дело обстоит куда хуже, чем с Кораном. Но прежде, чем обратиться к освещению этой же проблематики в сюжетных линиях “Мастера и Маргариты”, обратимся к литературной критике, которая претендует изъяснить скрытый смысл этого романа:

«У нас нет дневников писателя [120], но есть роман о Воланде, Мастере и Иешуа Га-Ноцри. Там всё сказано, только надо уметь это «всё» прочитать, ибо роман — огромная криптограмма, зашифрованный текст, адресованный будущему читателю. Или — я часто об этом думаю — ушедшему читателю, тем истинно образованным людям, среди которых протекала счастливая половина жизни Булгакова [121]. Тем, кому не приходилось заново открывать для себя классиков русской философии, — они были членами Религиозно-философского общества имени Владимира Соловьёва, как и отец писателя Афанасий Иванович… Они-то сразу и безошибочно объявили бы автора романа учеником Соловьёва [122]. Не заглядывая даже в собрание сочинений этого удивительного философа и социолога, они связали бы кощунственный — с точки зрения ортодоксальной церкви — образ Иешуа Га-Ноцри с размышлениями Владимира Соловьёва о Христе и Слове, которое, как известно, было вначале начал [123]» (А.Зеркалов. “Лежащий во зле мир…”. Журнал “Знание — сила”, № 5, 1991, стр. 34, 35).

Но чтобы расшифровывать «криптограммы», надо прежде определиться в том, кому адресовано зашифрованное послание и что оно несёт в себе: иначе многое расшифровать просто не удастся. Тем более ничего не удастся расшифровать, если никакой «криптограммы» в романе нет…

Бессмысленная трата времени и сил писать роман-криптограмму для современников, очевидцев описываемой в нём эпохи, которые и сами в силах подумать над смыслом происходящего в жизни каждого из них и в жизни образуемого ими всеми общества, если заранее известно, что роман не может быть опубликован в эпоху его написания. Тем более бессмысленно писать роман, адресуя текст предкам. Бессмысленно и «криптографировать» свою эпоху для потомков, поскольку она неизбежно станет известной им из документов и воспоминаний, где всё будет названо своими именами без каких-либо намёков, двусмысленностей и иносказаний, к которым вынужденно прибегают в общении между собой современники, если они опасаются называть вещи их именами в силу свойственных эпохе обстоятельств.

Но отказывая писателю в такого рода здравомыслии, многие потомки, которых угораздило стать литературоведами, выражают овладевшие ими по их же трусости страхи в разнородных “расшифровках” иносказаний и намёков на обстоятельства прошедшей эпохи, которые они реально или мнимо находят в романе, и которые им мерещатся в жизни нынешних поколений. Конечно, есть и непреходящие обстоятельства, но они в их большинстве не требуют «криптографирования»; и если в чём и нуждаются — так в переосмыслении, что не требует расшифровки старых текстов как таковой, хотя тексты былых времён могут быть свидетелями древности проблем в жизни общества, не разрешённых и в наши дни.

Имеет смысл писать для потомков только о том, что не утратит своей значимости для них к тому времени, когда обстоятельства изменятся и позволят опубликовать написанное. Тем не менее большинство критиков-расшифровщиков не видят именно эту сторону романа, в котором им померещилась «криптограмма», когда он представляет собой прямое повествование в художественных образах о проблемах, которые в эпоху его написания были объявлены успешно разрешёнными раз и навсегда: «большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о боге».

Вследствие этого роман в эпоху его написания представлялся одним — не актуальным, а для других он виделся крамольным [124]. Но крамольным он виделся не потому, что в нём комично выглядели сотрудники НКВД и советская действительность тех лет (комичной она выглядела и в “Двенадцати стульях”, и в “Золотом теленке” И.Ильфа и Е.Петрова, которые были изданы), а потому, что возможная публикация “Мастера и Маргариты” ставила под сомнение правильность уже данного и широко пропагандируемого ответа и подталкивала к поиску ответа на другой вопрос, который оставался в умолчаниях на протяжении всей эпохи борьбы с религиозным мракобесием:

Большинство населения сказкам о боге — наветам на Бога — действительно верить перестало. А верить Богу и жить по Его Правде-Истине в Его Промысле перестало или ещё и не начинало?

«Крамольность» романа по отношению к культивировавшемуся в обществе материалистическому атеизму и его хозяевам состояла именно в этом обнажении умолчания, скрываемого в официальной пропаганде. Но затрагивая проблематику «крамольности» “Мастера и Маргариты”, преисполненные собственной трусости и взращённых на её почве “элитарных” страхов, литературные критики тут же обращаются к обстоятельствам той эпохи, которые куда менее значимы для определения будущих судеб, нежели то, что они задели мимоходом и от рассмотрения чего сами же отказались.

«Фантастическая мысль: если бы Иешуа не был абсолютом отваги и правдивости, он принял бы намёки Пилата и заявил бы, что не говорил крамолу Иуде из Кириафа или, как ему прямо предлагалось, что он забыл свои слова. И тогда он остался бы жить, стал хранителем „большой библиотеки“ Пилата, и его мысли пришли бы к потомкам неискажёнными [125]. Но он отказался. И теперь его историю приходится восстанавливать Мастеру при той помощи дьявола, которой Иешуа не захотел.

Тягостная дилемма: чтобы выжить, чтобы создать нетленные вещи и способствовать делу истины, писатель вынужден спознаться с дьяволом власти, сделать то, что запрещает ему совесть. Вопрос отнюдь не теоретический: сам Булгаков так и поступил, чтобы иметь возможность создать “Мастера и Маргариту”. Известные биографические факты: он написал письмо Сталину с просьбой о спасении, когда нищета и угроза физической гибели придвинулась вплотную. Сталин позволил служить ему в театре, и Булгаков сумел вернуться к своему сожжённому ранее роману. Поэтому и вышло: «рукописи не горят»…

Думаю, писатель не простил себе обращения за помощью к сатане, но, даже сознавая себя аморальным человеком, он знал, что поступил правильно: выполнил свой творческий долг так, как это возможно под прессом идеологической тирании» (А.Зеркалов. “Лежащий во зле мир…”. “Знание — сила”, № 5, 1991, стр. 40, 41).

И до этого фрагмента, и после него А.Зеркалов пускается в обширные рассуждения “вообще” о добре и зле, об истине, и об отступничестве от них в каждую историческую эпоху. Однако отступничество от истины “вообще”, отступничество от Добра “вообще” в таком миропонимании (которому привержен А.Зеркалов) всё же конкретны, поскольку обусловлены обстоятельствами и их осмыслением, а истина и добро — абстрактны и неопределённы, лежат вне мира, вследствие чего и кажется, что мир лежит во зле, и нет в нём места преображающему его к Добру Промыслу [126].

Это беспросветно мрачное мировоззрение, препятствующее и пониманию смысла жизнерадостного романа, возведённого в извращённом мировоззрении в ранг «криптограммы» об ушедшем кошмарном прошлом, которое изменить невозможно; а также препятствующее пониманию и воплощению Правды-Истины в повседневную жизнь.

Начнём с того, что:

Если бы Иешуа считал необходимым зафиксировать на пергаменте свои мысли, то он не проповедовал бы на улицах всем и каждому, кто готов был его слушать.

Он бы где-то работал; добросовестно относясь к делу, — имел бы некоторый достаток; а будучи весьма сдержанным в потребностях человеком, — мог бы позволить себе покупать не дешёвые по тому времени пергамент и письменные принадлежности; в свободное от работы время он бы записывал приходившие ему в голову мысли. И если бы он и познакомился с Пилатом, то совершенно в иных обстоятельствах. Возможно, что его деятельность поддержал бы какой-нибудь меценат, а возможно и нет.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

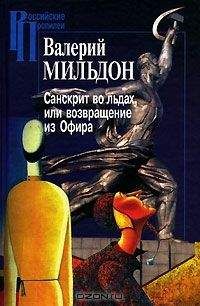

Похожие книги на "“Мастер и Маргарита”: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры"

Книги похожие на "“Мастер и Маргарита”: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Внутренний СССР - “Мастер и Маргарита”: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры"

Отзывы читателей о книге "“Мастер и Маргарита”: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры", комментарии и мнения людей о произведении.