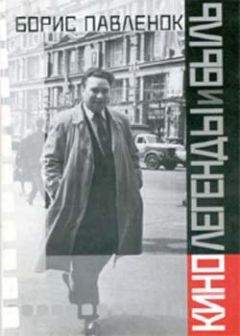

Борис Павленок - Кино. Легенды и быль

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кино. Легенды и быль"

Описание и краткое содержание "Кино. Легенды и быль" читать бесплатно онлайн.

В этой книге Борис Павленок рассказывает о своей работе на различных руководящих постах в системе кинематографа СССР в 60–80-е годы. Перед читателями раскрывается непростой мир производства кино, его скрытые, «нетворческие» стороны.

После съезда я зашел к Ермашу.

– Филипп, что происходит? Весь съезд – откровенная вражеская акция.

Он, прищурив глаза, смотрел вдаль. Взгляд был тусклый, без обычной иронической смешинки. Сняв очки, он принялся протирать их и ответил, не глядя мне в глаза:

– Есть указание – крушить все подряд, разрушить до основания старую государственную машину.

– А как же...

Ермаш перебил меня:

– У тебя есть вопросы по альманаху?

– Нет, все в порядке.

– Иди, работай.

Он протянул руку, давая понять, что разговор окончен.

Через несколько дней ко мне ввалился сценарист Женя Григорьев, как всегда пьяный, плюхнулся на стул к приставному столику. Не удивляясь бесцеремонности – за годы работы в Госкино привык и не к таким фортелям, – я спросил:

– А здороваться тебя в детстве не учили? В чем дело?

Не отвечая на мое замечание, он произнес:

– Мы на секретариате союза решили освободить тебя от работы.

Я, собственно, был готов к этому. Новые вожди союза во главе с Элемом Климовым на одном из первых заседаний составили рескрипционный список, в котором значилось, как мне сообщили, 40 человек. Я входил в первую десятку. Но бесцеремонность Григорьева меня возмутила.

– Знаешь, Женя, не вы меня ставили, не вам и освобождать.

– Я по поручению секретариата.

– Иди, посол, сначала проспись. Всего хорошего. – Он стал наливаться малиновой краской, того и гляди, взор вется. Я вскочил на ноги и крикнул: – Вон! Пошел вон, иначе я тебя вышибу!

Он что-то пробормотал и выскочил из кабинета. Я позвонил Ермашу и рассказал о визите. В ответ услышал смущенное:

– Да, понимаешь, мы тут с Камшаловым подумали, что лучше тебе уйти...

– А мне не могли сказать? Ждали, пока придет пьяный посол?

– Да, понимаешь...

– Понимаю. – Не попрощавшись, я бросил трубку. И это, кажется, был вообще наш последний разговор. У меня не появлялось желания общаться с человеком, с которым проработал около 20-и лет, верил, как товарищу, и который так мило, «по-товарищески», меня предал. Я понимал, что он и сам висит на волоске, но трусливо отойти в сторонку – это было недостойно мужчины.

Заведующему сектором кино Отдела Александру Камшалову, контролирующему кадровые перемены в системе кинематографа, звонить не стал – тот, судя по словам Ермаша, в курсе дела. Разве только поиздеваться? Он выказывал мне особое внимание – по поводу и без повода, особенно в предпраздничные дни, пел дифирамбы моему уму и проницательности, преклонялся перед военным прошлым и т.д. Ему я не верил и был осторожен в разговорах. Мне не нравилось его пристрастие ко всякого рода «клубничке» в кинематографической среде, будь то сплетни политического или семейного толка. Однажды намекнул, что неплохо бы установить доверительные отношения, и чтобы я приватно информировал его о действиях руководства кино и студий. Я отшутился: быть стукачем, Саша, не по моей части. Хочешь узнать, что думают Ермаш или мои коллеги по тому или иному вопросу, позвони к ним, пригласи к себе и выясни. Он отступил: ты, мол, меня неправильно понял, я, в том смысле, что звони почаще, советуйся...

Я после разговора с Ермашом и, попрощавшись с барельефом Пушкина, который сам повесил в кабинете – альманах размещался в доме, принадлежавшем когда-то Ордину-Нащекину, и здесь поэт ночевал, бывая у своего друга, – отдал ключ бухгалтеру, сказав:

– Ухожу. Совсем. Когда будет готов расчет, позвоните, приду за деньгами и устрою чаепитие.

Так завершилось мое государственное служение кинематографу.

Смешное и трагическое ходят рядом. Вскоре Ермаша отправили на пенсию, а председателем Госкино назначили главного «доводчика» Центральному Комитету на кинематографистов Камшалова... Говорят, что по этому случаю в секретариате Cоюза кинематографистов были пляски:

– Ура! Мы победили! Наш человек!

Предательство в те дни ценилось очень высоко.

Я убрался из города на дачу, которую начал строить пять лет назад. Переехав в Москву, мы поняли, что жить летом безвыездно в столичной толчее невозможно. Попытки обойтись служебными услугами были и накладными и неэффективными. В народе ходили легенды о «привилегиях» начальства, пышных загородных дачах и прочих бесплатных благах, недоступных «народу». Я несколько лет пользовался дачными милостями хозяйственного управления Совета министров. Самая комфортная дача была в Серебряном Бору – две комнатушки общей площадью около 20 метров в полусгнившей «засыпнухе» времен первой пятилетки. У меня появились кое-какие деньги от издания книги, и мы решили строиться. Получить право на владение дачей можно было только при ходатайстве Госкино и разрешении Моссовета и облисполкома. В мою пользу сработала инвалидность, оставленная в наследство Отечественной войной, и мне разрешили вступить в дачный кооператив. Мне достался бревенчатый дом, построенный около 40 лет тому назад.

На эту дачу, освободившись от службы, я уехал из Москвы. Находясь в «ссылке», создал три романа. Два из них – о любви Потемкина и Екатерины, Голицына и Софьи – издал в Англии, третий – о современности – в России. Горбачевскую перестройку наблюдал из «прекрасного, чудного далека» глазами газет и телевидения. И то, что доносили ко мне средства массовой информации, было кошмаром, порождением больного разума. Невооруженным глазом было видно, как вожди и прежде всего генеральный секретарь ЦК предавали партию и родину. Потом события конца 80-х – начала 90-х годов попытаются назвать «бархатной революцией». Наглая ложь, попытка отмыться от грязного прошлого. Это был тщательно продуманный <emphasis>заговор> против России</emphasis, совершенный врагами и в интересах враждебных сил, прежде всего в интересах и под диктовку США. Это была необъявленная третья мировая война, ведущаяся не военными средствами.

Очень точно было выбрано направление главного удара – коммунистическая партия, становой хребет советской власти. Разведку боем на плацдарме свободной прессы провела интеллигенция – писатели, поэты, режиссеры, артисты, крупные ученые – персоны хорошо известные людям, любимые народом. Им верили, за ними шли, и с их помощью ежечасно и ежеминутно шло дикое вранье – народу промывали мозги. На всеобщее обозрение были вытащены ужасы сталинизма, подробности репрессий конца 30-х годов. Одна за другой на экранах телевизора появлялись жертвы коммунистических зверств. Это был ловкий и психологически хорошо продуманный ход – ничто не вызывает такого сочувствие в душе русского человека, как людское горе. Тысячные толпы, загипнотизированные обещаниями свободы и счастья, «как в свободном мире», образцом которых представлялась Америка, орали: «Долой! Да здравствуют демократия, свобода и права человека!» Все чаще на трибунах стихийных, но хорошо подготовленных митингов возникала фигура «мученика» режима Ельцина, а в окружении – какие-то Хакамады, Станкевичи, Гайдары, Старовойтовы, Собчаки, Поповы, Немцовы, Кириенки. Надежда демократии, академик Сахаров, в вожаки не годился, его хватило лишь на то, чтобы с трибуны съезда Советов высказать сочувствие к девочке, которая «плакала в автомате», перепуганная беспределом.

Решающей победой заговорщиков было исключение из Конституции СССР шестой статьи – о руководящей и направляющей роли партии в советском обществе. Горбачев, стоявший во главе восемнадцатимиллионной армии коммунистов, сдался без сопротивления. Он даже не трепыхался, не пробовал переломить ситуацию. Почему? Я не помню ни одной серьезной акции коммунистов, хотя бы попытавшихся остановить поток разрушения. Милиция, бдительно охранявшая сборища демократов, дубинками разгоняла демонстрации коммунистов, а генсек компартии, все так же мило улыбаясь, разъезжал по миру, внедряя «новое мышление», собирая дань и набирая кредиты. Рядышком светился властный лик «царицы земли русской» – ее портрет ловко приткнули рядом с соответствующим аншлагом на обложке «Огонька». Райкины – как звали ее в народе – наманикюренные пальчики также совершали хватательные движения, собирая «зеленые», а где и «брюлики». Такого история не знала – вождь предал свою партию и подставил ее под разгром. По слабости характера и стечению обстоятельств? Нет. Думаю, сознательно, по указке щедрых хозяев и следуя собственной доктрине «нового мышления». А дальше пошло-поехало, «бархатная» революция набирала обороты и набухала кровью.

Началась пора великой исторической лжи. Знаменитый автор фильма «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин оплакивал Россию, «которую мы потеряли», представляя царскую империю, как государство всеобщего благоденствия и всенародного счастья, стремительно входившее в число самых передовых держав мира. И хоть бы тень сомнения, хоть бы один вопрос: отчего же счастливый русский народ в XX веке только за период с 1905 по 1917 год совершил три революции? Дурью маялись от избытка богатства, что ли? Почему российский народ был повально неграмотным? Как признак процветания деревни приводился довод: Россия кормила хлебом всю Европу. Спору нет – кормила, но сама-то жила впроголодь. Отчего же непрерывно богатеющий мужик жил в домишках-развалюхах, ходил в рванье и лаптях? Не знаю запаса жизненных наблюдений Говорухина, но я хорошо помню и косую избушку моего детства 20-х годов, и осклизлые стены саманных халуп Саратовщины, и беспросветный мрак чувашских деревень поры 40-х годов. И пришли они к жизни такой не за годы Советской власти, а наследуя предкам... Кое-кто уже затосковал о царе-батюшке. В Москве появились претенденты на престол, и Никита Михалков, угодливо изгибаясь, водил по Кремлю толстозадого принца немецких кровей, весьма приблизительно связанного с семьей Романовых. До хрипоты принялись славить Александра II, царя-освободителя, забывая при этом, что освободил он крестьян без земли: хочешь иметь землицу – плати выкуп, и вскоре большинство крестьянских наделов ушло в залог банкам, совсем в духе закона о земле, принятого недавно современной Думой. За образец государственного деятеля современные правые радикалы приняли Столыпина, который провалил реформу деревни, оставив о себе память «столыпинскими галстуками» и «столыпинскими вагонами» для перевозки заключенных. Хотят даже памятник поставить. Хорошо бы с петлей вешателя и за тюремной решеткой.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кино. Легенды и быль"

Книги похожие на "Кино. Легенды и быль" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Павленок - Кино. Легенды и быль"

Отзывы читателей о книге "Кино. Легенды и быль", комментарии и мнения людей о произведении.