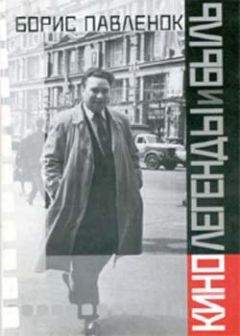

Борис Павленок - Кино. Легенды и быль

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кино. Легенды и быль"

Описание и краткое содержание "Кино. Легенды и быль" читать бесплатно онлайн.

В этой книге Борис Павленок рассказывает о своей работе на различных руководящих постах в системе кинематографа СССР в 60–80-е годы. Перед читателями раскрывается непростой мир производства кино, его скрытые, «нетворческие» стороны.

Едучи в Москву, я довольно неплохо знал основной творческий состав Союза. На заре работы в кино надумал отпраздновать сорокалетие белорусского кинематографа, имея при этом корыстный интерес. Надо было громко заявить об успехах (которых почти не было) и нуждах (которых было предостаточно) национального киноискусства. Праздник удался на славу. Под него я выбил несколько квартир для творческих работников, капвложения на строительство двух крупных кинотеатров, добился присвоения почетных званий и республиканских пенсий. Москва прислала внушительную делегацию, в составе которой был первый зампред Госкино Владимир Баскаков, председатель Союза инематографистов Лев Кулиджанов, мастера Сергей Герасимов, Михаил Ромм, Марлен Хуциев, Юлий Райзман, Юрий Егоров, Роман Кармен и ряд других, именитых и знаменитых, а также консультант ЦК КПСС, большой знаток кино, Георгий Куницын. Прислали гостей соседние республики. Первый секретарь ЦК КП Белоруссии, кандидат в члены Политбюро Кирилл Мазуров принял всех у себя, была интересная беседа и еще более интересная полемика между хозяином и гостем, Юлием Райзманом, по поводу фильма «А если это любовь?». Тебе можно позавидовать, говорили мне потом москвичи, имея такого умного и образованного хозяина, можно сто лет работать в кино. Все великие перебывали у меня дома. Хлопотно? Зато потом, по первому моему зову, в Белоруссию ехали охотно художники любого ранга. Праздник сорокалетия помог мне потом утвердиться в Москве.

Переехав в столицу, я не только лишился друзей, но и вообще попал в другую творческую атмосферу. Кланы, группы и группочки, салоны элиты образовывались по пристрастиям и интересам. Но я не мог примкнуть ни к одному из них, чтобы не попасть в зависимость, и, будучи веселым и общительным на службе, за пределами ее жил этаким бобылем. Отношения между творческими работниками и партийным руководством складывались весьма необычным образом. Режиссура относилась к нам, представляющим идеологическую структуру в государственном руководстве, в лучшем случае пренебрежительно, а то и презрительно, считая неспособными постичь тайны искусства, зацикленными на партийных догмах. Наиболее образно высказался «об эстетическом отношении искусства к действительности» известный режиссер Эльдар Рязанов. В речи на пленуме Союза кинематографистов он так сформулировал творческое кредо:

– Все мы – айсберги, и видны на поверхности лишь в одной седьмой части, а что думаем на самом деле, этого никто не знает.

И дальше следовали рассуждения о том насилии, которое, руководствуясь принципом партийности искусства, «начальство» совершает над творческими работниками. Особо жестокой критике подвергалась практика приемки фильмов требования поправок и т.д.

Меня, в общем, не удивило то, что наружу был вытащен призыв к свободе творчества и отвержению партийного руководства искусством. Об этом толковали за «рюмкой чая» и без оной на всех кухонных посиделках. Поразило, что признаваясь в собственном двоедушии и лжи, Рязанов облил грязью всех творческих работников, и никто из присутствующих на пленуме не пытался даже отереть лицо. Но я-то знал немало ребят, искренне верящих в то, что утверждали своим творчеством. Были и приспособленцы – люди с двойной моралью. Я не мог не выступить против, и хотя получил немало аплодисментов, думаю, также немало приобрел врагов.

Начиная с тридцатых годов, кинематограф пользовался огромной популярностью и подлинной любовью зрителей. Он, в какой-то степени, занял место религии, ибо только киноленты касались проблем духовного содержания, раскрытия внутреннего мира человека, нравственных исканий. Героям экрана верили, им подражали, их любили. И это были вовсе не платонические отношения. Нам охотно и много помогало государство, различные общественные и хозяйственные организации, при этом бескорыстно. Широко известен факт, что для обеспечения съемок фильма «Война и мир» по решению правительства в составе Министерств обороны был создан кавалерийский полк, который затем сорок лет обеспечивал съемки отечественных фильмов и выполнял на валютной основе заказы зарубежных фирм. Позднее при полку была создана военно-техническая база, где собрали советские и немецкие пушки, танки, самоходки времен Второй мировой войны, а также конармейские чанки и вооружение Первой империалистической. И все бегало, стреляло и содержалось в полном порядке. Нам не составляло труда собрать на съемку тысячную массовку при ничтожно малой оплате, договориться о съемках на флоте, в погранвойсках, на любом предприятии, словом, «киношников» везде привечали, словно дорогих гостей. А «киношники»? Они, как должное, принимали сердечное к себе отношение и дружескую поддержку, и вместе с тем, презрительно относились к зрителю, как к темной, «эстетически не образованной» массе. И это при четырех миллиардах посещений кинотеатров в год! Видимо, эстетический уровень фильмов, которые снимали наши кинематографисты, устраивал зрителя? Верхом примитивизма считалось индийское кино с его сентиментальностью, слащавостью, обилием песен и плясок. Мой голос тоже был в этом хоре, пока я не съездил несколько раз в Индию, не посидел на киносеансах в зале. Только тогда я понял, что философия индийских кинолент созвучна философии зрителя. Сидящие в зале не просто глазели на экран, они вживались в события, происходящие там, действие и мир образов воспринимались ими как часть их собственной жизни.

А что касается элитарных кинолент, «массам непонятных», то когда у нас было повальное увлечение феллиниевской работой «Восемь с половиной», выяснилось, что киноснобы, кто восхищенно закатывал глаза при ее упоминании, во-первых, далеко не все понимали картину, а во-вторых, у многих не хватало терпения досмотреть ее до конца. Но признаться, что не понял или не досмотрел, а то и вовсе не смотрел, значило быть отлученным от элиты. Находились, правда, смельчаки, которые при разговоре тет-а-тет признавались: «Уснул, понимаешь...»

Прелюбопытнейшая история случилась с картиной «Белорусский вокзал». «Мосфильм» предъявил ее к сдаче 31 декабря 1970 года. Все разошлись праздновать, а нам с заместителем главного редактора Евгением Котовым выпало смотреть кино. Лучшего новогоднего подарка и не придумать! Молодой режиссер Андрей Смирнов сделал выдающуюся картину. Это был трогательный, берущий за душу, искренний и взволнованный рассказ о судьбах и характерах бывших солдат. Вспрыснув слегка удачу, мы разбежались встречать Новый год. И надо же было так случиться, что я попал в компанию с начальником охраны Брежнева. Он, между прочим, спросил, нет ли чего-нибудь новенького, чтобы показать в праздник семье Леонида Ильича. Я назвал «Белорусский вокзал». 3 января меня срочно затребовал Алексей Владимирович Романов. Я едва открыл дверь в кабинет, как он бросился навстречу:

– Слушайте, что это за картина «Белорусский вокзал»?

Признаюсь, у меня екнуло сердце – Романов выглядел растерянным, как после нагоняя.

– Да вот... Приняли 31 декабря вечером... А что?

– Как она попала к Брежневу?

– Встречали Новый год... Был начальник охраны Леонида Ильича... Я посоветовал...

Романов отирал пот со лба.

– Вы... вы подставили меня...

– Не понравилась?...

– Наоборот! Генеральный позвонил лично! Хвалил, благодарил... А я, как дурак, хлопаю глазами. И только бормочу: да, да... спасибо, спасибо... Черт знает что! Минуя меня, Генеральному секретарю!.. Что у нас за порядки такие? – Он еще, видимо, не пришел в себя.

– Так я прикажу поставить на аппарат?

– А? Да, да...

Картина понравилась начальству, критикам и зрителям – всем, кроме постановщика Андрея Смирнова. На студтт из нее изъяли эпизод, в котором бывшая фронтовая сестра мыла в ванне троих фронтовиков. А он-то так рассчитывал на эти новаторские кадры! С первого захода – в сонм великих! А так... Андрей считал, что получился не фильм, а какой-то безразмерный чулок – все хвалят, всем подходит. Обида запала в сердце так глубоко, что, поехав на премьеру во Владивосток и выступая перед зрителем, он изругал собственный фильм и заодно партийное руководство. Через несколько дней к нам пришло из Владивостока гневное письмо слушателей филиала Высшей партийной школы: больше не присылайте к нам таких антисоветчиков! Андрей – очень искренний и чистый парень, решил поделиться своими размышлениями насчет практики партийного руководства искусством. Нашел с кем! Позднее мы дискутировали тет-а-тет на эту тему, а также «разминали» выдвинутую им идею многопартийности в советском обществе, сошлись на том, что неясно, кого же будет представлять каждая из партий.

Кляня в открытую партийное руководство, многие из режиссеров имели, как теперь сказали бы, «крышу» в верхах, и вовсе не прочь были лизнуть волосатую руку.

Однажды на меня смертельно обиделся Сергей Юткевич – выдающийся режиссер и деятель искусства, автор многих фильмов, в том числе «Ленинианы», смелый экспериментатор из школы самого Мейерхольда. Я подводил итог обсуждению фильма с участием съемочной группы и дирекции Ленфильма. Кабинет полон людей. Вошедшая секретарь Наташа шепнула, что в приемной Сергей Юткевич и просит незамедлительно принять его. Я попросил сообщить, что приму через пять минут, как только закончу совещание. Через две-три минуты опять вошла Наталья, принесла записку, написанную печатными буквами: «Поскольку у Вас нет времени принять выдающегося советского режиссера, я не стану ждать, ибо нет времени. С уважением – Сергей Юткевич». Он ушел, хлопнув дверью. И с тех пор предпочитал общаться со мной при помощи записок, неизменно начинающихся словами: «Поскольку у Вас нет времени» и т.д. Может быть, он ждал моих извинений? Но в чем я был виноват? И вдруг Сергей Иосифович является ко мне на прием, не предупредив заранее. Слава богу, у меня никого не было, и я принял его незамедлительно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кино. Легенды и быль"

Книги похожие на "Кино. Легенды и быль" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Павленок - Кино. Легенды и быль"

Отзывы читателей о книге "Кино. Легенды и быль", комментарии и мнения людей о произведении.