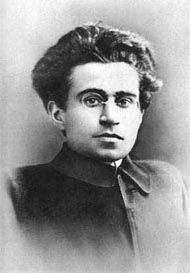

Антонио Грамши - Искусство и политика

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Искусство и политика"

Описание и краткое содержание "Искусство и политика" читать бесплатно онлайн.

ИСТОРИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ И МЕТАФОР

Традиционное выражение: «экономика представляет собой „анатомию“ общества 45 – является простой метафорой, пришедшей из дискуссий, развернувшихся вокруг естественных наук и классификации типов животных, классификации, которая вошла в свою «научную» стадию, именно когда в качестве отправной точки стали считать анатомию, а не второстепенные и случайные признаки. Метафора была оправдана также своей «популярностью», то есть тем, что предполагало легкодоступную схему не только интеллектуально утонченной публике (почти никогда не принимается в расчет, что философия практики, выдвигая цель провести интеллектуальную и нравственную реформу среди отсталых в культурном отношении слоев общества, прибегает порой к «грубым и крепким», но полярным метафорам). Изучение лингвистико-культурного происхождения метафоры, используемой для обозначения вновь открытого понятия или отношения, может помочь лучше воспринять само понятие, поскольку оно было привнесено в исторически определенную культурную среду, в которой она возникла. Это полезно и для уточнения ограничения использования самой метафоры, то есть для того, чтобы она не стала материализованной и механической. Экспериментальные и естественные науки были в определенный период «моделью», «образцом», и поскольку социальные науки (политика и историография) пытались найти объективное и научное обоснование для придания им той же уверенности и энергии, каку естественных наук, нетрудно понять, что к метафорам прибегали для создания научного языка.

Впрочем, с этой точки зрения необходимо различать двух основателей философии практики, язык которых не одного и того же культурного происхождения и чьи метафоры отражают различные интересы 46 .

Другое «лингвистическое» начало связано с развитием юридических наук: в предисловии к «Критике политической экономии» говорится, что «нельзя судить об исторической эпохе по тому, что она сама о себе думает» 47 , то есть по комплексу ее идеологий. Можно установить связь этого принципа с современным, соответственно которому судья не может вынести приговор подсудимому на основании того, что он думает сам о себе и о своих поступках и действиях (хотя это не означает, что новая историография должна пониматься как судебная деятельность), принцип, который привел к радикальным реформам процессуальных методов и внес вклад в отмену пыток и перевел уголовную практику на современную основу.

К тому же типу наблюдений относится и другая проблема, касающаяся того явления, что надстройки считаются всего лишь зыбкой «видимостью». И в этом «суждении» можно услышать отголоски дискуссий, возникших на почве естественных наук (зоологии и классификации типов, открытия того, что «анатомия» должна лежать в основе классификации), а не логическое производное метафизического материализма, согласно которому духовные явления это лишь ирреальная, иллюзорная оболочка телесных фактов. К этому же исторически установленному происхождению «суждения» добавилось, частично наслоилось, а частично даже подменило его то, что можно назвать чисто «психологической позицией», без «познавательного и философского» значения, как нетрудно доказать. Его теоретическое содержание очень скудно (или косвенно и, возможно, ограничивается проявлением воли, которое, являясь универсальным, имеет скрытое философское и познавательное значение), и в нем превалирует непосредственная страсть к полемике не только против преувеличенного и искаженного утверждения обратного (что реально только «духовное»), но и против культурно-политической организации, идеи которой выражает подобная теория. То, что утверждение о «видимости» надстроек является не философской акцией познания, а только акцией практической, вытекает из того, что оно заявлено не как универсальное, а лишь в отношении определенных надстроек. Можно заметить, сводя проблему на индивидуальный уровень, что тот, кто скептически относится к «безразличию» других, но не к собственному, с философской точки зрения – не скептик, а пример «конкретного индивидуального случая»; с философской точки зрения скептицизм проявляется тогда, когда «скептик» сомневается в себе самом или в своих собственных философских способностях. И, действительно, это наблюдение препятствует тому, чтобы скептик, философствуя для отрицания философии, в действительности восхвалял и утверждал ее. В данном случае утверждение, что надстройки это «видимость», означает только утверждение, что определенному базису суждено погибнуть, разрушиться. И возникает проблема, разделяется ли это утверждение многими или немногими, стало ли оно, либо находится на пути к тому, чтобы стать решающей исторической силой, или это только обособленное (или обособляющееся) мнение какого-то единичного фанатика, одержимого навязчивыми идеями.

«Психологический» подход, являющийся сутью утверждения о надстройках как «видимости», можно бы сравнить с моментами, которые проявляли себя в определенные эпохи (и они тоже «материалистические» и «натуралистические») по отношению к «женщине» и к «любви». Вот шла грациозная молодая девушка, обладавшая всеми теми физическими достоинствами, которые традиционно заслуживают названия «достойные любви». «Практический» мужчина оценивал строение ее «скелета», ширину «таза», старался узнать ее мать и бабушку, чтобы узнать, какой наследственный недостаток приобретет с годами эта девушка, чтобы иметь возможность предусмотреть, какая у него будет «жена» через десять, двадцать, тридцать лет. Юноша «Мефистофель», предаваясь ультрареалистическому пессимизму, увидел бы девушку «убогими» глазами: «в действительности» он бы расценил ее всего лишь как мешок гнили, он бы представил ее уже мертвой и погребенной, со смердящими и пустыми глазницами и т. д. Кажется, что этот психологический момент свойствен возрасту, который следует сразу после полового созревания, он связан с первым опытом, первыми переживаниями, первыми разочарованиями и т. д. Однако с возрастом он преодолевается и «определенная» женщина не вызовет больше подобных мыслей.

В суждении о «видимости» надстроек есть нечто подобное «разочарование», псевдопессимизм и т. д., которые внезапно пропадают, когда «завоевано» государство и надстройки становятся надстройками собственной интеллектуальной и нравственной среды. И, действительно, эти отклонения от философии практики в большой степени связаны с группами интеллектуалов-«пилигримов», социально разочарованных и т. д., оторванных от берега, но готовых бросить якорь в каком-нибудь удобном порту.

Предложения о необходимости вновь поставить «человека с головы на ноги». Изучая влияние гегельянства на основателя философии практики, надо помнить (особо учитывая выдающиеся практико-критические способности Маркса), что Маркс участвовал в университетской жизни Германии вскоре после смерти Гегеля, когда еще наверняка были живы в памяти его лекции и страстные дискуссии, которые, конечно, были вызваны этими лекциями со ссылками на недавние исторические события. В этих дискуссиях историческая конкретность мышления Гегеля должна была проявляться более явно, чем в его систематических трудах. Некоторые утверждения философии практики, как кажется, следует особо считать связанными с непосредственностью «устной речи»: например, утверждение, что Гегель заставляет людей ходить на голове 48 . Гегель использует этот образ 49 , говоря о Французской революции, что в определенный момент «казалось», что мир ходит на голове (нужно проверить, как точно). Кроче задает вопрос (уточнить, где и в какой форме) 50 , откуда Маркс заимствовал этот образ: как будто сам Гегель не использовал его в одном из своих сочинений. Этот образ столь мало «книжный», что производит впечатление возникшего явно в разговоре.

Антонио Лабриола в работе «От века к веку» пишет: «Именно этому „ретрограду“ Гегелю принадлежит высказывание, что эти люди (члены Конвента) впервые после Анаксагора попытались перевернуть мировоззрение, поставив мир на опору разума» (изд. Даль Пане, с. 45). Эту фразу в употреблении как у Гегеля, так и в философии практики надо сравнить с параллелью, проведенной самим Гегелем, и которая нашла отражение в «Святом семействе», между французской практически-юридической мыслью и спекулятивной немецкой (в связи с этим необходимо обратиться к тетради «Введение в изучение философии», с. 59) 51 .

Переводимость научного языка. Заметки, помещенные в этом разделе, должны быть собраны в общем разделе об отношении спекулятивных философий к философии практики и их переводе на язык последней как политического явления, которое философия практики объясняет «политически». Сведение всех спекулятивных философий к «политике», к явлению историко-политической жизни; философия практики воспринимает реальность человеческих познавательных отношений как элемент политической «гегемонии».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Искусство и политика"

Книги похожие на "Искусство и политика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антонио Грамши - Искусство и политика"

Отзывы читателей о книге "Искусство и политика", комментарии и мнения людей о произведении.