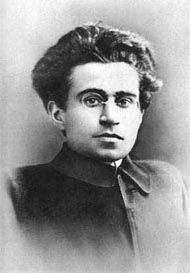

Антонио Грамши - Искусство и политика

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Искусство и политика"

Описание и краткое содержание "Искусство и политика" читать бесплатно онлайн.

Криспольти верно заметил: хотя «простолюдины» выведены у Мандзони на первый план, это ровно ничего не означает. В романе «простонародны» и главные герои (Ренцо, Лючия, Перпетуя, фра Гальдино и другие), и второстепенные (портной), народ участвует и в массовых сценах (миланский бунт, эпизоды в деревне и проч.), но само по себе отношение Мандзони к народу не «народно-национально», а аристократично.

Прорабатывая книгу Дзоттоли, необходимо иметь в виду эту статью Криспольти. Можно доказать, что католицизм даже через посредство превосходнейших, крайне далеких от иезуитства людей, как Мандзони (который питал явные симпатии к янсенистам и антипатию к иезуитам), не способствовал формированию в Италии «национально-народного» течения даже в эпоху романтизма, а напротив, носил антинационально-антинародный и исключительно олигархический характер. Криспольти доказывает только, что в определенный период Мандзони находился под впечатлением концепций Тьерри (которые тот разрабатывал применительно к французской истории) о том, что национальная рознь в гуще народа (борьба лангобардов с римлянами, а во Франции – франков с галлами), по сути, сводится к борьбе между угнетенными и угнетателями.

Дзоттоли, автор книги, пытается ответить на критику Криспольти в «Пегасо» от сентября 1931 года.

Адольфо Фаджи в своей статье («Марцокко», 1931, 1 ноября) приводит несколько соображений о функции тезиса «Глас народа – глас Божий» в романе «Обрученные». Эта сентенция, говорится у Фаджи, звучит в романе дважды. В последней главе ее произносит дон Абондио, отвечая маркизу – наследнику дона Родриго:

«– И после всего этого вы не хотите, чтобы вас называли замечательным человеком? Я же так говорю и буду говорить, наперекор вам буду говорить. И даже если б я молчал, это ни к чему бы не повело, потому что все так говорят, а известно, что vox populi, vox Dei» 12 .

Фаджи показывает, что эта торжественная латинская цитата свидетельствует лишь о приподнятом расположении духа дона Абондио по случаю смерти дона Родриго и так далее; таким образом, поговорка для автора не имела особого смысла и значения.

Второй раз отзвук этой латинской фразы встречается в XXXI главе романа, где говорится о чуме: «К тому же и многие врачи, являясь как бы эхом гласа народного (был ли он и в этом случае гласом Божиим?), высмеивали зловещие предсказания и грозные предупреждения немногих». Здесь поговорка приводится уже по-итальянски и в скобках, с иронической подоплекой. В раннем варианте текста «Обрученных» (гл. 3, т. 4, изд. Леска) у Мандзони были в этом месте пространные рассуждения о том, как идеи, некогда почитавшиеся людьми за верные, через некоторое время утрачивают свою правоту и что если сейчас кажутся смешными представления, бытовавшие среди миланцев во времена чумы, то и наши сегодняшние понятия – кто знает? – могут завтра оказаться нелепыми и смешными. Это длинное рассуждение из окончательного текста исчезло и было заменено коротким вопросом: «Был ли он и в этом случае гласом Божиим?».

Фаджи подчеркивает разницу между «этими случаями», когда глас народный равнозвучен гласу Бога, и «случаями» иного рода. Эти случаи, по Фаджи, – «когда говорится об идеях или, лучше сказать, об особых частных познаниях, которые дает людям только наука и неустанный ее прогресс; но когда речь идет об основных жизненных правилах и о чувствах, свойственных от природы всякому человеческому существу, о том, что древние именовали знаменитой формулу conscientia generis humani – (совесть рода человеческого), тогда у Мандзони глас народа и глас Бога едины». Говоря так, Фаджи затушевывает некоторые аспекты проблемы. Здесь невозможно не брать в расчет особенностей католицизма Мандзони.

Вот хотя бы часто приводимый пример: совет Перпетуи дону Абондио слово в слово совпадает с мнением кардинала Борромео 13 . Однако в данном случае речь идет не о суждении морали или религиозной совести, а о совете, подсказанном практической осмотрительностью и заурядным здравым смыслом. Кардинал Борромео действительно говорит в один голос с Перпетуей, но это совпадение не имеет высшего значения, как хотел бы показать Фаджи. Совпадение обусловлено просто тем, что в описываемую эпоху церковная верхушка имела реальное политическое влияние, реальную власть. Совершенно естественно, что Перпетуе приходит в голову, что дону Абондио надо бы обратиться к миланскому архиепископу. Что мысль эта приходит в голову именно Перпетуе, объясняется лишь"тем, что дон Абондио в ту минуту напрочь теряет голову, а Перпетуя, видимо, сохраняет присутствие духа. Совершенно естественно также, что кардинал Борромео думает о том же самом. И глас Божий в данном случае ни при чем.

Есть другой пример: Ренцо инстинктивно не верит в неразрешимость обета безбрачия, данного Лючией, и падре Кристофоро с ним полностью согласен. Но и здесь речь идет не о морали, а о казуистике.

Фаджи пишет, что Мандзони собирался написать «роман о простонародье». Мысль эта сложнее, чем кажется на первый взгляд и чем хотел бы показать Фаджи. Есть какое-то отчуждение между Мандзони и его простонародными героями. Мандзони нуждается в простом народе для решения творческой «историографической» задачи, которую он и решает средствами исторического романа, и в частности с помощью специфического «правдоподобия». Поэтому его простолюдины часто выглядят карикатурами на народ – пусть беззлобными, но безусловно смехотворными.

К тому же Мандзони слишком католик, чтоб считать, что глас народный и глас Божий едины. Он знает, что между Господом и народом стоит церковь и что Господь воплощается не в народе, а в церкви. Что Господь возрождается в людях, в народе – так мог думать Толстой, но не Мандзони. И конечно же, народ ощутил это отношение Мандзони. Не случайно «Обрученные» никогда не пользовались успехом в народе. Народ инстинктивно чувствовал отчужденность Мандзони и воспринимал его роман как сочинение доброго католика, а не как подлинно народную эпопею.

Народность Толстого и народность Мандзони. В «Марцокко» от 11 ноября 1928 года появилась статья Адольфа Фаджи «Вера и драматургия»; в нескольких ее положениях анализируется различие мировоззренческих позиций Толстого и Мандзони. Разбирая это различие, Фаджи в то же время совершенно произвольно утверждает, что «Обрученные» «полностью соответствуют его (толстовскому) пониманию религиозного искусства». Мировоззренческое различие, о котором идет речь, уже сформулировано ранее тем же Фаджи в его статье о Шекспире: «Искусство вообще и драматическое искусство в частности всегда было религиозно, то есть всегда преследовало цель прояснять в глазах людей их взаимоотношения с Богом. При этом считалось естественным, что в эти взаимоотношения вступали от имени всех лишь некоторые, особо достойные люди, избранные судьбой, чтобы руководить прочими». «Затем искусство начинало уклоняться от своей первоначальной цели… и задавалось увеселительными, развлекательными целями; это произошло в христианском искусстве…».

Фаджи выделяет среди героев «Войны и мира» двух наиболее значительных, в религиозном смысле,– это Платон Каратаев и Пьер Безухов. Первый из них говорит от имени народа, и его наивная, интуитивная картина мира существенно влияет на выработку мировоззрения Пьера Безухова. Это очень характерно для Толстого: наивная, интуитивная мудрость народа, пусть даже выраженная неумело, случайными словами, многое проясняет и во многом помогает кризисному сознанию образованного мыслящего человека. Вот она, главнейшая примета религиозности Толстого, который воспринимает Евангелие «демократично», то есть соответственно его подлинному, первичному духу.

Мандзони, в отличие от Толстого, помнит о Контрреформации. Его религиозность тяготеет то к янсенистскому аристократизму, то к псевдонародному, иезуитскому патернализму. Утверждение Фаджи, что в «Обрученных» действуют некоторые «избранные натуры, как падре Кристофоро и кардинал Борромео, которые воздействуют на натуры низшие, всегда находят для них слова утешения и указывают им путь», – это утверждение, после всего того, что сказано о религиозном искусстве Мандзони, свидетельствует о коренной чуждости взглядов Мандзони и Толстого. Толстого занимают глубины мировоззрения, а не частные способы выражения мысли. Концепции жизни разрабатываются, безусловно, достойными умами; но «истина» у Толстого воплощена прежде всего в униженных, в нищих духом.

Кроме того, примечательно, что нет в «Обрученных» ни одного простонародного героя, который не был бы высмеян, окарикатурен. Все: и дон Абондио, и фра Гальдино, и портной, и Джервазио, и Аньезе, и Перпетуя, и Ренцо, и даже сама Лючия – выведены людьми жалкими, убогими, лишенными «внутренней жизни». Право на «внутреннюю жизнь» имеют лишь господа – фра Кристофоро, кардинал Борромео, Безымянный, даже насильник дон Родриго. Как-то раз Перпетуя высказывает здравую мысль, которую впоследствии слово в слово повторит кардинал Борромео; но это возможно лишь тогда, когда речь идет о чисто практическом вопросе; первое же знакомство с Перпетуей – общеизвестный комический эпизод 14 . То же касается и случая, когда мнение Ренцо об обете целомудрия Лючии совпадает с суждением падре Кристофоро. Одна из фраз Лючии разбередила совесть Безымянного и приблизила его душевный кризис 15 . Но сама по себе эта фраза не содержит того поразительно-просветляющего смысла, которого исполнены речения толстовского народа. Народ у Толстого – источник верного морального и религиозного жизнепонимания. А у Мандзони фраза Лючии «работает» механически, как элемент силлогизма.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Искусство и политика"

Книги похожие на "Искусство и политика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антонио Грамши - Искусство и политика"

Отзывы читателей о книге "Искусство и политика", комментарии и мнения людей о произведении.