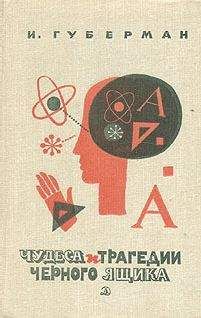

Игорь Губерман - Чудеса и трагедии чёрного ящика

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Чудеса и трагедии чёрного ящика"

Описание и краткое содержание "Чудеса и трагедии чёрного ящика" читать бесплатно онлайн.

«Чёрный ящик» – это человеческий мозг. Над его загадками бьётся не одно поколение исследователей, медленно, но верно приближая разгадку тайн этого чуда природы. Научно-популярное произведение Игоря Губермана, не утратило своей актуальности и по сей день – ведь и сегодня мы знаем о мозге меньше, чем о бесконечно далёких от нас галактиках и о невидимых даже в микроскоп элементарных частицах

В представлении автора издавна необъяснимо связаны два таких непохожих человека, как Альберт Эйнштейн и Чарльз Чаплин. Кажется, с тех пор, как была опубликована довольно редкая фотография идущего прямо на объектив Эйнштейна. Маленький, торопливый, сутулый и смешноватый человек в длинном, не по росту, пальто, с повешенной на руку тросточкой и в мятой черной шляпе. Усы, печальный и глубокий взгляд. Типичный герой Чаплина, которым художник постоянно показывал трагедию простоты, наивности и беззащитности – черт, обрекающих обладателя на жалкое прозябание в этом жестоком мире. А потом и на обычных портретах мудрое и печальное лицо Эйнштейна продолжало напоминать о том больно кольнувшем сходстве. Что общего? Мы ведь знаем высокую мощь его разума, величие духа и «биение богатырского сердца» (так писал Гейне о гениях, пролагающих дорогу). Но вспомните и постарайтесь ощутить мучительный накал его бессилия, когда он узнал о Хиросиме. Та же безжалостная государственная машина, что вертела и подгоняла крохотного чаплинского человечка, сумела, как губку, выжать и использовать гения. Против его воли и убеждений. Нет, ассоциация была не случайной. Кстати, смотрели на окружающий их мир они тоже очень трезво и похоже. Чаплин постоянно показывал, как суета и трудная необходимость выжить гнут и мучают маленького человечка; Эйнштейн писал: «…Я живо осознал ничтожество тех надежд и стремлений, которые гонят сквозь жизнь большинство людей, не давая им опомниться. Скоро я увидел и жестокость этой гонки…» Художник Чаплин показывал, как она совершается.

И вот теперь эту давнюю ассоциацию можно подчеркнуть еще одной, на этот раз общечеловеческой чертой: процесс мышления у обоих был одинаков, только мыслили они разными представлениями, несхожими образами, ибо разнились модели окружающей среды, которые создавал их мозг. У Чаплина его внутренняя картина мира состояла из движений и поступков, характеров и черточек людей – образов, запавших извне или родившихся и живших в его голове. А у Эйнштейна так же ощутимо взаимодействовали, переплетались, входили в контакт и влияли друг на друга физические реальности – понятия, которые для нас, нефизиков по призванию, существуют лишь в виде отвлеченных названий: скорость, энергия, колебания, материя, пространство. Для нас это слова, а мозг Эйнштейна ощутимо оперировал ими, как… (ну, раз уж мы пустились на эти рискованные сравнения, надо идти до конца), как мозг Чаплина оперировал движущимися и как-то поступающими человечками, мозг Шопена – -звуками, мозг шахматиста – фигурами, мозг диспетчера узловой станции – вагонами, которые необходимо распределять по путям. Да, да, в разнице мысленных моделей-деталек, из которых строится в воображении картина мира, и состоит, очевидно, разница в том, что мы именуем способностями, дарованием, талантом. Не здесь ли кроется, кстати, объяснение того, что некоторые писатели буквально входят в жизнь своих героев? Отравив свою героиню, Флобер испытал все муки отравления; Бальзак бегал по комнате и ругался со своими героями, а при описании битвы слышал грохот артиллерии и чувствовал запах пороха и крови. Многие испытывают душевный подъем или муку – в зависимости от того, что они описывают.

Эйнштейн рассказал о своем механизме мышления в анкете, разосланной лет двадцать назад одним психологом, стремившимся выяснить, как мыслят ученые. Похожую картину изложил и математик Пуанкаре. Выпив однажды очень крепкого кофе, он не мог заснуть и… стал свидетелем работы собственного мозга: проносились какие-то неясные идеи, перед мысленным взором явственно крутились логические выкладки, записанные языком математики; две мысли вдруг сцепились между собой, и ошеломленный Пуанкаре понял, что решил в полусне теорему, над которой безуспешно бился уже неделю. Обычно такую игру с образами мозг проводит ниже уровня сознания. А от способности мозга комбинировать и как-то видоизменять набор представлений и зависит, очевидно, величина способностей – уже не с качественной, а количественной точки зрения: с точки зрения рождения новых идей, гипотез и догадок.

Но что это такое – способность комбинировать и играть представлениями-образами? Пока неизвестно. Черный ящик прочно хранит свои главные секреты.

Особенность творческого разума – это прежде всего многообразие возникающих гипотез, широта и разносторонность предварительных идей-разведчиков, нескованность их рамками принятого направления. Парадоксальность мышления, его неожиданные скачки и ассоциации (то, что мы в обыденных случаях называем остроумием) порой оказывается основным и единственным средством достижения цели. Не зря такая способность часто называется военным термином «мужество разума».

Такое умение выходить из очерченного задачей круга понятий очень тщательно изучается сейчас психологами. Есть много игр-ловушек, связанных с преодолением мыслительных канонов. Здесь возникает барьер, уже объясненный (вернее, названный) психологами: мозг уверенно отбирает в заданной ситуации самые существенные признаки и оперирует ими, не отвлекаясь на побочные. Но задача чуть видоизменяется, и тогда приносит решение лишь смелость отказаться от привычного анализа, проверенного метода, расхоженного пути. Вот задача:

Чему равно два в квадрате?

Четырем.

А чему равно три в квадрате?

Девяти.

А чему равен угол в квадрате?

Это бессмысленно, – обычно отвечает собеседник, мозг которого уже взбудоражил в памяти арифметические знания, оградив их от всплывания других понятий.

В самом деле, угол в квадрате – это бессмысленно. Но речь идет уже о другом – о геометрической фигуре. Угол в квадрате равен девяноста градусам.

Эксперименты на догадку, когда требуется проявить подлинно творческую интуицию, требуют от испытуемых создания нового принципа, отхода от традиции, возникновения необычной гипотезы. Так, исследовался ход решения задачи: построить из шести спичек четыре равносторонних треугольника. После долгих безуспешных попыток только несколько из большого количества испытуемых догадались, что надо отказаться от лежащего «под рукой» построения на плоскости и строить объемную фигуру. Многим помогла косвенная подсказка – добавленная задача, где пространственное решение уже входило в заданные условия, – вот оно, ньютоново яблоко.

Свежесть восприятия, способность рассмотреть ситуацию с самой необычной стороны очень свойственна детскому мозгу. Очевидно, в период когда мозг только начинает тренировать и разрабатывать свой подход к миру, его познавательные механизмы более гибки и разнообразны. Отсюда, кстати, и забавность многих детских вопросов, ставящих в тупик взрослых, даже не подозревающих, что на мир можно смотреть столь необычно.

На это генерирование идей неизвестным еще образом, но существенно влияют чувства. Душевный подъем (принято называть его вдохновением) по чьему-то точному выражению – состояние, наиболее пригодное для работы. Почему оно пригодно более, чем, например, душевная тоска, злость или необузданная веселость? Что это за состояние, когда память щедро распахивает кладовые разума, выдавая одну ассоциацию за другой? Может быть, это чем-то схоже с нездоровым маниакальным возбуждением? В таком состоянии больной мозг тоже с легкостью перескакивает с мысли на мысль. Вот пример расторможенной речи больного:

– Было время, он был деканом. Я его спрашиваю: что делать? Это написал Чернышевский. Не терять времени ни секунды. За одну секунду с конвейера сходит столько, сколько знает производство. И произвели его… А меня княгиня Мария Алексеевна. Грибоедова «Горе от ума». Поэтому Чацкий бедный…

В связи с этой похожестью, давно отмеченной психологами, необходимо следующее отступление.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ГЕНИЯХ

Их издавна считали безумными. Сохранилось древнее свидетельство историка. Жители города Абдеры, сомневаясь в здравости рассудка гениального Демокрита, пригласили на консультацию великого Гиппократа. Беседа двух мыслителей длилась несколько часов, после чего Гиппократ публично объявил, что Демокрит кристально нормален.

Глухие неприязненные разговоры обывательской массы, что гений – это безумие, исходят из желания принизить все, что выше уровня понимания, заклеймить выходящее за общепринятые рамки. Тут психологические мотивы создания ярлыка «сумасшедший» естественны и объяснимы. Но лет восемьдесят назад уже из чисто исследовательских соображений гениальность была объявлена сумасшествием с помощью вполне научного подбора фактов. Сделал это скорее старательный, чем талантливый, более увлекающийся, нежели прозорливый антрополог и психиатр Ломброзо. Он был не первым, но именно его книга «Гений и помешательство» в силу огромного набора сведений и широты обобщений получила всемирную известность. На большом и разнообразном материале (перечень имен, биографические и клинические данные) Ломброзо доказывал: человеческий разум – это круг, разомкнутый в одном месте, там, где соседствуют, постоянно переходя друг в друга, безумие и гениальность. Он приводил примеры талантов, кончивших сумасшествием, и больных, внезапно начинавших творить. Перечисление гениев (в азарте он причислял сюда и вполне обычных, чуть выше среднего, поэтов, музыкантов и ученых) перемежалось описанием их странных поступков, необычного поведения, болезненных черт характера. Ученые, возражавшие школе Ломброзо и ее последователям, могли опираться лишь на подобный же метод: сведения о талантах вполне здоровых и безо всяких психических искажений.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чудеса и трагедии чёрного ящика"

Книги похожие на "Чудеса и трагедии чёрного ящика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Губерман - Чудеса и трагедии чёрного ящика"

Отзывы читателей о книге "Чудеса и трагедии чёрного ящика", комментарии и мнения людей о произведении.