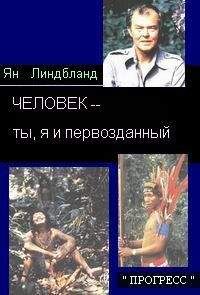

Ян Линдблад - ЧЕЛОВЕК– ты, я и первозданный

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "ЧЕЛОВЕК– ты, я и первозданный"

Описание и краткое содержание "ЧЕЛОВЕК– ты, я и первозданный" читать бесплатно онлайн.

Ян Линдблад широко известен в Швеции своими книгами и фильмами о животных. В Советском Союзе издавались и имели огромный успех его книги «Белый тапир и другие ручные животные», «Мир Книги джунглей», «В краю гоацинов». Предлагаемая читателям книга является последней работой Я. Линдблада, которую он завершил незадолго до смерти. В ней он обосновывает свою, оригинальную точку зрения, что индейцы Южной Америки, живущие в тропическом лесу, являются самыми древними людьми на Земле, и излагает во многом неожиданные соображения о том, как под воздействием окружающей среды шло становление гомо сапиенс. Ян Линдбланд обосновывает и логически доказывает новую и непротиворечивую (в отличии от существующих до сих пор) теорию происхождения человека. А так же на ярких примерах показывает нам истоки поведенческих инстинктов человека.

Давая свое объяснение нашей безволосости, Моррис упоминает и отвергает несколько других гипотез. «Доля истины», говорит он, может заключаться в предположении, что, когда эта обезьяна «обосновывалась на каком-то месте, ее обитель подвергалась нашествию кожных паразитов…, избавившись от волосяного покрова, обезьяна-охотник могла легче справиться с этой проблемой». Однако волки, тигры и все прочие хищные звери обошлись без подобного стриптиза, хотя лишены способности человека ощупывать тело чувствительными пальцами.

У грифа-индейки часть кожи головы и шеи голая; отсюда гипотеза, по которой предок человека сбросил волосы, чтобы не слипались от крови добычи. Конечно, человек – мясоед, однако не падальщик, и ему, как и льву с его великолепной гривой, нет никакой необходимости сбрасывать волосы, будь то на голове или на теле. И когда Великий Охотник не пользуется услугами парикмахера, он отличается от обезьян обилием волос как на лице, так и на голове.

Заодно Моррис ставит крест на еще одной «фантастической гипотезе», предложенной гидробиологом Элистером Харди, полагающим, что наши предки, подобно другим животным – рептилиям, птицам и млекопитающим, – на какой-то стадии развития возвращались в свою прародину, море. Моррис пишет: «Даже если бы эта гипотеза в конце концов подтвердилась, она вовсе не противоречит общей картине превращения лесной обезьяны в охотника. Просто лесная обезьяна подверглась весьма благотворному ритуалу крещения».

Расправившись таким образом с тщательно продуманной гипотезой, к которой мы непременно вернемся, Моррис обращается к своему основополагающему тезису, якобы безволосость и вообще эволюция человека во многом обусловлены ростом сексуальности данного примата. «Можно доказать, что самец и самка, выставляя напоказ свою голую кожу во время сексуального сближения, становились более восприимчивыми к эротическому стимулированию».

Воззрение Морриса весьма похоже на взгляды пуританских миссионеров, верящих, что стратегически расположенные куски ткани могут умерить склонность к так называемым греховным деяниям. Многие племена, как говорилось выше, обходятся вовсе без одежды и тем не менее вымирают, а ведь будь Моррис прав, большая сексуальность должна бы способствовать деторождению и росту населения.

Мы еще вернемся к Моррису и его зацикленности на сексе, но сперва давайте поглядим, какой неограненный алмаз он обронил в береговую гальку. Что, пожалуй, не так уж и удивительно: нам с нашей достаточно сухой кожей водная гипотеза кажется такой нелепой, что у большинства слова «водяная обезьяна» вызывают смех.

Между тем гипотеза Харди, если рассмотреть ее в деталях, весьма привлекательна. Я присоединяюсь к ней с некоторыми оговорками и приведу как дополнительные аргументы, так и мои поправки.

Первый камень в фундамент этой гипотезы заложил профессор Фредерик Вуд Джонс в своем труде «Место человека среди млекопитающих», опубликованном в 1948 году. На нескольких рисунках было показано, что первичный пушистый волосяной покров человеческого зародыша расположен на поверхности тела так, словно его пригладила сила, направленная от головы в сторону задних конечностей.

Обратив внимание на эти рисунки, Харди в своей статье в «Нью сайентист» (1960) задает вопрос: «Был ли в прошлом человек более приспособлен к воде?»

Он ссылается на тот факт, что множество видов после долгого этапа «сухопутной» эволюции возвратились в море, где снова претерпели обширные метаморфозы. В самом деле, мир животных изобилует случаями такого возврата.

Уже некоторые рептилии эпохи расцвета динозавров отменно приспособились к морской среде. Ихтиозавры уподобились рыбам, их конечности преобразовались в плавники, появился даже спинной плавник. Плезиозавров с их длинной шеей и четырьмя веслоподобными конечностями часто называют лебедеящерами. И они не были одинокими реэмигрантами. До них в первоначальную среду вернулся нотозавр – огромный длинношеий ящер, а вдоль берегов плавали плакодонты, разгрызая панцирь ракообразных большими плоскими зубами.

Современные рептилии – морские черепахи, крокодилы, морские змеи, галапагосские игуаны – тоже возвратились в богатую пищей благоприятную водную среду. Птицы, первоначально так изумительно приспособившиеся к еще более специфической среде – царству вольных ветров, выделили много форм, частично проводящих жизнь на воде, а такой вид, как пингвины, и вовсе променял умение летать на водное существование.

Среди отряда млекопитающих также много примеров приспособления к водному образу жизни. У однопроходных (Monotremata) видим утконоса с перепончатыми лапами и мордой в форме расширенного «утиного клюва». Сумчатые (Marsupialia) представлены в этом ряду водяным опоссумом. В инфраклассе плацентарных, куда отнесен и человек, насчитывается множество форм, приспособившихся к водному образу жизни.

Рассмотрим здесь два варианта: тех, которые сохранили волосяной покров, и тех, которые заменили шубу слоем подкожного жира. К первым относятся, в частности, выдры и тюлени. Знакомая шведам обыкновенная выдра (Lutra lutrd) одета очень густой подпушью и длинными водооталкивающими остевыми волосами. Субполярный климат области, где развился этот и родственные ему виды, вынудил зверька, передвигающегося по снегу между водоемами, «одеться потеплее». А вот у обитательницы жарких тропических областей Южной Америки гигантской выдры (Pteronura brasi–liensis) кожа покрыта очень тонким волосяным покровом. Одета мехом родственница выдры норка, как и бобр и множество мелких грызунов, например хорошо известная водяная полевка. Тело самого крупного представителя грызунов – капибары, ошибочно называемой «водосвинкой», покрыто редкими жесткими волосами, в чем я самолично убедился, ныряя в 1967 – 1968 годах с подводной камерой в прозрачных речушках Гайаны и гор Кануку, где меня сопровождали, словно ручные псы, две капибары и гигантская выдра. Там же я смог наблюдать, как тонкий волосяной покров двух детенышей тапира постепенно пропадает, обнажая у взрослых особей на редкость твердую гладкую кожу, столь подходящую для водного образа жизни этого вида.

Поймав в воде рыбу, гигантская выдра поиграет с ней, потом вытащит на берег и, держа похожими на человеческие «руками», съест с громким рычанием

Не счесть примеров приспособления волосяного покрова к водной среде. Самый крупный в мире хищник, белый медведь, тоже сохранил густую шерсть, хотя ежедневно должен погружаться в ледяную воду, охотясь на тюленей и моржей.

Кстати, морж как раз типичный пример второго способа млекопитающих сохранять тепло в самой холодной воде. Важную роль играют капилляры: по цвету кожи моржа можно сразу определить, долго ли он лежал на облюбованном им клочке суши. Она становится розовой, когда кожные капилляры наполняются кровью, и свинцовой-серой, когда сжимаются при погружении в воду.

Замену волосяного покрова подкожным жиром видим у многих видов – морских слонов, дюгоней, ламантинов. И конечно же у китов с их торпедовидной формой тела, которые поистине совершили полный возврат к морскому образу жизни, оставленному первыми наземными животными около трехсот миллионов лет назад.

Как видно, мало говорить просто о волосатых и безволосых животных; при ближайшем рассмотрении оказывается, что почти у каждого приспособившегося к водному образу жизни вида свой особый «рецепт». А потому вполне естественно, касаясь нашего безволосого вида, задать тот же вопрос, какой поставил Харди: «Был ли в прошлом человек более приспособлен к воде?»

Казалось бы, утверждать, что у примата есть повод находиться в воде, нелепо, тем более, что наши близкие родичи, человекообразные обезьяны, оказываются совершенно беспомощными, упав в воду. Недаром в некоторых зоопарках их содержат в надежно запертых клетках, выпуская днем на искусственные островки, где они отделены от публики крохотным «озерком». Наполненный водой узкий ров – такая же надежная преграда, как мощная бетонная стена. И дело не только в том, что обезьяны не умеют плавать. Они утонут уже потому, что вода захлестнет их «воздухозаборник» на плоском лице – маленький нос с широкими ноздрями.

Велика роль мельчайших деталей. Вот и тут решающей деталью наделен примат человек. Ему не страшно совать свой нос в воду.

Удивительный орган – наш нос! Казалось бы, какой прок человеку от торчащего органа обоняния, быстро замерзающего зимой. Принято ссылаться на то, что вдыхаемый воздух успевает нагреться в этом наросте. Полно! Те из нас, у кого в жилах течет лопарская кровь, знают, что у настоящего саама очень короткий нос и почти отсутствуют мочки ушей именно потому, что эволюция и стужа редуцировали эти отростки, которые так легко обморозить. Нормальную для большинства людей форму нос обрел по другой причине: она явно целесообразна для пловца, поскольку даже при погруженной в воду голове не пропускает влагу внутрь, где, между прочим, расположен чувствительный обонятельный эпителий. Когда ты в следующий раз будешь мыться в ванне или плавать, попробуй повернуть голову так, чтобы вода попала в носовые раковины. Больно! Настолько неприятно, что сразу поймешь нежелание гориллы, шимпанзе, гиббона или орангутанга совать нос, куда не следует.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "ЧЕЛОВЕК– ты, я и первозданный"

Книги похожие на "ЧЕЛОВЕК– ты, я и первозданный" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ян Линдблад - ЧЕЛОВЕК– ты, я и первозданный"

Отзывы читателей о книге "ЧЕЛОВЕК– ты, я и первозданный", комментарии и мнения людей о произведении.