Дмитрий Быков - Шестидесятники

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Шестидесятники"

Описание и краткое содержание "Шестидесятники" читать бесплатно онлайн.

Будущие мыслители, которым предстоит еще пережить очередной радикальный западный поворот, придут, вероятно, к выводу о том, что зло коренится не в России, а в самой человеческой природе, от которой Запад умеет разнообразно отвлекаться – политикой, экономикой, просвещением, – а Россия всего лишь воспринимает мир как есть, и никакие выборы и просвещение не сделают его другим. Иными словами, как догадывался еще Уэллс, можно дать зверям закон, но сделать их людьми не может никакая революция, нужна долгая эволюция, и успех ее не гарантирован, – и потому придется признать, что настоящий человек еще не родился, что мы лишь корчимся в родовых муках, «почуяв на плечах еще не распустившиеся крылья». Вопрос о том, какие условия более благоприятны для эволюции и для появления этого сверхчеловека, в какой из чашек Петри он быстрее образуется – в западной, восточной, а может, вообще в Африке, – остается открытым, потому что в России сверхчеловеки родятся, пожалуй, еще и почаще, чем в Америке.

Сила отталкивания от российской реальности такова, что именно здесь шанс прыгнуть выше головы остается стабильно высоким, и сам Солженицын тому блестящий пример. Собственный опыт перерастания всех границ – сначала шестидесятнических, затем либеральных, затем национальных – он, увы, не отрефлексировал даже в автобиографических сочинениях, увлекшись выяснением отношений сначала с властью, а потом с «нашими плюралистами». Поэтому приходится говорить о том, что главная его стратегия – стратегия самореализации – была бессознательна и во многом интуитивна. Своей главной сверхзадачи – стать сверхчеловеком, гражданином будущего сверхобщества – он, по всей вероятности, попросту не формулировал; все же прочие сверхзадачи были вспомогательны и временны, и ни в одной области, кроме собственно литературной, он не добился впечатляющих успехов. Разберем этот спорный с виду тезис подробнее.

Легко предположить, – и соблазнительная легкость этого предположения должна бы удержать нас от него, – что главной целью Солженицына было получение статуса национального пророка, величайшего писателя эпохи, к чьим советам прислушиваются благоговейные правители и благодарные читатели. Что скрывать, такая амбиция, во многом инфантильная, у него была, как почти у всех советских подростков великого предвоенного поколения; мы обычно рассматриваем Солженицына вне этого контекста, ибо его вынесло на гораздо более широкий путь, – а между тем у наиболее активных комиссарских детей, в диапазоне от Слуцкого до Окуджавы, предощущение великой судьбы тоже было (Коган его и не скрывал), и тому же Окуджаве потребовались лошадиные дозы самоиронии, чтобы его заглушить – да и то до конца, слава богу, не удалось.

Пожалуй, созидание глобального постамента для собственной незаурядной фигуры – единственное, что Солженицыну удалось в полной мере. Эта стратегия как раз не особенно интересна, ибо самоочевидна: надо ставить перед собой действительно глобальные задачи – и целеустремленно, фанатично их решать. Одной такой глобальной задачей был свидетельский рассказ об аде сталинских лагерей, с этой задачей он справился, написав «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг ГУЛАГ». Второй задачей была демонстрация метафизической глухоты и бедности советского человека, лишенного – пусть не тотально и не до конца – религиозного чувства и экзистенциального опыта: с этой задачей он справился в «Раковом корпусе» и лучшем своем рассказе «Случай на станции Кочетовка» (Кречетовкой станция стала в новомирской публикации, дабы не задеть Кочетова, о котором автор не думал вовсе).

Третьей – и хронологически первой – была попытка осмысления русской революции, и в этом смысле Солженицын не то чтобы потерпел поражение, но пережил полуудачу. «Красное колесо» в силу малой читабельности, документальной точности и художественной слабости не состоялось именно как художественное целое: автор показал и обреченность империи, – каковы бы ни были его собственные убеждения, никаких иллюзий насчет ее жизнеспособности у читателя не остается, – и негодность средств, предлагаемых всеми общественными силами, от кадетов до большевиков. Но никакой альтернативы этим средствам в эпопее не просматривается – возможно, именно в силу художественной неубедительности Воротынцева и Лаженицына, первый из которых является идеалом Солженицына, а второй – юношеским автопортретом. (Как всякий истинный человек модерна, – а в его принадлежности к этому отряду людей сомневаться не приходится, при всем прокламированном консерватизме его воззрений, – Солженицын мог писать и заинтересованно думать только о себе, о тайне собственной личности; самоанализом, автоисследованием в огромной степени был и «Ленин в Цюрихе», чего автор, кажется, не скрывал.) «Красное колесо» более или менее выпукло демонстрирует – главным образом в коллажно-цитатных главах, – от чего погибла Россия, но не указывает на возможные пути спасения; последующий опыт показал, что советское, при всей его тупости и жестокости, ничем не уступало по этой части русскому, имперскому, да и выродилось в него уже к середине тридцатых. Единственным оправданием советского эксперимента стала трансформация советских масс в «образованщину», которую Солженицын так презирал.

Как видим, любые политические амбиции в России да и в мире обречены – кроме усилий, направленных на посильное смягчение участи угнетаемых масс и на их просвещение; в результате имеет смысл говорить лишь о двух стратегиях, то есть двух уроках Солженицына. Первый из них, уже упомянутый, – путь в пророки: это не так трудно, как кажется, и при определенном художественном таланте исполнимо. Наличие у Солженицына такого таланта отрицать невозможно – его пластический дар, умение созидать прочные фабульные конструкции, психологическая зоркость вполне очевидны даже по ранним опытам, да и стихотворные сочинения, вошедшие в «Дороженьку», поражают не столько отсутствием вкуса (он гению не обязателен), сколько масштабом, новаторством, беспощадностью самонаблюдения. Что касается второго урока, или второго солженицынского проекта, – тут сложность, как было сказано, именно в том, что Солженицын нигде прямо об этой второй своей задаче не говорил. Главный вопрос Чернышевского – «Что делать?» – имеет вполне конкретный ответ: делать – себя. Именно об этом самосозидании, а не о строительстве гипотетически здорового общества, рассказывает опыт Рахметова; именно самосозиданием заняты прочие «новые люди». Когда власть рухнет под собственной тяжестью – а это неизбежно, – нужно быть готовыми к тому, чтобы подхватить падающее государство; нужно использовать время исторической паузы не для стенаний, сетований, провокаций (последнее особенно соблазнительно), но для отважного и последовательного самовоспитания; именно сформировать из себя человека твердых нравственных принципов и несгибаемой отваги – задача Солженицына, и пусть сам он в долгой своей жизни не всегда оказывался на высоте положения – цель эту он обозначил ясно и убедительно. Ему неинтересен массовый человек, Иван Денисович, остающийся всего лишь «типичным представителем», а грубее говоря – терпилой; немногие поняли тогда, что Солженицын не поэтизирует этот тип, не сочувствует ему, а видит в нем самом, в его политической инертности и абсолютной адаптивности причину всех его бед. Ему некогда было стать борцом, негде было выучиться несгибаемости, – но у кого-то все же получилось: у кавторанга, которому автор явно симпатизирует, у сектанта Алешки, которого он попросту любит… Это ведь его слова – что, если бы чекисты, выходя на ночную охоту, хоть немного сомневались в собственной безнаказанности и неприкосновенности, всё в российской истории могло пойти по-другому.

Солженицын на собственном опыте показал, как живет и действует по-настоящему мотивированный человек. Такой мотивацией может быть и тщеславие – ничего страшного, у всех шестидесятников было так; но если человек поставил цель – не дать себя унизить, собой воспользоваться, себя растоптать, – то цель эта достижима. Нужно всего лишь в какой-то момент осознать и возненавидеть альтернативу, проклясть то рабское состояние, в котором нас пытаются держать все российские вертикали, не отличимые по существу. И тогда факт рождения в России можно воспринимать не как проклятие, но именно как уникальный шанс – потому что под таким давлением и при таких температурах графит действительно обращается в алмаз. «Дробя стекло, кует булат» – это российский «модус операнди» относительно собственных граждан; и хотя субъективно, как показал тот же Окуджава, это совершенно невыносимо, – зато уж и почти нигде в мире не формируются больше такие уникальные сверхчеловеческие существа, как Домбровский, Солженицын, Шаламов, Евгения Гинзбург. Что все они по-разному осмысливают свой опыт – нормально, что не очень любят друг друга – тем более. Важно лишь, что из российской реальности они сумели сделать трамплин для прыжка на следующую эволюционную ступень, – а как в этом смысле расценивать их политические взгляды, не столь уж интересно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

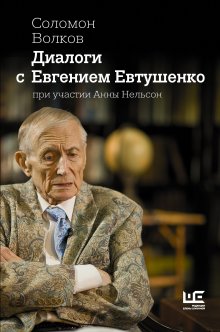

Похожие книги на "Шестидесятники"

Книги похожие на "Шестидесятники" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Быков - Шестидесятники"

Отзывы читателей о книге "Шестидесятники", комментарии и мнения людей о произведении.