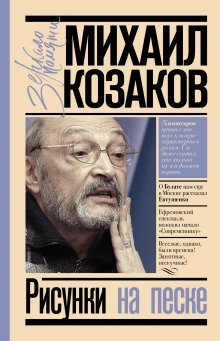

Михаил Козаков - Рисунки на песке

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Рисунки на песке"

Описание и краткое содержание "Рисунки на песке" читать бесплатно онлайн.

И вот уже по радио гремит голос Левитана: «Ознаменовать сорока пятью артиллерийскими залпами в городах-героях…», и в конце – «генералиссимус Сталин».

Победа! И кадры кинохроники: Сталин стоит на трибуне мавзолея, а ему под ноги летят знамена, знамена, знамена со свастикой! И всюду всегда он: в газетах, на праздничных транспарантах, в песнях – «О Сталине мудром, родном и любимом, прекрасную песню слагает народ…» и в стихах – «Спасибо Вам, родной товарищ Сталин, за то, что Вы живете на земле…». И в кино: Сталин – Геловани, Сталин – Дикий, и в театре: Сталин – Лебедев, Сталин – Квачадзе, Сталин – Янцат, Сталин – Свердлин. И я сам во Дворце пионеров вместе с Сережей Юрским читаю стихи в литмонтаже, ему, родному, посвященные, а в композицию включили и его, Сталина-поэта, стихи:

И тот, кто пал, как прах, на землю,

Кто был когда-то угнетен,

Тот станет выше гор великих,

Надеждой яркой окрылен…

Ты читаешь, гордый четырнадцатилетний мальчик, счастливый тем, что тебе, тебе доверили, и зал Дворца пионеров – белый верх – черный низ, красные галстуки – хлопает, хлопает тебе, читавшему Его стихи!

А твоя мать в тюрьме, повторно. И сейчас, в 48-м, в Ленинграде, в твоем доме, в твоем коридоре по ночам стук дверей, топот сапог и плач: кого-то из писателей увели. Потом в школе шепот за спиной мальчика: «А знаете, Венцель – сын врага народа…» И дело врачей… Но ты ни на секунду не сомневаешься, ты знаешь: значит, так надо! Ты всосал это с молоком матери, тебе это внушили, ты веришь Ему. Он Надчеловек, Он Бог! Или почти Бог! Как Бог, в фильме «Падение Берлина» – в белоснежном кителе, сопровождаемый пением хора осчастливленных им народов, – он спускается с неба на стальной птице.

…Молюсь, и тут же в голову лезут дурацкие мысли: а ходил ли он в уборную?.. Тьфу, какая глупость, прости, Господи… Молебен…

Но Бог, слава Ему, не помог…

И вот уже вся Москва превратилась в Ходынку. Умер один, а за собой потащил в эти дни сотни. Горы трупов, задавленных в толпе, сложены штабелями во дворе клиники Склифосовского. А мы, студенты Школы-студии, находящейся в трехстах метрах от Дома союзов, где лежит он, просачиваемся в стройную молчаливую очередь тянущихся в Колонный зал по одному, через коридор голубых фуражек и зеленых френчей эмгэбистов.

Траурная музыка, красный бархат, белый мрамор колонн и черный цвет. Заплаканные лица, венки. Вижу Фадеева, Луконина, которые ведут по радио траурный репортаж из зала смерти. Входим в зал под звуки Шопена. Почетный караул: Маленков, Молотов, Каганович, Ворошилов. И там, на возвышении, в гробу – Сам. Первый раз в жизни вижу его не в хронике, не на портретах, не в кино и не в театре, а своими глазами, пусть уже неживого. Но вижу. Пытаюсь запомнить родные, мало изменившиеся черты, короткие руки с маленькими мизинцами, вытянутые по швам в обшлагах шитого золотом мундира генералиссимуса…

Заплаканный, бреду домой на улицу Горького, где мы снимаем комнату у балетмейстера П.А. Гусева, и застаю странную картину: за столом хозяин, его жена Варвара, мои родители сидят и… пьют коньячок. Кажется, даже немного навеселе. После моего трагического рассказа слегка подшучивают и предлагают помянуть покойничка рюмочкой.

Когда после похорон возобновились занятия, слышу реплику Саши Косолапова:

– Уверен, что я еще доживу, когда его из мавзолея за усы вытащат.

И с удивлением не обнаруживаю в себе возмущения. Только говорю:

– Тише ты, дурак, услышат.

И припоминаю, что также не сердился на своего школьного друга Юрку Ремпена, когда мы после уроков заваливались к нему домой и Юрка, сняв кепку, ловким движением бросал ее на голову бюста Сталина, стоявшего на столе его дяди, и приговаривал:

– Посмотри, какой он в моей кепке холесенький, и не видно, что лба у него нет совсем.

У Юрки, как и у Сашки, отец был репрессирован и расстрелян в 37-м году.

В дни похорон и траура все замерло, остановилось, театры не играли. Рядом с домом Большого театра, где мы жили, Театр Станиславского. На репертуарной доске у входа против мартовских чисел таблички: 6 марта – спектакля нет, 7 – спектакля нет, 8 – спектакля нет, 9 марта – «Жизнь начинается снова». Начало в 19.00.

На это обратила внимание моя мать, когда мы солнечным мартовским днем проходили мимо, и заговорщицки мне подмигнула…

Театральные впечатленияВ школу-студию я пришел уже довольно опытным театралом. В послевоенном Ленинграде я видел почти все мало-мальски стоящее и в Москве, куда меня возил отец, ряд гремевших тогда спектаклей. О современных пьесах сказать почти нечего: в это время, как Мамай, по нашим сценам прошла теория бесконфликтности. За очень редкими, считанными исключениями советская драматургия была представлена либо производственными пьесами о борьбе хорошего с лучшим (тут работали испытанные мастера жанра А. Суров, А. Софронов, Н. Вирта и другие), либо опять-таки о борьбе за мир и чистоту идеалов: это была эпоха «холодной» войны, и тут с победоносностью эпидемии почти по всем сценам прошла антиамериканская фальшивка К. Симонова «Русский вопрос». Ничтожество современного репертуара театры пытались компенсировать классикой и изредка дозволявшимися к исполнению современными переводными пьесами.

Но и отечественная классика должна была знать свое место. Ей в основном отводилась роль обличителя царизма. Из зарубежной – особенно поощрялись комедии «плаща и шпаги»: после тягот войны советский зритель заслуживал полноценного отдыха. Никогда раньше, да и позже, мы так не любили испанцев Лопе де Вегу, Кальдерона и Тирсо де Молину. Главные московские шлягеры – романтические «Учитель танцев» с Владимиром Зельдиным и «Собака на сене» с Марией Бабановой. В Ленинграде, хоть и не де Вега, но тоже из испанской жизни – «Дон Сезар де Базан» с Владимиром Чесноковым в Драматическом (бывшем Блокадном, будущем им. Комиссаржевской), зато в других – «Девушка с кувшином», «Спрятанный кабальеро».

Разве что в Театре комедии другой дух, дух настоящего театрального праздника в режиссуре и декорациях Николая Павловича Акимова. Ленинградцы любили акимовский театр, выделяли его, за что сам Акимов вскоре и поплатился. Но ведь и в его репертуаре не было ни «Дракона», ни «Голого короля», хотя Е.Л. Шварц писал их именно для этого «своего» театра. Хитами тех лет в комедии были «Путешествие Перрюшона» Э. Лабиша, переделанная Л. Малюгиным из американского сценария «Дорога в Нью-Йорк», очередная комедия С. Михалкова и все тот же победоносный «Русский вопрос» Константина Симонова, который шел еще в двух-трех театрах…

За четыре года учебы мои вкусы и привязанности определились. Не стану перечислять всего виденного в студенческие годы. Важнее вычленить то самое-самое, что потрясло сознание и сформировало мои вкусы. А ведь было из чего выбирать! И работы тогдашних корифеев МХАТа, в Малом – И. Ильинский, Д. Зеркалова в «Стакане воды», С. Межинский – папаша Гранде, В. Владиславский в роли стряпчего Чугунова в «Волках и овцах» А. Островского, Борис Бабочкин – Клаверов в «Тенях» М. Салтыкова-Щедрина в спектакле А. Дикого в Театре Пушкина, совсем юный дебютант Евгений Леонов в роли Лариосика в «Днях Турбиных», поставленных М.М. Яншиным в Театре Станиславского, М. Астангов, Н. Гриценко, Р. Симонов в Вахтанговском. Один Рубен Симонов в «Филумене Мартурано» чего стоил! Как забыть его признание в любви Филумене – Цецилии Мансуровой в финале спектакля! Он стоял в профиль на авансцене, невысокий, с животиком, с большим горбатым носом, и во время реплики «Филумена, я люблю тебя!» слезы брызнули из глаз буквально градом, как у коверного в цирке… А характерные роли Николая Гриценко! Да мало ли!

По студенческому билету нас пускали во МХАТ посидеть на ступеньках, и там, на ступеньках, я пересмотрел весь тогдашний репертуар. Живи я в Москве с детства, я бы наверняка, как мои московские сверстники, бредил Борисом Добронравовым, Николаем Хмелевым, Иваном Москвиным, Михаилом Тархановым. Но когда я переехал в Москву и стал постоянным посетителем мхатовских спектаклей, их уже не было в живых. Лучшим спектаклем МХАТа той поры я считал «Плоды просвещения», поставленный М.Н. Кедровым. В нем было много хороших актерских работ, и лучшая среди них – В.О. Топоркова. Были прекрасные эпизоды в «Горячем сердце» – например, знаменитая сцена «под деревом» с М.М. Яншиным, А.Н. Грибовым и Ф.Н. Шевченко. В «Мертвых душах» Грибов замечательно играл Собакевича, А.П. Зуева – Коробочку, а Б.Н. Ливанов – Ноздрева, если бывал в ударе. В переводных пьесах блистали А.П. Кторов и О.Н. Андровская…

Но многое смотреть было просто невыносимо. Я не говорю о поделках вроде «Залпа Авроры», «Ангела-хранителя из Небраски» и прочих «Зеленых улиц», которые шли в театре, когда-то гордившемся своей интеллигентностью, справедливо считавшемся властителем дум, куда зрители ходили в гости к чеховским «Трем сестрам».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Рисунки на песке"

Книги похожие на "Рисунки на песке" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Козаков - Рисунки на песке"

Отзывы читателей о книге "Рисунки на песке", комментарии и мнения людей о произведении.