Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать бесплатно онлайн.

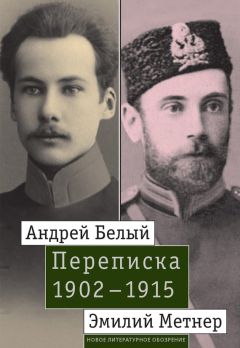

Переписка Андрея Белого (1880–1934) с философом, музыковедом и культурологом Эмилием Карловичем Метнером (1872–1936) принадлежит к числу наиболее значимых эпистолярных памятников, характеризующих историю русского символизма в период его расцвета. В письмах обоих корреспондентов со всей полнотой и яркостью раскрывается своеобразие их творческих индивидуальностей, прослеживаются магистральные философско-эстетические идеи, определяющие сущность этого культурного явления. В переписке затрагиваются многие значимые факты, дающие представление о повседневной жизни русских литераторов начала XX века. Важнейшая тема переписки – история создания и функционирования крупнейшего московского символистского издательства «Мусагет», позволяющая в подробностях восстановить хронику его внутренней жизни. Лишь отдельные письма корреспондентов ранее публиковались. В полном объеме переписка, сопровождаемая подробным комментарием, предлагается читателю впервые.

Шекспир несвободен от варварства; Бугаев несвободен от варварства; Брюсов – скиф, несмотря на всю точеность своей поэзии.

–Существуют в русском языке только две прозы: Пушкина (Брюсов) и Гоголя (Бугаев). Лермонтов – только эпистолярный стиль, т. е. намек на стиль или узаконенное бессилие.

–Соответственно в Германии: Гёте и Рихтер. Шиллер – смесь его стихотворений с кантианством.

–В Бугаеве замечательно то, что он не сочетал, подобно многим иным мистикам-поэтам, как швед Стагнелиус (1793–1823), мистицизм с эротизмом.

–На нас лежит обязанность выяснить себе наше отношение к Богу. Молчанием этого вопроса уже не обойти. (Бугаев).

–20 марта 1906 г. Бугаев сказал мне третьего дня, что в своих последних статьях он срывает синтезы, для чего притворяется, что становится на сторону синтезирующего. Это может себе позволить только гений.

–Подобно Гёте и Ж. П. Рихтеру, Андрей Белый находит приложение и дает место в своем произведении всей свободной наличности своей духовной казны, начиная с мельчайших наблюдений обыденной действительности и кончая высочайшими восхождениями метафизической мысли[48].

К статье (или книге о Бугаеве)Бугаева нельзя сравнивать с его сверстниками. Это не в обиду им будь сказано. Брюсов – поэт, только поэт и больший мастер слова, Иванов – лучший теоретик в высоком смысле этого слова, Блок – более наивно-непосредственный лирик. Но все они, будучи выше в отдельных отношениях, несравненно уступают Бугаеву как цельные явления.

–‹…› Пикантное кантианство бугаевских симфоний и осязательность их фантастики.

Гейне сказал бы: пикантианство Бугаева[49].

Что касается Андрея Белого, то тональность своих взаимоотношений с Метнером в их раннюю пору он запечатлел в стихотворном цикле «Старинный друг», в полном объеме впервые опубликованном в «Золоте в лазури» (1904). Цикл посвящен Метнеру; на долгие годы определение «старинный друг» применительно к нему будет возникать в переписке с Белым, то в своем прямом смысле, то – в моменты конфронтации – в смысле ироническом и даже саркастическом. Белый воспевает мистический союз двух созвучных душ:

К тебе я вновь вернулся после битвы.

Ты нежно снял с меня мой шлем двурогий.

Ты пел слова божественной молитвы.

Ты вел меня торжественно в чертоги.

Надев одежды пышнозолотые,

мы, старики, от счастья цепенели.

Вперив друг в друга очи голубые,

у очага за чашами сидели[50].

Неизбежное расставание («Мы осушили праздничные чаши. // Мы побрели в гроба, сложивши руки») скрашивается томлением по новой встрече со «старинным другом», которая происходит за порогом Вечности:

Друг другу мы блаженно руки жали.

Мой друг молчал, бессмертьем осиянный.

Две ласточки нам в уши завизжали

и унеслись в эфир благоуханный.

Перекрестясь, отправились мы оба

сквозь этот мир на праздник воскресенья.

И восставали мертвые из гроба.

И раздавалось радостное пенье[51].

Еще в пору пребывания Метнера в Нижнем Новгороде Белый, уже пользовавшийся известностью и признанием в кругу московских символистов, способствовал вхождению своего духовного наставника и «старинного друга» в столичную литературную среду. Метнер стал выступать в амплуа музыкального критика в начатом изданием в Москве с января 1906 г. символистском ежемесячном журнале «Золотое Руно» под «вагнерианским» псевдонимом Вольфинг; использовать образ из «Кольца нибелунга» предложил Белый (1 февраля 1906 г. Метнер записал в дневнике: «В № 1 „Золотого Руна“ от 1906 года помещена моя заметка об операх Рахманинова за подписью Вольфинг. Этот псевдоним мне дал Борис Николаевич»[52]). На протяжении четырех лет издания «Золотого Руна» в нем регулярно появлялись статьи и корреспонденции Метнера-Вольфинга на музыкальные темы, позднее составившие основу его книги «Модернизм и музыка».

В 1906 г., по окончании своей цензорской службы, Метнер возвратился в Москву, где его регулярные встречи с Белым возобновились. Выход в отставку и отказ от продолжения дальнейшей карьеры на государственной службе явились следствием глубокого перерождения убеждений главным образом под воздействием бесславной Русско-японской войны и революционных катаклизмов 1905 года. Начинавший свою служебную деятельность в консервативнейших «Московских Ведомостях», Метнер пришел к глубокому разочарованию в правящем режиме и к решительному неприятию и отторжению всех идеологических инстанций, его поддерживавших. Перспективы развития России при сохраняющемся государственном устройстве представляются ему безнадежными: «…в Нижнем виднее обнаженнее вся отчаянность положения и вся глубина нравственного падения нации; что же это такое? Что это за народ, который все терпит и не революционирует. Никакой активности, совсем как и на войне! Внизу варварская земляная неповоротливость, растительная пассивность, а наверху космополитическая дряблая нервная сутолока беспомощной и лишенной творческих сил интеллигенции. Где же Россия? Где??? Самодержавие – черная сотня. Православие – безграмотный и впавший в рамолисмент кронштадтский юродивый»[53]. Этим настроениям Метнера были вполне созвучны идейные установки Белого, разделявшего в 1905–1907 гг. самые радикальные взгляды; для его революционных устремлений этой поры, не имевших четкой общественно-политической определенности, характерно прежде всего неприятие «умеренных» либеральных программ и сочувствие анархическому максимализму.

Тогда на фоне революционных волнений разворачивалась и личная драма Белого, рожденная его неразделенной любовью к Л. Д. Блок и способствовавшая переживанию им глубокого духовного кризиса. «Разбитие „мистерии“ в личной жизни»[54] было одним из проявлений разочарования в прежних мистико-теургических идеалах; крах любовного чувства оборачивался внутренней трагедией вселенского масштаба. «Белый страдал неслыханно, переходя от униженного смирения к бешенству и гордыне, – кричал, что отвергнуть его любовь есть кощунство», – вспоминает Ходасевич[55]. И в этом плане между Белым и Метнером обнаруживается параллель, с тою разницей, что драматическую личную ситуацию, которую Белый выплескивал в общении с близкими и дальними знакомыми, не щадя эмоциональных усилий, Метнер переживал латентно; долгое время о положении дел не знали даже его родители. Речь идет о возникшей в 1904 г. любовной связи между его женой Анной и обожаемым младшим братом Николаем, рождении ею от деверя мертвого ребенка и их последующей фактически семейной жизни. В дневнике Метнер записал, что чувствует себя в буквальном смысле потесненным у рояля своим братом[56]; он безропотно отнесся к сложившемуся положению вещей и в дальнейшем длительное время удовлетворялся ролью спутника, третьего при новой супружеской чете. Вероятно, Эмилий Метнер, с детства подверженный невротическим переживаниям, регулярно страдавший психопатическими недугами, воспринял эту метаморфозу с глубоким ущербом для своего внутреннего состояния. Постоянным для него было осознание незначительности достигнутого им, неосуществленности своего жизненного предназначения, и с годами эти настроения только усугублялись. В исповедальном письме к отцу от 23 ноября (6 декабря) 1908 г. он прямо говорит об «ужасе и безотрадности моей жизни»: «Мой трагический переход длится 25 лет, т. е. с момента поступления в гимназию. Я никого не обвиняю; но я не виноват, что устроен природой не так, чтобы безнаказанно пройти через все мытарства нашей европейской и в особенности русской антикультуры (учебной, нравственной или, вернее, безнравственной, религиозной и государственной). ‹…› Я – смесь активности и пассивности; Бугаев меня определяет, как adagio agitato, а Мельников говорил, что в моем темпераменте есть и сангвинический и флегматический элементы. Эта пассивность, флегма, – все равно – отчасти виновата в том, что я терпел гимназию почти безропотно, ‹…› что я пошел на юрид<ический>, а не на филол<огический> факультет, что я, чувствуя вред редакции, не уходил из нее, что не последовал совету Корещенки и не занялся в 1895 г. музыкой, и во многом, многом другом»[57].

Отягощенный собственными психологическими комплексами и втайне, видимо, глубоко страдавший от своей семейной коллизии, Метнер со всей остротой переживал мучительную личную драму Белого. Воспринимал он ее настолько остро, что, будучи в своем житейском поведении всегда безупречно корректным, решился пренебречь нормами этикета и рискнул вмешаться в чужую интимную сферу. Сохранилось в первоначальном черновом варианте его письмо к Л. Д. Блок, относящееся, видимо, к концу декабря 1907 г. или 1909 г.[58]:

Глубокоуважаемая Любовь Дмитриевна!Вам пишет лично незнакомый с Вами, вмешиваясь при этом в дело чрезвычайной интимности. Оправданием этого нетактичного поступка служит сознанная нравственная обязанность не пропустить ничего, чтó могло бы спасти лицо, мне близкое, лицо (это гораздо важнее) бесконечно ценное. Речь идет о Бугаеве. Ваши отношения развивались в то время, когда я жил вне Москвы, и он начал более откровенно говорить мне о них, когда они уже были прерваны. Разумеется, он не сказал, да и не мог сказать мне всего. Я вынес из сообщенного мне такое впечатление, что между Вами и моим другом произошло нечто до крайности сложное и хаотичное, вот почему я всегда далек был от решительных обвинений той или другой стороны; я одинаково скорбел и о нем и о Вас, представленной мне существом необычайным. Годы шли, и мне стало казаться, что все отошло в прошлое. Смущал меня только явный «монотеизм» Бугаева, который он обнаруживал, всякий раз как заходила речь о любви. Поэтому я был очень обрадован, когда Бугаев весною заинтересовался одной очень даровитой и красивой девушкой. Но это увлечение было мимолетно, и неожиданным, хотя и психологически вполне понятным результатом его оказалось полное восстановление его чувства к Вам со всей прежней силой, напряжением и горячностью. Это не каприз и не припадок; с начала лета, т. е. более полугода, Бугаев невыразимо страдает, неустанно и с ожесточением работает, чтобы заглушить боль; но это удается ему все реже и реже и чувствует он себя все хуже и слабее; глядя на него, нельзя не усомниться в победе его над собою; да и что даст ему эта победа: купленная ценою лучших сил, утраченных навсегда. Кроме того, победить не значит искоренить и ничто не служит ручательством новых и новых возвратов чувства. Если бы он был обыкновенным человеком, но только мне близким, я бы сказал: Вы можете спасти его, если захотите. Теперь же я скажу: Вы обязаны это сделать, если считаете его хотя бы наполовину столь ценным явлением, каким его считают многие, в том числе и я.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Книги похожие на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915", комментарии и мнения людей о произведении.