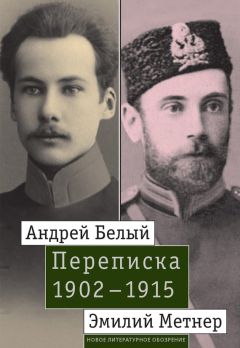

Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать бесплатно онлайн.

Переписка Андрея Белого (1880–1934) с философом, музыковедом и культурологом Эмилием Карловичем Метнером (1872–1936) принадлежит к числу наиболее значимых эпистолярных памятников, характеризующих историю русского символизма в период его расцвета. В письмах обоих корреспондентов со всей полнотой и яркостью раскрывается своеобразие их творческих индивидуальностей, прослеживаются магистральные философско-эстетические идеи, определяющие сущность этого культурного явления. В переписке затрагиваются многие значимые факты, дающие представление о повседневной жизни русских литераторов начала XX века. Важнейшая тема переписки – история создания и функционирования крупнейшего московского символистского издательства «Мусагет», позволяющая в подробностях восстановить хронику его внутренней жизни. Лишь отдельные письма корреспондентов ранее публиковались. В полном объеме переписка, сопровождаемая подробным комментарием, предлагается читателю впервые.

198

Журналист, историк, публицист Сергей Александрович Петровский (1846–1917) был членом администрации Московского вагоно-строительного завода, а также чиновником особых поручений при Министерстве народного просвещения (см. статью о нем Людвига А. Новикова: Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 1999. С. 591).

199

В письме к Петровскому от 10 июля Метнер делился впечатлениями от чтения «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря»: «„Летопись“ читаю понемногу; насколько личность Серафима прямо пленяет меня, настолько же отталкивает слащавость старушек. Но что произвело на меня возмутительное впечатление, это юродство Пелагеи Серебренниковой; я Вам сразу сказал, что ее портрет мне не по сердцу; чтение только подтвердило это; особенно не вмещает мой разум ее слова о своих детях: „дал-то Господь их дал, да вот прошу, чтобы взял“. То обстоятельство, что ее просьба была исполнена, самое уважение к ней, к Пелагее, Серафима нисколько не примиряют меня; исполнение просьбы может быть истолковано различно, а Серафим – был святой человек и мог ошибиться. Знаете, что: мне скорее понятно, что Мережковский называет Ницше – святым, равным величайшим подвижникам и мученикам, нежели, что Христа (хотя бы так, так ли?) ради юродивая, выпрашивающая смерти своим детям, могла удостоиться почитания со стороны такого великого мужа, каким был Серафим. Я этого никогда не пойму, хотя и желал бы понять!..»

В ответном недатированном письме Петровский возражал: «Ваши слова о „слащавости старушек“ звучат нехорошо; осуждением, к тому же нетерпимым и немного свысока. А за что их осуждать? Перенесите их отношения выше, в Евангелие. Вы встретите там жен-мироносиц, Марию Магдалину и других. Их отношени<я> ко Христу (если всмотритесь) вполне аналогичны. ‹…› Ваши слова о „Серафимовых сиротах“ отозвались у меня в душе болезненно оскорблением их, и я был бы рад, если бы Вы сами увидали, насколько ложны Ваши „бессознательные впечатления“ и пр., и сами почувствовали, что оскорбили их, и даже не впервые, своим отношением. Относительно блаженной Пел<агеи> Ив<ановны> Вы тоже не правы. Чтобы ее понять, надо „единение любви“ (да и для монахинь Серафима тоже), т. е. надо быть членом той же церкви. А без „единения любви“ к пониманию чего-либо тут не подступишься». О насельнице Дивеевской обители блаженной Пелагее Ивановне см.: Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря / Сост. архимандрит Серафим (Чичагов). Нижний Новгород, 2004. С. 544–557, 641–665.

200

Кто-то должен ~ происхождения (подчеркнуто Белым).

201

Артур Никиш родился в Лебеньи-Сент-Миклоше, Ференц Лист – в деревне Доборьян, комитат Шопрон.

202

Французский писатель-символист и художественный критик Жозефен Пеладан (Péladan; наст. имя Жозеф Эме Пеладан; 1859–1918) называл себя «сар» (т. е. духовный вождь); проповедовал католицизм и оккультизм, в 1888 г. возродил общество розенкрейцеров («Орден Розы и Католического креста»).

203

Конечно ~ учить ее (подчеркнуто Белым).

204

Философский термин Канта: Ding an sich (нем.) – вещь в себе.

205

Подразумеваются четыре части, на которые разделен текст «Симфонии (2-й, драматической)».

206

Цитируется заключительный фрагмент части четвертой «Симфонии (2-й, драматической)»: Без слов передавали друг другу, что еще не все потеряно, что еще много святых радостей осталось для людей…» (Симфонии. С. 145).

207

Подразумеваются фрагменты из «Симфонии (2-й, драматической)»: «Пурпурный свет – ветхозаветный и священный, а красный – символ мученичества. ‹…› Пурпурный цвет нуменален, а красный феноменален» (часть четвертая); «Тут был и певец лжи, прозябающий в темнице ‹…›» (часть третья; речь идет об Оскаре Уайльде, авторе эстетического диалога «Упадок лжи» (1889), и его тюремном заключении в 1895–1897 гг.); «А вдали Антихрист бежал обратно на север Франции», «То еще не был Разящий, а лезвие меча среди туч» (часть третья); «Ждали утешителя, а надвигался мститель…» (часть четвертая). См.: Симфонии. С. 130, 107, 119, 134.

208

Указывается расстояние от имения Серебряный Колодезь до города Ефремова Тульской губернии, в котором находилось ближайшее почтовое отделение.

209

25 апреля (8 мая) 1902 г. на острове Мартиника взорвался, разлетевшись на части, вулкан Мон-Пеле и уничтожил портовый город Сент-Пьер вместе со всем его населением (36 тысяч человек).

210

Имеется в виду антиклерикальная деятельность французского кабинета министров во главе с Луи Эмилем Комбом, подготовившего закон о разделении церквей и государства и проведшего закон, направленный против католических конгрегаций. Возможно, непосредственным источником для Белого здесь послужила статья: Поселянин Е. <Погожев Е. Н.> Мысли и впечатления. Гонение христиан во Франции // Московские Ведомости. 1902. № 214, 6 августа. С. 2; № 215, 7 августа. С. 1.

211

23 июня (н. ст.) 1902 г. английский король Эдуард VII перенес хирургическую операцию, вследствие чего его коронация была отложена на шесть недель.

212

Имеется в виду колокольня Сан-Марко (кампанила; 888–1517 гг., высота около 100 м) на Пьяцце ди Сан-Марко в Венеции. Утром 1 (14) июля 1902 г. вследствие неудачной реставрации она обрушилась; к 1912 г. была восстановлена.

213

Одним из уцелевших жителей Сент-Пьера оказался портовый грузчик Аугусто Кипари, который во время катастрофы сидел в подземной тюрьме; тем не менее он получил обширные ожоги по всему телу.

214

«Свет небес, святая роза» (лат.) – обращение к Деве Марии; строка из стихотворения А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный…» (1829).

215

Неточная цитата из «Чтений о Богочеловечестве» (М., 1881) Вл. Соловьева (Чтение одиннадцатое и двенадцатое). См.: Соловьев Владимир. Соч.: В 2 т. М.: Правда, 1989. Т. 2. С. 169.

216

Искаженная цитата; ср.: «…мы теперь дети Божии; но еще не открылось, чтó будем» (1 Ин. 3: 2).

217

«Песнь Заратустры» из философской поэмы Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра» («Also sprach Zarathustra», 1883–1885; ч. 3, «Другая танцевальная песнь», 3; ч. 4, «Песнь опьянения», 12); в переводе Ю. М. Антоновского: «Глубокий сон сморил меня, – // Из сна теперь очнулась я: // Мир – так глубок» (Ницше. Т. 2. С. 165–166, 235); в переводе Д. Борзаковского: «Я спал, я спал – // Я пробудился от глубокого сна: – // Мир глубок» (Ницше Фридрих. Собр. соч. Т. I. Так говорил Заратустра. М.: Изд. М. В. Клюкина, <1900>. С. 252, 352).

218

Имеется в виду нижегородская журналистка и автор религиозно-мистических сочинений Анна Николаевна Шмидт; она «собственным умом построила гностическую систему ‹…› выступила с проповедью новой церкви, которая должна родиться из православия, проповедовала третий Завет, учила о женственной природе третьей ипостаси ‹…› воображала себя „ангелом церкви“, а Соловьева считала новым воплощением Христа, своим возлюбленным женихом» (Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 399). В «Воспоминаниях о Блоке» Белый сообщает: «Помню: явление покойной Анны Николаевны Шмидт из Нижнего Новгорода осенью 1901 года; она познакомила М. С. Соловьева с кругом идей, выраженным в „Третьем Завете“ и „Исповеди“; я познакомился с ней и мы обменялися письмами» (О Блоке. С. 34). См. о ней: Аккерман Галина. Загадка Анны Шмидт // Континент. 2005. № 123. С. 372–393; Козырев А. П. Нижегородская сивилла // История философии. Вып. 6. М., 2006. С. 62–80.

219

Ср. в «Симфонии (2-й, драматической)» (ч. 4): «3. Пурпурный свет – ветхозаветный и священный, а красный – символ мученичества. // 4. Нельзя путать красное с пурпурным. Здесь срываются. // Пурпурный цвет нуменален, а красный феноменален» (Симфонии. С. 130).

220

Имеется в виду фрагмент из книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» («Религия», ч. 2, гл. 5): «…дух всего нуменально-серединного ‹…› дух не холодный и не горячий, а только теплый, не черный и не белый, а только серый, если и „великий“, то разве лишь нашим собственным ничтожеством великий, а сам по себе „маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся“» (Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский / Изд. подгот. Е. А. Андрущенко. М., 2000. С. 408 («Литературные памятники»)). В тексте цитируются слова Ставрогина («Бесы», ч. 2, гл. 3, IV). См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1974. Т. 10. С. 231.

221

Образ «великого полдня» – в поэме «Так говорил Заратустра» (ч. 3, «О трояком зле», 2; ч. 4, «Знамение»). См.: Ницше. Т. 2. С. 137, 237.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Книги похожие на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915", комментарии и мнения людей о произведении.