Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать бесплатно онлайн.

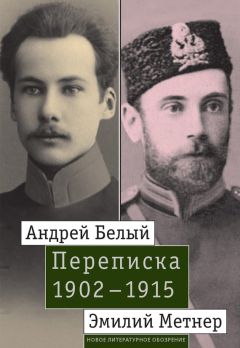

Переписка Андрея Белого (1880–1934) с философом, музыковедом и культурологом Эмилием Карловичем Метнером (1872–1936) принадлежит к числу наиболее значимых эпистолярных памятников, характеризующих историю русского символизма в период его расцвета. В письмах обоих корреспондентов со всей полнотой и яркостью раскрывается своеобразие их творческих индивидуальностей, прослеживаются магистральные философско-эстетические идеи, определяющие сущность этого культурного явления. В переписке затрагиваются многие значимые факты, дающие представление о повседневной жизни русских литераторов начала XX века. Важнейшая тема переписки – история создания и функционирования крупнейшего московского символистского издательства «Мусагет», позволяющая в подробностях восстановить хронику его внутренней жизни. Лишь отдельные письма корреспондентов ранее публиковались. В полном объеме переписка, сопровождаемая подробным комментарием, предлагается читателю впервые.

«Новый Путь», говорите Вы, «намеренно тускл, сух, сериозен». И фатально не объединен в терминологическом отношении… Полон недомолвок. Приблизительных касаний. Заигрываний с партиями… Я очень строг; я придираюсь. Я злюсь. Вот где и bizarrerie, и смешение аллегорического с символическим, символического с воплощенным… Статья Мережковского в чтении понравилась мне больше, нежели выслушанная как лекция…[428] Ваше «письмо»[429], дорогой мой, при всей халатности, с которою Вы, изумленно озираясь, очутились среди публики, будучи неожиданным толчком выброшены из Ваших внутренних интимных апартаментов, при всей нечесанности и неотесанности эпистолярного «неглиже с отвагою» является самым умным, самым талантливым и самым сильным словом во всей книжке. Оно произвело на меня почти зрительное впечатление… Я смеялся и радовался в душе за Вас. Рассказ Леопарда Дионисова – «интересен»[430]. Он очень понравился Анюте, которая до тех пор терпеть не могла писанья Зинаиды Николаевны. Л. Денисов – есть такой составитель разных клерикально-колокольных книжек…[431] Какой это рассказ просит у Вас Перцов?? Скоро ли выйдет Ваша новая симфония?? Да! Отрывок из Вашей статьи об Олениной я прочел в «Волгаре», который перепечатал его и снабдил quasi-ядовитыми замечаниями и массою????!!!! – [432]. Вы, конечно, получили от меня посланный Вам под бандеролью № „Волгаря“ со статьею о «Новом Пути»?![433] Обезьяна, совсем напрасно скрывающаяся под неподходящим прозвищем «Антропов», принадлежит к породе тех критиков, о которых Жан-Поль Рихтер так много и остроумно распространялся в своих сочинениях[434]. Что Вы хотите? Неужели Вы думаете, что наша «интеллигенция», которую хотят мирить с церковью, способна выйти из позитивистического нужника?

1 февраля. Сегодня у меня был в гостях преосвященный Назарий. Сегодня же по одному делу зашел ко мне городской голова Меморский[435]. Вот два человека: оба русские (по происхождению из духовного сословия), оба умные (хотя с неба звезд не хватают); оба с высшим образованием; оба довольно светские люди; один производит впечатление изумительной культурности; другой, Меморский, «интеллигент», «прогрессист» – азиат в сюртуке. Он кричит о гласности, пока его не задели… А как задели, что оказывается менее терпим, нежели о. Назарий… Нет! Представители церкви, пожалуй, даже в массе более гибки, нежели представители интеллигенции. Ваше последнее седьмое письмо ко мне[436], написанное «по какому-то внутреннему побуждению, даже… приказанию», обнаружило беспокойство обо мне, то же беспокойство, что охватило Алексея Сергеевича, о чем он и сообщил мне одновременно с Вами… Очевидно, оба Вы чувствовали, что я в опасности. Так это и было. Ваши письма пришли кстати. Теперь мне легче. Подробнее об этом в письме Петровскому[437]. Вы пишете: «События не оставят нас в стороне… Все же мы званы поддерживать славу Имени Его. Будем же праведниками света и свет в нас засветит и тьма не наполнит нас…» Тьма пыталась наполнить мою душу, и я особенно часто вспоминал свой «Denkspruch»[438] (Первое послание Петра. Гл. вторая, стих IX[439]), который выпал на мою долю во время конфирмации, как руководящее изречение на всю жизнь… Об этом лютеранском обычае я рассказывал Алексею Сергеевичу… Я с Вами согласен в том, что Москва один из центров. Но кто знает: не было ли в царствование Августа в Риме, Афинах, Александрии у некоторых ощущения, что центр именно там, где они, имеющие уши, слышат???[440]

Пишите! Христос с Вами.

Ваш Э. Метнер[441].Вот Вам образчик отношения нашей интеллигенции к такому важному вопросу как «ересь». Не только наши отцы и старшие братья, но и наши сверстники и младшие братья – безнадежны (при жизни)… Разве наши дети и внуки поумнеют. Мне жалко «Новый Путь», но едва ли он жизнеспособен. Нас очень немного, дорогой Борис Николаевич!

2 февраля 1903 года. Отрывок из Фауста.

Die Hexe ‹…›

Du mußt verstehn!

Aus Eins mach´ Zehn,

Und Zwei laß gehn,

Und Drei mach´ gleich,

So bist du reich.

Verlier´ die Vier!

Aus Fünf und Sechs,

So sagt die Hex´,

Mach´ Sieben und Acht,

So ist's vollbracht:

Und Neun ist Eins,

Und Zehn ist keins.

Das ist das Hexen-Einmaleins!

Faust:

Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber.

Mephistopheles:

Das ist noch lange nicht vorüber,

Ich kenn´ es wohl, so klingt das ganze Buch;

Ich habe manche Zeit damit verloren,

Denn ein vollkommner Widerspruch

Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Toren[442].

и т. д. и т. д. – до конца мефистофелевской реплики (Фауст, ч. I. Сцена в кухне ведьм).

Мне кажется, я недостаточно ясно в письме Петровскому сказал о девятой симфонии и Парсифале[443]. Мотив IV ч<асти> IX с<имфонии> при всем напряжении святости в нем не свободен от прометеевского элемента, присущего Бетховену, элемента, от которого лирик всегда себе верный и равный, как Бетховен, не мог и не намеревался освободиться. Основной же мотив Парсифаля при таком же напряжении святости не свободен от некоторой искусственности, к которой театрал и Uebermensch[444] Вагнер прибег, дабы скрыть, замаскировать неистребимость в себе титанизма. Он принуждает себя дать святость до конца. Ясно??. До свиданья.

P. S. Я забыл спросить Вас: получили ли Вы оба мои письма, которые я послал Вам одно вслед за другим в ответ на Ваше 5-ое?[445]

РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 10. Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 195.Ответ на п. 16.20. Белый – Метнеру

Простите мое долгое молчание. Оно вызвано не от меня зависящими причинами. 1) Легкое нездоровье, парализовавшее всю мою активность и притом настолько, что я не мог даже написать Вам письмо – а это для меня только удовольствие. 2) «Мир Искусства» просил у меня статью, и надо было ее закончить. Я и так опоздал к мартовскому номеру, где будет только одно из моих хождений на руках с разведением ног к ужасу обывателей, если только «Мир Искусства» дерзнет напечатать сию дикую штуку. Так что статья, быть может, выйдет в апреле[446]. 3) Еще с незапамятных времен залежались у меня письма З. Н. Гиппиус и Блока[447], так что нужно было сперва им ответить[448]. Все это отсрочило мой ответ. Но лучше поздно, чем никогда.

Эти дни были снежные вихри. Думается мне – замели они пылевые столбы серых шалунов, устраивающих жуткие шутки над Москвою, а может быть и над Россией. Хотелось бы отдохнуть для нового боя. А бой будет. Это заканчивается период, начавшийся с 1898 года. Это сводятся концы с концами – думается мне. Один из столбов замутил ясную поверхность между нами, прикинувшись «здешним», но «Да воскреснет Бог!»[449]. Разве могут быть между нами какие-нибудь особенные несогласия! Это – немыслимо, а если бы даже и были – что ж из этого. Принцип никогда не облечется плотью и кровью; человек останется впереди всего. Выписка, сделанная Вами из моих довольно-таки неудачно-корявых слов, означает следующую для меня простую (но мной хитро высказанную) истину: Я никогда не удовольствуюсь Символом. Всякое религиозное событие для меня «само по себе», т. е. воплощено. Выражение «объективация этого воплощенного на степень идеи» означает: я не принимаю никакого участия в воплощении религиозных истин; я не теург; но я извне созерцаю эти волевые движения, призывающие магически «божественные вибрации» (простите!); созерцаю их идею: ибо воля и идея, хотя глубоко не совпадают друг с другом, но лежат на одной плоскости по отношению к «сократическому человеку», о котором Ницше говорит, что его время проходит[450]. Если же принять во внимание все то, что В. Соловьев почти гениально говорит о классификации идей в «Чтении о Богочеловечестве»[451], то Мировая Идея (София) будет почти у порога сущности (метафизической воли). Равнодействующая между теософией и теургией будет заключаться в расширении идейности в вещах до степени родовых и т. д. идей. А так как идея по существу своему символична (во временном вневременное – σύμβολον), то в расширении и углублении символа и будет заключаться это слияние теософии, как начала и теургии, как конца. Скажу далее: эзотеризм эзотеризма, т. е. символ символа уже близит к воплощению. Узел между символическим и воплощенным заключается в том, чтоб найти меру между этими оттенками сокровенного. Между теософией, понимаемой символически, и между теургией, понимаемой окончательно и буквально (т. е. соединенно до конца), есть узел, но не пропасть. Эта пропасть была бы в том случае, если бы теософия только занималась аллегориями. Но я верю, что она глубже, т. е. что она символична. Здесь касаюсь о четырех стадиях 1) как таковое, 2) как аллегория, 3) как символ, 4) как воплощение, т. е. опять-таки как таковое, но иною, истинной реальностью. Как будто здесь на четвертом понимании отпадают несовершенства первых трех стадий (придатки и отягощающие хвостики) и действительность является законченно цельной. Это опять-таки возвращение (везде возврат). При таком естественно-последовательном переходе от образа сквозь символ (т. е. музыку, ибо самый совершенный символ – музыкальное сочетание звуков, вопиющее к Вечности) к новому образу («Новая земля, новое небо»)[452] уничтожается бездна между феноменальным и нуменальным Канта. Между тем отсеченность нуменального как вневременно-внепространственного создает весь тягостный ужас, зной без исхода кантовской философии, понимаемой формально, т. е. логически. Вы понимаете – тут крышка, грозно нависающая – в этих априорных формах познания, не высвеченных символом. Это все еще только вторая стадия аллегорическая, завершаемая гносеологией, как наиболее совершенной и наиболее безнадежной философской формой изыскания. Отсюда – или 1) ужас отчаяния, 2) или последовательное умерщвление самого себя – разложение души с атрофией чувства и воли, 3) или выход к символам. В символизме мы уже стоим по ту сторону даже гносеологии; гносеология – это уже оставленная нами оболочка; мы имеем право на это всей историей философии. В символизме к пяти чувствам прибавляется и шестое – чувство Вечности: это коэффициент, чудесно преломляющий все; тут после душного, замкнутого пространства, ограниченного временем, пространством, причинностью, раздается радостно-освобожденный и вместе недоумевающе-испуганный возглас: «Вижу, знаю». Тут впервые появляется язык вершин, не боящийся противоречий – тут танец веков, тут уже не метр мира, тут чистый, божественный ритм (ах, как вы чудесно писали Ал<ексею> Серг<еевичу> о ритме и метре[453]. Только с одним я не согласен: с необходимостью тысячелетий для уловления ритма мира). Да и кроме того: при логических формах (аллегориях) оставаться нельзя еще и потому, что ведь помимо ужаса гробовой крышки – кантовского ужаса в истории философии дан теоретический выход отсюда еще Шопенгауэром, который различием форм познания мыслящего от откровенного (интеллектуального) обосновал и предоставил для потомства право пользоваться так называемым «психологическим методом» – выдал патент на него. Ницше этим пользуется с правом. Ницше не философ, но он и философ, ибо и теоретически кровно связан с Шопенгауэром – этим достойным продолжателем Канта. Ницше связан с Кантом. Да. Это так.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Книги похожие на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915", комментарии и мнения людей о произведении.