Андрей Плахов - Каннские хроники. 2006–2016

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Каннские хроники. 2006–2016"

Описание и краткое содержание "Каннские хроники. 2006–2016" читать бесплатно онлайн.

Фестиваль в Каннах – самый влиятельный и престижный, он представляет зрителям и критикам лучшие из снятых за год фильмов и определяет не только киномоду, но и направления, по которым будет развиваться киноискусство. Книга «Каннские хроники» – это сборник бесед, которые видные отечественные кинокритики в течение ряда лет (2006–2016) ежегодно вели в редакции журнала «Искусство кино» по горячим следам Каннских кинофестивалей, обсуждая как нашумевшие на фестивале фильмы, так и тенденции мирового кинопроцесса, сфокусированные фестивальной призмой. Сборник открывают и завершают специально написанные для него статьи, обобщающие сделанные наблюдения.

Л. Карахан. Надо попробовать поискать в Молдавии…

Д. Дондурей. Может быть, в Прикарпатье какой-то глубинный этнический процесс обогащения идет и у молдаван подобные силы накапливаются. Правда, у них президент – коммунист, и они далеки от вступления в объединенную Европу.

А. Плахов. Шутки в сторону. Кино развивается волнами, и вот волна докатилась до Румынии, и в конце концов это кино стало в глобальном смысле интересным и важным. Докатится и до Молдавии, придет время.

Д. Дондурей. Мы знали одного-двух румынских режиссеров, и вдруг буквально какая-то мощнейшая волна. И сейчас уже четыре-пять имен. Как это происходит?

Л. Карахан. Вопрос интересный. Тем более что во второй по значению каннской программе «Особый взгляд» тоже победила румынская картина – «Калифорнийские мечты» Кристиана Немеску[4]. А теперь вспомните, ровно год назад в том же составе[5] мы обсуждали мексиканское кинонашествие. До этого было датское. До датского – корейское, иранское, китайское… Такие художественные протуберанцы можно, конечно, объяснять различными социальными, историческими, геополитическими причинами. И тогда, действительно, очень важно, что в Молдавии президент коммунист, а румыны своего коммуниста расстреляли. Прагматическая логика вроде бы убеждает в том, что новое румынское кино взошло на посттоталитарных рефлексиях, желании осмыслить и преодолеть темное (этой версии, кстати, потворствует сама колористика фильма Мунджу) прошлое. Но тогда почему румынское кино взошло, а, к примеру, албанское не взошло? И что делать с датским феноменом? Припомнить Ларсу фон Триеру, что его мама была коммунисткой? А Мексика? Потому что рядом Америка? Так она всегда была рядом. И потом Алехандро Гонсалес Иньярриту с его прошлогодним «Вавилоном» американский след подтвердит, а вот Карлос Рейгадас с его этической максимой нынешнего каннского конкурса «Тихий свет» обнаруживает вовсе не американскую, а скорее датскую дрейеровскую генетику. Все очень запутано. Как же быть? С чем вообще связано непредсказуемое и беспорядочное движение по планете кинематографических «новых волн» или, как сказал бы отец теории этногенеза Лев Гумилев, «пассионарных взрывов»?

Может быть, ответом самого Гумилева и воспользоваться? Его гипотеза состояла в том, что зоны пассионарности в земной биосфере возникают в результате некоего космического излучения. Трудно сказать, почему на этот раз космический луч полоснул именно по Румынии. Но Гумилев не претендовал на научную доказательность. Он тяготел к мифопоэтическим прозрениям и опирался не на буквальное, рациональное восприятие реальности, а на универсальную интуицию. Меня лично такой подход вполне устраивает. Особенно в разговоре о Каннском фестивале, его открытиях и откровениях, которые позволяют ощущать актуальное именно как космический шквал, как сметающее устоявшиеся представления вторжение новых глобальных смыслов. Они даже трудно поддаются сиюминутной конкретизации и концептуальному ранжиру. Вспомните, в какой фантастический шок когда-то повергли всех каннская премьера «Криминального чтива» Тарантино или фильмы Триера. Своеобразным медиумом актуального стал в этом году и удостоенный «Пальмы» румынский фильм. Разочарования неизбежны, когда фестиваль, способный транслировать коды большого времени, вдруг оказывается мельче самого себя и пытается выдать за актуальное простую злободневность, смыслы короткого дыхания, как это было, например, в случае с восторженным приемом антибушевского фильма Майкла Мура в 2004-м.

Кадр из фильма «Тихий свет» (реж. К. Рейгадас; 2007)

Д. Дондурей. Можно так сказать, что для тебя актуальность идет с плюсом, а злободневность – с минусом.

Л. Карахан. Именно. Нынешние Канны порадовали тем, что не воспользовались злободневным поводом, а корректно его отстранили. Я говорю о документальной картине режиссера Андрея Некрасова «Бунт. Дело Литвиненко», посвященной бывшему сотруднику российских спецслужб. Александр Литвиненко, как известно, обвинил компетентные органы в организации политических убийств, подвергся за это преследованию и уехал в Англию, где недавно был отравлен радиоактивным полонием. В этой картине очень много риторики и в основном бездоказательных обвинений в адрес российских властей. Но достоинство фильма в заснятых на пленку подлинных диалогах автора с Литвиненко, который, как мне показалось, не похож на циничного политического игрока. Скорее всего, Литвиненко действительно попытался быть честным парнем, но его использовали, втянули в свои разборки сильные мира сего, жертвой которых он в результате и стал.

Д. Дондурей. Сегодня Литвиненко – герой всех информационных программ и одного из главных шпионских скандалов года.

Л. Карахан. Интерес к фильму был подогрет еще и тем, что именно в дни фестиваля англичане предъявили российским агентам обвинение в убийстве Литвиненко. А надо сказать, что под конец очень сильный каннский конкурс этого года начал потихоньку выдыхаться, а международный скандал напоследок явно мог бы поспособствовать оживлению фестивальных будней.

Д. Дондурей. То есть нужен был политический гэг?

Л. Карахан. Грубо, но справедливо. Так вот Канны, вместо того чтобы раздувать скандал, напротив, локализовали его и определили его место как бы off-Канны, чуть-чуть вне фестиваля: ни одного показа в главном зале «Люмьер» и пресс-конференция на удаленной террасе фестивального дворца, где официальные пресс-конференции никогда не проводятся.

Д. Дондурей. А зачем это вообще нужно было Каннскому фестивалю? Исключительно для пиара?

Л. Карахан. Ну не всегда же приходит луч из космоса. Иногда надо перебиваться и более скромными земными событиями. Канны умеют это делать – создавать события. Но хочется, чтобы его практические навыки не губили уникальное предназначение, природный дар, который я назвал бы способностью к хронолокации, улавливанию и концентрированному выражению глобальных сигналов времени. Не случайно лучшие каннские программы так похожи на единое развернутое высказывание, а в 1999-м, если помните, возник какой-то уже абсолютно невероятный кинематографический унисон. Тогда все, даже самые отчаянные и кровожадные киноэкстремалы вдруг разом стали «белыми и пушистыми». К примеру, Такэси Китано показал в тот год свой знаменитый фильм про доброго мальчика – «Кикудзиро», а Дэвид Линч про доброго дедушку – «Простая история». Что же касается нынешнего фестиваля, то он ценен для меня почти программным выбором не злободневного, а именно актуального начала в современности, которое, кстати, не так просто было признать в том же румынском фильме Кристиана Мунджу – очень скромном и неамбициозном.

Д. Дондурей. Вот именно. Ведь это очень конкретное кино. Никакого «космизма». Эпоха Чаушеску. 1987 год. Проблема нелегальных абортов…

Л. Карахан. А по-моему, в этом фильме уровень художественного обобщения, уровень метафоры, притчи, без которых даже самое приближенное к реальности произведение не вырастает в искусство, совсем иной по сравнению, скажем, со знаменитой немецкой картиной «Жизнь других». Там нравственная коллизия неотделима от разоблачения патологий реального социализма и приговора тоталитарному обществу. А у Мунджу ощущение нравственного напряжения и нравственного толчка не увязывается впрямую с конкретной исторической реальностью. Гораздо важнее в фильме то, что героини находятся в плену тяжелой (это ясно с самого начала) и пагубной инерции. Эпоха Чаушеску как контекст лишь подчеркивает, но не определяет их ложное движение. И авторская оценка героинь осуществляется в фильме не по принципу «принадлежность – противостояние» режиму. Во главе угла возможность или невозможность избавиться от абсолютной внутренней слепоты и зацикленности. Ближе всего к этому избавлению Отилия, которая поначалу больше всего старалась и самоотверженно помогала подруге организовать аборт. А подруга Габита, выспавшись после аборта, как ни в чем ни бывало отправляется в ресторан. Конкретное физическое страдание, которое она перенесла, ничего в ней не изменило. Куда более существенным оказывается внутренний стресс, который переживает Отилия, – особенно в тот момент, когда видит подругу через стекло в ресторане.

Д. Дондурей. Ради подруги Отилия даже приносит себя в жертву.

Л. Карахан. Да, она отдается врачу, который должен сделать аборт, потому что у девушек не хватает денег на оплату его услуг. Но в русле ложного общего движения этот подвиг во имя дружбы оказывается бессмысленной и унизительной неразборчивостью – и первый раз по ходу вроде бы вполне ординарного бытового действия вдруг будто проваливаешься в жуткую бесконечную пустоту, нравственную прореху, которая и актуальнее, и страшнее всех даже самых угнетающих примет позднего румынского социализма.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

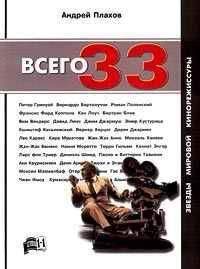

Похожие книги на "Каннские хроники. 2006–2016"

Книги похожие на "Каннские хроники. 2006–2016" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Плахов - Каннские хроники. 2006–2016"

Отзывы читателей о книге "Каннские хроники. 2006–2016", комментарии и мнения людей о произведении.