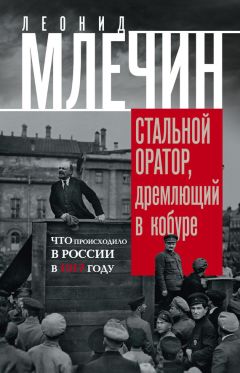

Леонид Млечин - Стальной оратор, дремлющий в кобуре. Что происходило в России в 1917 году

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Стальной оратор, дремлющий в кобуре. Что происходило в России в 1917 году"

Описание и краткое содержание "Стальной оратор, дремлющий в кобуре. Что происходило в России в 1917 году" читать бесплатно онлайн.

Вот уже столетие мы пытаемся понять, почему произошла Великая русская революция. Предательство? Заговор? Влияние темных сил? Чужие деньги? Был ли Ленин немецким шпионом, а Троцкий – американским? И почему император Николай II сразу не подавил восстание, не расстрелял бунтовщиков, вышедших на улицы Петрограда? Как ни странно это звучит, но глубинные причины, пружины и весь ход революции остаются непонятными и не понятыми.

В своей новой книге Л. Млечин рассказывает о том, как развивались события 1917 года, изменившего судьбу России, – от убийства Григория Распутина до разгона Учредительного собрания, рисует портреты ключевых фигур русской революции, которые предстают в новом свете. И отвечает на главный вопрос: отчего, перепробовав от Февраля до Октября все варианты политического устройства, Россия сделала выбор в пользу правления несравнимо более жесткого, чем царский режим? И отказалась от всего, чего страна добилась в начале ХХ века.

После смерти члена политбюро Серго Орджоникидзе, который возглавлял партийную инквизицию – Центральную контрольную комиссии, – в его архиве нашли два запечатанных пакета. На пакетах Серго написал: «Без меня не вскрывать». Там обнаружились документы царского Департамента полиции. В том числе показания члена политбюро Михаила Ивановича Калинина. На допросе будущий глава государства (пусть даже и формальный), или, как его чаще называли, всесоюзный староста, сказал следователю:

– Желаю дать откровенные показания о своей преступной деятельности.

Калинин рассказал все, что ему было известно о работе подпольного кружка, в котором он состоял. В архиве Орджоникидзе хранилась и справка о другом члене политбюро – Яне Эрнестовиче Рудзутаке, которого когда-то прочили в генеральные секретари вместо Сталина. Арестованный по делу Латышской социал-демократической рабочей партии, он назвал имена и адреса членов своей организации. Основываясь на его показаниях, полиция провела обыски, изъяла оружие и подпольную литературу.

Самой опасной власть считала партию социалистов-революционеров, делавшую ставку на террор. Причем боевая организация партии действовала автономно – во имя конспирации. Но это социалистов-революционеров не спасло. Террористов возглавил Евгений Филиппович Азеф, член ЦК партии эсеров и самый, пожалуй, крупный агент охранного отделения.

Потом, когда Азеф был разоблачен, многие революционеры пытались понять, как тому удалось обвести вокруг пальца опытных эсеров? Лев Давидович Троцкий писал в «Киевской мысли» об Азефе. Он пытался понять, как же мог идеалист Гершуни довериться провокатору: «Плут всегда импонирует романтику. Романтик влюбляется в мелочный и пошлый практицизм плута, наделяя его прочими качествами от собственных избытков. Потому он и романтик, что создает для себя обстановку из воображаемых обстоятельств и воображаемых людей – по образу и подобию своему».

Азеф сам предложил свои услуги жандармскому управлению. Обычно осведомителю не удавалось продержаться больше двух лет – его разоблачали. Азеф проработал на полицию шестнадцать лет. При этом он был далеко не единственным, кто снабжал полицию информацией о планах революционеров. Среди большевиков самым крупным осведомителем был Роман Вацлавович Малиновский. Его высоко ценил Ленин, сделал членом ЦК партии и депутатом Думы.

К 1917 году самый знаменитый начальник охранки давно был не у дел.

«Зубатов несколько опустился, – вспоминали коллеги, – и чувствовалось, что он относится к своей отставке как к несправедливой обиде. Сидя за столом, в кругу своей семьи, Зубатов узнал о начавшейся в Петербурге революции лишь на третий день, когда она докатилась до Москвы. Задумавшись на один момент, он встал и прошел в свой кабинет, откуда тотчас же раздался выстрел, и Зубатова не стало».

В октябре 1916 года последнего директора Департамента полиции Алексея Тихоновича Васильева пригласила императрица. Он успокоил Александру Федоровну:

– Революция совершенно невозможна в России. Конечно, есть среди населения определенное нервное напряжение из-за продолжающейся войны и тяжелого бремени, которое она вызвала, но народ доверяет царю и не думает о восстании.

И полугода не пройдет, как вспыхнет революция.

Россию называли полицейским государством: полиция, жандармы, охранные отделения. Но сколько было жандармов? Всего тысяча офицеров и 10 тысяч унтер-офицеров на всю страну. В столичном жандармском управлении в 1917-м служило 158 человек! Не сравнишь с аппаратом госбезопасности при советской власти.

К тому же многие из них брезговали разыскным делом. Один из крупных чиновников охранки Александр Мартынов пошел на службу в Отдельный корпус жандармов вслед за своими братьями. Семейное дело. И вот чему старшие братья учили младшего: «С какой стороны письменного стола начальника я должен стоять, как прикладывать «промокашку» к подписи генерала и прочее. Все эти советы, как это ни смешно, оказались очень нужными».

После Февральской революции бывшие руководители политической полиции каялись, что допустили промашку. Занимались только вооруженным подпольем, а ситуацию в обществе в целом некому было анализировать. Не обращали внимания на партии, которые задавали тон в Государственной думе, не изучали общественное мнение. Искали эсеров и анархистов, боевиков с бомбами и револьверами. Но революцию в Феврале совершили не профессиональные революционеры, а высшие слои общества, генералитет. И народ.

Дело не только в нехватке профессионализма. После первой революции спецслужбы подавили подполье: одних посадили, другие бежали из страны. Охранные отделения остались без работы и стали ее себе придумывать.

Генерал Владимир Федорович Джунковский, назначенный заместителем министра внутренних дел и шефом Отдельного корпуса жандармов, увидел, что его подчиненные фальсифицируют дела: сами создают мнимые подпольные организации и с треском их ликвидируют, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы.

«Мода была такая – открывать тайные типографии, – возмущался Джунковский. – Сами устроят в охранном отделении типографию, а потом «поймают» и получают за это ордена. Вот относительно таких вещей я был немилосерден».

Начальника одного из жандармских управлений ротмистра Кременецкого ставили в пример всему корпусу жандармов: молодец, каждый год арестовывает три-четыре типографии! А для его сослуживцев не было секретом, что Кременецкий через своих агентов и устраивал эти типографии.

Один из жандармов не выдержал и заявил публично:

– Я не арестовываю типографии, потому что у меня в городе их нет. А самому их ставить, как делает Кременецкий, и получать награды потом – не намерен…

Черносотенцы разбежались

Вот на что ушли силы спецслужб: охранка пыталась сформировать нужные власти политические партии, поддерживала их, финансировала партийную печать. Щедро оделяла деньгами тех, кого считали опорой режима, – крайних националистов, черносотенный Союз русского народа и его лидеров депутатов Думы Пуришкевича и Маркова 2-го.

«Вся деятельность Союза русского народа, – вспоминал бывший начальник Петербургского охранного отделения генерал Александр Герасимов, – и других монархических групп протекала под руководством начальника политической части Департамента полиции. Союз русского народа существовал на деньги, получаемые от правительства».

И средства на издание черносотенных газет поступали из так называемого «рептильного фонда» Министерства внутренних дел. Это выражение пришло из Германии: так канцлер Отто фон Бисмарк назвал особый фонд, созданный для подкупа печати.

«Императору, – с сожалением писал глава правительства Владимир Коковцов, – нравились их хвалебные песнопения на тему о безграничной преданности ему народа, его несокрушимой мощи, колоссального подъема благосостояния, нуждающегося только в более широком отпуске денег».

Коковцову, как выходцу из Министерства финансов, было жаль казенных денег.

«Я видел, – вспоминал Коковцов, – какую ничтожную пользу оказывали эти ассигнования, как пуста и бессодержательна была эта печать и насколько бесцельны были неумелые попытки руководить через нее общественным мнением, никогда не считавшимся с ничтожными листками и прекрасно осведомленным о том, что они издаются на казенный счет и приносят пользу только тем, кто пристроился к ним».

«При активной поддержке петербургского градоначальника фон дер Лауница при Союзе русского народа была создана особая боевая дружина, – рассказывал жандармский генерал Герасимов. – Всем членам этой дружины было от Лауница выдано оружие. Среди дружинников было немало людей с уголовным прошлым».

Дружинники-патриоты устраивали мнимые обыски, во время которых просто крали ценные вещи. Полиция получила указание Союз русского народа не трогать. Генерал Герасимов пытался предостеречь градоначальника. Но Лауниц стоял за них горой:

– Это настоящие русские люди.

Но в решающие дни 1917 года профессиональные патриоты ничем не помогли императору и монархии. Никто из них не встал на защиту рухнувшего строя. Едва началась революция, они словно растворились. Пуришкевич поклялся, что забудет о политике, и председатель ВЧК Дзержинский велел отпустить его на все четыре стороны.

В нацистской Германии обосновался Николай Евгеньевич Марков 2-й, недавний председатель Главного совета Союза русского народа, который говорил на XI съезде Объединенного дворянства:

– У всех этих хищных германцев надо вырвать зубы, надо отнять у них возможность пожирать русское достояние. И не следует заботиться вопросом: справедливо это или несправедливо.

Марков 2-й нашел себя на службе у гитлеровцев. Умер в самом конце войны.

Генеральский бунт

Последний командир лейб-гвардии Преображенского полка Александр Павлович Кутепов, получив отпуск, оказался в столице в дни Февральской революции.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Стальной оратор, дремлющий в кобуре. Что происходило в России в 1917 году"

Книги похожие на "Стальной оратор, дремлющий в кобуре. Что происходило в России в 1917 году" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Млечин - Стальной оратор, дремлющий в кобуре. Что происходило в России в 1917 году"

Отзывы читателей о книге "Стальной оратор, дремлющий в кобуре. Что происходило в России в 1917 году", комментарии и мнения людей о произведении.