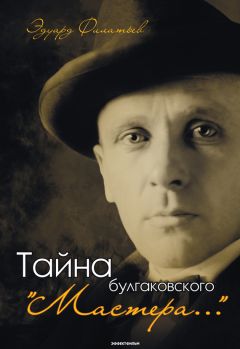

Эдуард Филатьев - Тайна булгаковского «Мастера…»

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Тайна булгаковского «Мастера…»"

Описание и краткое содержание "Тайна булгаковского «Мастера…»" читать бесплатно онлайн.

В книге Эдуарда Филатьева, рассказывающей о жизненном пути величайшего Мастера ХХ века, предпринята попытка разгадать тщательно зашифрованные тайны всех крупных произведений Михаила Булгакова, включая тайны самого главного его романа – «Мастера и Маргариты».

У Булгакова не было времени всерьёз задумываться над подобными вопросами: слишком много мелких житейских неурядиц ежеминутно напоминали о себе. Наиболее острой среди них была неурядица жилищная.

Квартирные хлопоты

Сестра Булгакова, Надежда Афанасьевна Земская, вспоминала:

«Приехав в Москву в сентябре 1921 года без денег, без вещей и без крова, Михаил Афанасьевич одно время жил в Тихомировском студенческом общежитии, куда его на время устроил студент-медик, друг семьи Булгаковых, Николай Леонидович Гладыревский. Но оставаться там долго было нельзя…»

Продолжает Татьяна Николаевна:

«Ночь или две мы переночевали в этом общежитии и сразу поселились на Большой Садовой. Надя ему комнату уступила».

Сестра Надежда и её муж, Андрей Михайлович Земской, на какое-то время уехали в Киев. Потому и «уступили» Булгаковым свою жилплощадь.

24 марта 1922 года Михаил Афанасьевич писал сестре Вере:

«Самый ужасный вопрос в Москве – квартирный».

Нехватку жилплощади в ту пору ощущали не только рядовые москвичи, но и всемогущие правители страны Советов. Л.Д.Троцкий вспоминал впоследствии:

«В Кремле, как и по всей Москве, шла непрерывная борьба из-за квартир, которых не хватало».

В том же мартовском письме сестре Вере Булгаков сообщал:

«Живу в комнате, оставленной мне по отъезде Андреем Земским, Большая Садовая, 10, кв. 50. Комната скверная, соседство тоже, оседлым себя не чувствую, устроиться в ней стоило больших хлопот».

«Большие хлопоты» состояли в том, что требовалось «закрепить» за собой эту комнату на «законном» основании, то есть прописаться. Необходимость подобного шага Татьяна Николаевна обосновывала так:

«Жилищное товарищество на Большой Садовой, дом 10, хотело выписать нас и выселить. Им просто денег было нужно, а денег у нас не было. И вот только несколько месяцев прошло, Михаил стал работать в газете, где заведовала Крупская…»

Грех было не воспользоваться близостью к такому всемогущему лицу

Машинистка Ирина Сергеевна Раабен, печатавшая в те годы многие булгаковские работы, впоследствии рассказывала:

«Он… решил написать письмо Надежде Константиновне Крупской. Мы с ним письмо это вместе долго сочиняли. Когда оно уже было напечатано, он мне вдруг сказал: „Знаете, пожалуй, я его лучше перепишу от руки “. И так и сделал».

Встреча с женой Ленина, описанная в рассказе «Воспоминание…», произошла в тот самый момент, когда Михаил Афанасьевич носил полушубок, о котором лишний раз даже говорить не решался…

«… чтобы не возбуждать в читателе чувство отвращения, которое и до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни… Мой полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель».

В этом-то одеянии Булгаков и предстал перед Крупской:

«В три часа дня я вошёл в кабинет… Надежда Константиновна в вытертой какой-то меховой кацавейке вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок.

– Вы что хотите? – спросила она…

– Я ничего не хочу на свете, кроме одного – совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно прошу передать ему это заявление.

И я вручил ей свой лист.

Она прочитала его.

– Нет, – сказала она, – такую штуку подавать Председателю Совета Народных Комиссаров?

– Что же мне делать? – спросил я и уронил шапку.

Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами:

«Прошу дать ордер на совместное жительство».

И подписала:

Ульянова.

Точка.

Самое главное то, что я забыл её поблагодарить.

Забыл.

Криво надел шапку и вышел.

Забыл…

Вот оно неудобно как…

Благодарю вас, Надежда Константиновна».

И Булгаковых на Большой Садовой прописали. Сестра Надежда позднее рассказывала:

«Земских выписали, а Михаил Афанасьевич остался на правах постоянного жильца. С ним жила и была прописана его жена – Татьяна Николаевна».

Об этой с таким трудом завоёванной жилплощади Булгаков вспоминал потом часто. Это о ней устами своего героя восклицал он в «Мастере и Маргарите»:

«– Уу, проклятая дыра!»

Это на её описание в «Театральном романе» не пожалел он тусклых красок:

«Из кухни пахло жареной бараниной, в коридоре стоял вечный, хорошо известный мне туман, в нём тускло горела под потолком лампочка».

Именно в этой квартире, оставив её «родной» номер (50) и назвав «нехорошей», Булгаков поселит дьявольскую компанию во главе с Воландом.

Решив проблемы, касавшиеся вопроса «где жить?», Булгаков стал пытаться ответить и на другой не менее важный вопрос: «на что жить?». Он давно уже понял, что одними фельетонами, печатавшимися в разных газетах от случая к случаю, средств к достойному существованию не добудешь. Громкого имени подобные статьи-однодневки тоже составить не могли.

Выход был один – опубликовать что-то солидное.

Отчаянные попытки

Из «солидного» у Булгакова были только «Записки на манжетах». Но где бы он ни предлагал эту повесть, всюду её решительно отвергали. А однажды даже высказали мнение, от которого начинающему писателю стало немного не по себе (Повесть «Тайному другу»):

«… мне сказал редактор, что считает написанное мною контрреволюционным и настойчиво советует мне более в таком роде не писать. Тёмные предчувствия тогда одолели мной, но быстро прошли».

Уже не периферийный Владикавказ, а сама пролетарская столица впрямую говорила Булгакову, что в его творениях отчётливо слышны антисоветские контрреволюционные нотки. Ему, пытавшемуся спрятать своё истинное отношение к режиму большевиков под безобидной маской «литератора со средним образованием», в очередной раз «настойчиво советовали»: одумайтесь!

Впрочем, несуразность порядков страны Советов и никчёмность существования её обитателей критиковали и высмеивали тогда многие. Так, Корней Чуковский, занося в дневник (29 марта 1922 года) свои впечатления от всего того, что происходило вокруг, заметил:

«Нет никакой духовной жизни, – смерть. Процветают только кабак, балы, маскарады и скандалы».

Самое известное стихотворение Маяковского той поры – «О дряни».

Заунывно-тусклой выглядела советская повседневность и в произведениях Пильняка. Приведём ещё один отрывок из его повести «Чёрный хлеб»:

«Где, в какой ещё стране, люди чувствуют так свою ненужность, как в России? – к двадцати годам каждый уже знает, что он никому не нужен, даже себе, – мир и человечество идут мимо него, он не нужен миру и человечеству, но ведь он частишь он составляет человечество!»

И студент философского факультета МГУ Илья Сельвинский писал о том же самом – о поколении «двадцатилетних»:

«Это мы в контрразведках – за дело, не дело —

Слушали икотку и шейный хруст.

Это мы в Чека и в Особых отделах

Чёрной кровью смолили Русь…

Жгли, засекали, но слыли героями,

А теперь средь этих макинтошей и шляп

Мы только уголовники, криминалоиды,

Рецидивисты, бандиты, шпана!..

Точка. Я кончил! Но ни свистков, ни браво.

Это не этюды к рифменной игре.

Здесь под каждым звуком – иступленная орава

Двадцатилетних богатырей».

Стоит ли удивляться, что это стихотворение нигде не хотели печатать? Пробегали глазами первые строчки, и тут же возвращали автору Когда же Сельвинский прочёл его в двух-трёх аудиториях, то встретил такую оторопь, выслушал столько возмущённых негодований и даже угроз, что был вынужден срочно вытравить всю крамолу из написанных строк. Только тогда его «Двадцатилетних» опубликовали.

В фельетонах Булгакова крамолы не было. Критиковать существовавшие в стране порядки он не спешил. Его «мщение» дальше лёгких уколов и невинных с виду подковырок не шло. «Припечатывались» лишь отдельные отрицательные личности и некоторые негативные явления вообще. Он всё ещё присматривался. Продолжая надеяться, что ему (умному, талантливому, прошедшему огни и воды литератору) обвести вокруг пальца малообразованных советских церберов особого труда не составит.

В своих надеждах Булгаков был не одинок. Обмануть советскую власть намеревались тогда многие. А молодой литератор Николай Альфредович Рабинович, сочинявший для эстрады смешные стихотворные скетчи, даже псевдоним себе взял – Адуев или Н. Адуев. Тем самым, собираясь как следует «надуть» большевиков.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тайна булгаковского «Мастера…»"

Книги похожие на "Тайна булгаковского «Мастера…»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эдуард Филатьев - Тайна булгаковского «Мастера…»"

Отзывы читателей о книге "Тайна булгаковского «Мастера…»", комментарии и мнения людей о произведении.