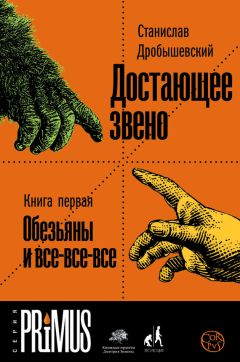

Станислав Дробышевский - Достающее звено. Книга 1. Обезьяны и все-все-все

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Достающее звено. Книга 1. Обезьяны и все-все-все"

Описание и краткое содержание "Достающее звено. Книга 1. Обезьяны и все-все-все" читать бесплатно онлайн.

Кто был непосредственным предком человека? Как выглядит цепь, на конце которой находится Homo sapiens, и все ли ее звенья на месте? Почему некоторые находки оказываются не тем, чем кажутся поначалу? И почему разумными стали именно гоминиды, а не другие млекопитающие?

“Достающее звено” – история происхождения человека в двух книгах – подробно и увлекательно отвечает на эти и другие животрепещущие вопросы о нашем прошлом.

Ведущий российский антрополог, научный редактор портала “Антропогенез.ру” и блестящий лектор Станислав Дробышевский знает об этом, вероятно, больше, чем любой другой живущий потомок палеоантропов, и как никто другой умеет заразить интересом к современной, бурно развивающейся науке, имеющей прямое отношение к каждому из нас.

Первая книга посвящена тем, кто внес вклад в формирование нашего вида задолго до того, как мы встали на ноги, расправили плечи и отрастили мозг.

Сразу впереди от речевого центра Брока расположена самостоятельная зона пения. При повреждении зоны Брока – моторной афазии Брока – человек теряет способность членораздельно говорить, однако может пропеть любую фразу. Другое следствие сего странного разделения – то, что заикающиеся люди поют без всяких проблем. Заикание – это отсутствие торможения в центре Брока: слово произносится, но сигнал не гасится, и человек раз за разом повторяет одно и то же. Однако сей дефект совершенно не влияет на певческие способности. Кстати, может быть и обратная ситуация – прекрасный оратор, совершенно не умеющий петь.

Трудно понять, какая надобность создала у человека разделение способностей к пению и говорению. В любом случае это значит, что пение – не разновидность речи, а совсем особое свойство, на развитие которого шел самостоятельный отбор. Видимо, представляя своих предков хриплыми троглодитами, общающимися гортанными криками, мы сильно недооцениваем их; вероятно, среди них было немало талантливых вокалистов.

У неандертальцев, кроме прочего, наблюдается рельеф в области венечного шва, примерно там, где должна располагаться прецентральная извилина. У современного человека тут находится так называемый “двигательный человечек” – цепь полей, отвечающих за сознательные движения. Надо думать, контроль за своими движениями у неандертальцев был на высоте.

В теменной доле наиболее важным процессом было расширение. Хорошо можно проследить изменения в нижней теменной дольке, занятой множеством функций, сводящихся в целом к координации чувствительности руки со слухом, зрением и движениями, то есть, иначе говоря, – трудовой деятельностью, а также ориентацией в пространстве, в том числе на местности со сложным рельефом или, скажем, в лесу. Рельеф тут появляется как минимум у Homo erectus, а у неандертальцев достигает наибольшего развития.

Кстати, о картах…Понятно, что способности к ориентированию были еще у древесных приматов. Однако до сих пор неясно, когда и где люди научились выражать эту способность к абстрагированию особенным способом – в виде карт. На роль древнейших схем претендовали разные артефакты: с Киево-Кирилловской стоянки и Межиричей на Украине, Павлова, Пшедмости и Дольни-Вестонице в Чехии, из пещер Эль-Пендо и Льонин в Испании, Гаргас во Франции. Однако во многих или даже большинстве из этих случаев реальность “карт” весьма сомнительна. Поэтому особенно интересны гальки из испанской пещеры Абаунц (Utrilla et al., 2009). В слоях с позднемадленскими изделиями и датировками 13,66 тыс. лет назад были найдены несколько галек с замечательными гравировками. На камушках нацарапаны разные звери – олени, козлы, лошади и какие-то другие. Но исследователи обратили внимание на окружающие зверюшек полосы, загогулины и закорючки. На первый взгляд они довольно беспорядочны. Стало быть – нужен второй взгляд! Раскрасив линии на гальках в нужные цвета, сравнив их с реальной картой и местным пейзажем и слегка прищурившись, можно увидеть, что с большой вероятностью на камнях изображены именно схемы и виды: самая большая местная гора, речка под ней, кусты вдоль речки, даже место переправы, чуть ли не мостик.

Ясно, что многие археологи настроены в этом отношении крайне скептически: если долго смотреть на гальки с царапинами, там можно увидеть что угодно. Но рисунки лошадей-то с оленями настоящие! Отчего бы кроманьонцы не могли заняться и картографией?..

Височная доля мозга, как и прочие, эволюционировала неравномерно. Височная доля отвечает за многие вещи, но ее верхняя часть – в основном за слух. В задней части верхней височной извилины, на границе с теменной долей, расположена зона Вернике – слуховая зона речи. Показательно, что рельеф тут усилен уже у архантропов и крайне силен у неандертальцев.

Затылочная доля отвечает в основном за сознательное распознавание зрительных образов. Она долго и не спеша увеличивалась, но со времен раннего верхнего палеолита до современности существенно сократилась – как раз в основном этим обусловлено уменьшение мозга, о котором говорилось выше. Этот факт можно интерпретировать двояко. Либо зрение было намного важнее для людей каменного века (пишу я, поправляя очки на носу), либо поля, расположенные у нас в задней части теменной доли, у троглодитов занимали переднюю часть затылочной и лишь потом “переползли” вперед.

Минутка фантазииПередняя часть височной доли, как гласит “Практикум по анатомии мозга человека” С. В. Савельева и М. А. Негашевой (2005), обеспечивает “контроль за храпом, кряхтением и икотой”, расположенный чуть выше и назад участок отвечает за “ритмические движения жевания, глотания, лизания и чмоканья”. Задняя же часть занята “агностическим слуховым полем”. Для неандертальцев более типичен вариант с большим развитием задней части, а для сапиенсов – передней. Возможно, стены неандертальских пещер по ночам сотрясались от кряхтения и богатырского храпа (бочкообразная грудная клетка тому порукой), а от икоты и смачного причмокивания с потолка сыпалась шуга. Ну не получалось у неандертальцев обуздать сии порывы – нейронов не хватало. Слышали же они при этом преотлично, плоская лобная доля не могла сдержать бурные эмоции, большая затылочная доля и рельеф ангулярной извилины позволяли найти храпуна в темноте пещеры, а результатом был кровавый мордобой. Выживали только индивиды с самым толстым черепом и мощными надбровными дугами.

В пещерах же кроманьонцев царили тишина и покой: даже во сне они сдерживали храп и причмокивание, а посредственный слух оставлял соплеменников равнодушными даже к этим жалким всхлипам. Если же кому-то и не спалось, то высшая лобная ассоциативная зона позволяла держать себя в рамках приличия. Вероятно, сапиенсы прошли отбор на эти признаки в опасной африканской саванне, где лишние звуки привлекали леопардов, рыщущих в ночи. Неумолчный же тропический ночной гам – стрекот цикад, цоканье квакш и хохот гиен – слушать необязательно. Или же отбор был искусственным – союз рубила и хорошей координации движений гарантировал выживание только тихо храпящих и плохо слышащих…

Все сходится!

Стоит особо уточнить, что все рассуждения об эволюционной судьбе конкретных участков мозга довольно спекулятивны. Пупырышки и бугорки на эндокранах могут отражать рельеф черепа, а не мозга, или вообще быть следствием плохой сохранности. Многие могут с пренебрежением сказать: “Что это еще за френология в XXI веке?” Но у палеоневрологов есть три оправдания. Во-первых, это пока единственный способ изучать древние мозги, а для существ древнее миллиона лет наверняка так и останется единственным (палеогенетика столь далеко, думается, заглянуть не может, поскольку ДНК так долго просто не сохраняется). Во-вторых, антропологи изучают межвидовую изменчивость: если внутри вида конкретный рельеф обычно случаен и ничего не значит, то в масштабах отличия видов разница оказывается вполне уловимой и хорошо измеримой. В-третьих, антропологи обращают внимание не на каждый выступ на эндокране, а закономерно расположенный и подтверждаемый статистикой, а статистика у нас, слава археологам, уже достаточно представительная.

Уголок занудстваМножество эндокранов позволяет оценить детали эволюции мозга (дробышевский, 2012).

Длина лобной доли в эволюции гоминид резко изменялась два раза: росла при переходе от австралопитековых к Homo erectus и уменьшалась с начала верхнего палеолита. Ширина достигла максимума у Homo neanderthalensis, после чего начала уменьшаться. Нижнелобная область в наибольшей степени увеличилась в промежуток времени от австралопитековых до Homo erectus (возможно, до “ранних Homo”, среди малой выборки которых имеются все варианты строения этой доли). Орбитная часть достигла максимальной выраженности у Homo neanderthalensis в виде бугров, сгладившихся в дальнейшем за счет роста соседних областей.

В эволюции теменной доли наиболее важным кажется процесс неуклонного расширения (абсолютного или относительного) в области надкраевой извилины (передней части нижней теменной дольки). Темпы изменения ширины превосходили таковые длины и тем более высоты. Процессы преимущественного роста в длину и ширину сменяли друг друга. Важно отметить переменное преобладание темпов эволюции то лобной, то теменной доли. Теменная доля отвечает в основном за чувствительность и ориентацию в пространстве. Надкраевой (передний) участок нижней теменной дольки отвечает за чувствительность рук, определение на ощупь веса, формы, влажности, температуры и рельефа поверхности предметов, производит третичный высший анализ и синтез уже обобщенных и отвлеченных сигналов из соседних областей мозга, отвечает за интеграцию слуховых, зрительных и тактильных ощущений, координацию чувствительности и двигательной активности – трудовую деятельность, обеспечивает самоконтроль. Угловой (задний) участок обеспечивает ориентацию в пространстве и трудовые действия. Верхняя теменная долька отвечает за схему тела и интеграцию зрения с движениями всего тела.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Достающее звено. Книга 1. Обезьяны и все-все-все"

Книги похожие на "Достающее звено. Книга 1. Обезьяны и все-все-все" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Дробышевский - Достающее звено. Книга 1. Обезьяны и все-все-все"

Отзывы читателей о книге "Достающее звено. Книга 1. Обезьяны и все-все-все", комментарии и мнения людей о произведении.