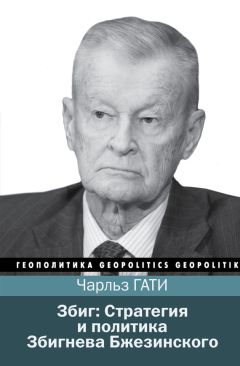

Чарльз Гати - Збиг: Стратегия и политика Збигнева Бжезинского

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Збиг: Стратегия и политика Збигнева Бжезинского"

Описание и краткое содержание "Збиг: Стратегия и политика Збигнева Бжезинского" читать бесплатно онлайн.

Предлагаемый анализ академической и государственной деятельности Збигнева Бжезинского будет интересен не только специалистам, но также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами мировой политики. В попытке охватить различные аспекты жизни и деятельности Бжезинского Чарльз Гати привлек к работе над книгой многих выдающихся политологов и государственных деятелей последних тридцати лет.

Если во многих широко известных описаниях советскую тиранию символизировали показательные процессы конца 1930-х (наиболее известное их описание даётся в книге Артура Кёстлера «Слепящая тьма», впервые опубликованной в 1940 году), то Бжезинский считал эти процессы всего лишь «украшением на торте», поскольку реальные чистки 1930-х годов к моменту показательных процессов против большевиков старой гвардии уже закончились. Более того, Бжезинский считал, что эти чистки способствовали преобразованию экономики (и поражению сколько-нибудь серьёзной оппозиции сталинской экономической политики), а также преобразованию партии по «сталинистской модели»[77]. Как и в своей магистерской работе, Бжезинский интересовался функцией таких экстремальных событий, как чистки. Он использовал чистки как метафору советского общества, но не для того, чтобы доказать их иррациональность, а чтобы измерить их утилитарность.

Признавая спад широкой волны чисток и публичных процессов с 1930-х годов, Бжезинский заявлял, что показательные чистки сменило то, что он назвал «тихой чисткой». Но он советовал не путать объём с сутью. Только из-за смягчения чисток «ожидать… фундаментального смягчения политической системы СССР [означало бы] демонстрировать полнейшее непонимание сути тоталитаризма и опасным образом недооценивать убедительную логику тоталитарного правления»[78].

Как и книга, написанная Бжезинским в соавторстве с Фридрихом, «Постоянная чистка» подверглась критике со стороны академических обозревателей. Один из них отмечал, что эмпирический – без попыток теоретизирования – материал представляет собой дальнейшее опровержение представления о том, что тоталитарные государства статичны по форме и функции. Другой сомневался в том, что Бжезинский выбрал подходящий объект для анализа – саму систему, а не её индивидуального лидера Сталина[79]. Тем не менее совершенно ясно, что, несмотря на важные совпадения, взгляд Бжезинского на тоталитаризм в 1956 году уже отличался от взглядов его наставника и соавтора. Бжезинского интересовали неизбежные проявления тоталитаризма, а также структура и функции таких основополагающих институтов, как чистка. Последующие события в СССР и в странах Восточной Европы, а также дальнейшие исследования в области советологии развели Бжезинского и Фридриха в разных направлениях.

Пожалуй, для такого представителя гарвардского Русского исследовательского центра, как Бжезинский, было неизбежно сближение с социологическим, или «веберианским», направлением советологии, доминирующим в центре в тот период. Это же социологическое направление было основополагающим для Проекта опроса беженцев. Как позже выразился Реймонд Бауэр, директор практических исследований проекта: «Советский Союз представляет собой современное индустриальное общество (или, по крайней мере, находится на ведущей к нему стадии развития), а у всех индустриальных обществ много схожего»[80]. Такие принятые в проекте взгляды на советское общество противоречили получавшей всё большее признание концепции тоталитаризма, особенно в понимании Арендт, поскольку Арендт даже не допускала понятия «общества» в тоталитарной политике. Но Бауэр и другие лидеры проекта опроса, такие как антрополог Клайд Клакхон и социолог Алекс Инкелес, в книге «Как работает советская система» настаивали на том, что Советский Союз, с точки зрения социальной организации, «напоминает… крупномасштабное индустриальное общество Запада». Отмечая «изрядную долю разочарования», они, тем не менее, признавали наличие «очень малого недовольства и ещё менее выраженной активной оппозиции». Отсутствие оппозиции объяснялось не только эффективной работой тайной полиции. «Как работает советская система» настаивала на том, что для советских граждан центральную роль играют «способы приспособления». Клакхон, Инкелес и Бауэр утверждали, что в СССР принципы расслоения общества примерно те же, что и в Америке – по социальному и экономическому статусу[81]. Когда Бауэр и Инкелес опубликовали свои окончательные выводы по данным проекта опроса, они назвали своё исследование вкладом в изучение «общей социальной психологии индустриального общества»; тот же факт, что они рассматривали недемократическое общество и противника Америки по холодной войне, был второстепенным[82].

Если руководители проекта не высказывали никаких предположений по поводу будущего Советского Союза – помимо утверждений, что СССР вовсе не находится на грани развала, – другие исследователи в начале 1950-х годов утверждали, что потребность индустриального общества (даже СССР) в «технической рациональности» может поставить под угрозу власть коммунистической партии. Британский писатель Исаак Дойчер ожидал, что репрессивные проявления системы будут уменьшаться по мере увеличения промышленного производства и повышения уровня образования[83]. Более важен вклад Баррингтона Мура-младшего, гарвардского социолога и первого (хотя и не слишком заинтересованного) участника в проекте опроса, который, тем не менее, пытался воспользоваться данными этого проекта для размышлений о возможном будущем СССР. В своей книге 1954 года «Террор и прогресс» Мур утверждал, что советским руководителям при строительстве современной индустриальной системы придётся столкнуться с проблемами сохранения власти. Он перечислил три тенденции, которые, возможно, определят будущее Советского Союза: стремление к власти, потребность в технической рациональности и то, что Мур называл «традиционализмом». Как и другие эксперты по России того времени, Мур рассматривал советский террор как важный барометр будущего. Постсталинский режим «по-прежнему нуждается в терроре, как в основополагающем аспекте своей власти», но террор порождает неопределённость, а неопределённость ведёт к неэффективности. Более рациональная система, согласно Муру, сохранила бы власть, но не посредством террора, а посредством «следования кодексу законов». Мур описал все три возможных сценария для будущего Советского Союза – основанные на власти, технической рациональности или традиционализме, – но больше внимания уделял второму, а именно тому, что советская система «адаптируется под технические требования» современного индустриального общества, «даже с некоторым ущербом для политического контроля».

Мур задавался вопросом, как выглядело бы советское общество, более отзывчивое к требованиям индустриального развития. Согласно его мнению, оно бы сменило политические цели на «технические и рациональные критерии», которые позволили бы сохранить быстрый экономический рост и при этом помогли бы экономике избавиться от роли «служанки» политической системы. Общество по-прежнему было бы централизованным, но уже не полагавшимся на организованный террор. Оно могло бы даже эволюционировать в «технократию – правление технических специалистов», включая набирающую силу «технократическую аристократию» внутри политической элиты. Повышение роли «технических и рациональных критериев в поведении и организации по определению… подразумевало бы уменьшение подчёркивания власти диктатора». Мур делал вывод, что рациональность могла бы «действовать как эрозия советского тоталитарного здания»[84]. В более поздней статье Мур уже отказывался от неопределённости «Террора и прогресса» и утверждал, что СССР совершенно точно встал на путь технической рациональности[85].

Учитывая важность этой работы для политологии, следует отметить, что техническую рациональность Мур рассматривал как внутреннюю потребность, а не как противопоставление сохраняющейся власти коммунистической партии. Приоритеты партийной элиты могут смениться, но сама партия ни за что не откажется от власти. Мур предполагал, что потребности современного индустриального общества, существующего в сложном международном окружении, будут не только способствовать переменам, но даже вынуждать пойти на них. Такие индустриальные потребности приведут к ослаблению «тоталитаризма» и превращению его в менее строгий деспотизм, или, возможно, в более стабильную и рациональную форму однопартийной системы. Мур продолжил рассматривать отношение между тоталитаризмом и индустриальным развитием в своих последующих работах, в том числе в прославленном исследовании «Социальные истоки диктатуры и демократии» (1966) – изначально он называл это исследованием того, «как… промышленное развитие определяет структуру власти и возможности свободы в современном обществе»[86]. Вслед за Муром американские исследователи часто возвращались к этой теме, особенно на примере СССР. Таким образом, дискуссии о слиянии «американского» и «советского», популярные в 1960-х, проистекали от утверждения Мура и других социологов о том, что в конечном счете тоталитаризм станет несовместимым с индустриальным обществом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Збиг: Стратегия и политика Збигнева Бжезинского"

Книги похожие на "Збиг: Стратегия и политика Збигнева Бжезинского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Чарльз Гати - Збиг: Стратегия и политика Збигнева Бжезинского"

Отзывы читателей о книге "Збиг: Стратегия и политика Збигнева Бжезинского", комментарии и мнения людей о произведении.